Мужской разговор

Александр ШИРВИНДТ: «В книжке у Таньки Егоровой я и Мефистофель, и бабник, и у себя в ванной жену Плучека раздевал — трусы с нее якобы сдергивал... Егорова — женщина талантливая, но больная: клинический случай...»

Дмитрий ГОРДОН. «Бульвар Гордона» 31 Июля, 2014 00:00

Часть III

«СТАРЕЮЩИЙ БАБНИК И НАЧИНАЮЩИЙ ИМПОТЕНТ — ПОЧТИ ОДНО И ТО ЖЕ: ЗАЧЕМ ТО ЖЕ САМОЕ ИГРАТЬ?»

— У вас потрясающая самоирония — очень редкое вообще качество, а для артиста тем более. Сегодня, в свои годы, вы циник или все-таки, как говорил мне Задорнов, уставший романтик?

— Это он про кого?

— Да о себе...

|

| C Анаидой Топчиян в музыкальной комедии «Восточный дантист», 1981 год |

— Ну а что — ничего: цинизм и самоирония где-то рядом, и грань между ними очень тонкая. Когда-то я в «Бабнике» снялся — эпохальной этой бодяге, а потом картина того же режиссера Эйрамджана «Импотент» вышла, и меня спрашивали: «А почему вас туда не взяли?». Я говорил: «Понимаете, это практически бессмысленно, потому что стареющий бабник и начинающий импотент — почти одно и то же: зачем то же самое играть?». Циник — это человек, который не должен дозволенных тем для нигилизма переступать, — все остальное и иронии подвержено, и сомнению, и так далее. Когда спрашиваю: «Что это за гадость?», часто слышу: «Ты циник!», но ведь гадость есть гадость, хотя, не спорю, некоторые темы обциничнивать нельзя.

— Марк Захаров однажды сказал: «Ширвиндт, наверное, все-таки не артист и тем более не режиссер, а если спросить, кто он такой, отвечу, что профессия у него уникальная — он Ширвиндт», ну а драматург Александр Володин, я знаю, у себя на стене плакат повесил: «Шура — идеал человека». Вы все-таки хороший, наверное, правда?

— Причем очень — имей это в виду и на будущее запомни, а что «идеала человека» касается... У Сашки Володина — покойного опять, Господи! — сын тогда маленький был, только учиться читать начинал, а у них в кухне транспарант этот висел, так малый читал: «Шура и делал человека» — и спрашивал: «Пап, а почему Шура человека делал?» (смеется).

Володин советские ликеры обожал, особенно кофейный...

— ...кошмар!..

— Да, это страшная такая сладкая тормозуха была, а он ее безумно любил, не мог утром не выпить, и я, когда в Ленинград приезжал, в переулок заглядывал, где винные погреба были и где до сих пор пахнет портвейном. Там у меня знакомый работал — полусторож, полуснабженец, который по одной бутылке этого кофейного ликера мне выносил (ну, в подобных закромах все есть — еще с тех времен), и я со «Стрелы» сразу Володина радовать ехал, а когда он уже плохонький был, четверостишие написал, которое у меня дома хранится:

Проснулся — и выпил немного.

Теперь просыпаться — и пить.

Дорога простерлась полого,

Недолго осталось итить... (Смеется).

Теперь просыпаться — и пить.

Дорога простерлась полого,

Недолго осталось итить... (Смеется).

— Вы как-то охарактеризовали себя: «Я очень вялой тщеславности человек». Трудно поверить...

— Нет, я не вру и не кокетничаю: я не то чтобы не хочу добиваться, а не люблю.

— Само придет, правда?

— Получится — хорошо, не получится — ладно. «Никогда и ничего не просите! — Булгаков советовал. — Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее нас. Сами предложат и сами все дадут!».

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

«Мне очень не хватает фанатизма — чтобы настолько быть поглощенным одной идеей, что, к примеру, до ста лет ставить только «Чайку» и поставить еще раз, потому что все-таки недовысказался. Великая вещь — такого у меня нет. Да, выпустил спектакль, да, волновался, но ни от чего кругом голова не идет и сказать себе: «Либо ты сделаешь это, либо грош тебе цена» не хочется.

Я не о физическом возрасте говорю, а о внутреннем состоянии — некая трусливая апатия во мне присутствует. Вроде бы таких лет достиг, что все уже видел и практически ничем самого себя удивить не могу, — скучно и тупиково.

Старость — аритмия сердца, желаний и надежд: именно желаний, а не возможностей. Ну, добежать, долюбить — с этим все понятно, а тут именно отсутствие острой необходимости, острого хотения что-то сделать.

У нас в театрально-педагогических кругах есть такая традиция. Приходит студент-красавец — два метра ростом, белые кудрявые волосы, голубые глаза, торс — ну явно Ромео или Джеймс Бонд. Где-то на третьем курсе ему обязательно Гобсека или какого-нибудь маразматика в отрывке дают сыграть: это называется — на сопротивление материалу. Моя сегодняшняя беготня по сцене — это на сопротивление материалу, потому что материал совершенно уже не бегает, но сопротивляться надо».

«ОГРОМНОЕ ТЕБЕ ОТ ВСЕХ НАС СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НЕ ПРИВЕЛ СЛОНА!»

|

| С Еленой Скороходовой в комедии Анатолия Эйрамджана «Бабник», 1981 год. «Когда-то я снялся в эпохальной этой бодяге...» |

— Ну, раз уж ты о тщеславии речь завел, признаюсь, что смешного придумал немало. Помню, «антиюбилей» Утесова в Центральном доме работников искусств делал... Мы очень дружили, потому что я на одном курсе с дочерью мужа Эдит Утесовой учился и даже за ней ухаживал, на Красносельской, в этом угловом доме, у них бывал — словом, вхож был в семью, и поскольку всегда всех сразу на ты называю (в том числе Плучека, кстати), Утесов был для меня Ледей и на ты, и хотя я совершенной шпаной еще был, никто не удивлялся, потому что умею. Тут, правда, аккуратно надо... Вот встретил тебя — какое у тебя, Димка, отчество?

— Ильич...

— Значит, с советского нужно начать обращения: «Слушай, Ильич...», потом «Димка», понимаешь? Если проскочило — все, поехали.

— Проскакивает со всеми?

— Почти, и вот у Утесова «антиюбилей» был: я его уговорил, сказал, что ни в коем случае пафосно не будет, наоборот, и там в ЦДРИ действительно курьезы бывали. Однажды Филиппов — был такой человек великий, одно время директором ЦДРИ работал, потом Центральный дом литераторов возглавлял, потрясающий деятель, в моем представлении, дягилевообразный — юбилей праздновал. Не «анти-», а самый что ни на есть настоящий: все пели-танцевали-целовали, вышел Дуров...

— ...дедушка Дуров...

— ...да, с маленьким медвежонком... Тот вокруг него, значит, прыгал-прыгал — и вдруг такую кучу огромную наложил...

— ...к деньгам...

— ...наверное, и великий Гаркави, который этот юбилей вел, сказал... Как его, Дурова-то, звали? Анатолий вроде? «Толя, огромное тебе от всех нас спасибо за то, что не привел слона!» (Смеется).

Утесов же весь его оставшийся в живых первый джаз собрал: Ривкина, Кауфмана, всех этих людей прелестных. Сейчас они уже покойные, к сожалению, а тогда еще...

— ...что-то могли, да?

— О, еще бы! — ну а в то время самый модный ансамбль был «Лейся, песня», а я эту бодягу вел и сказал: «Ледя, к тебе, с трудом собравшись, музыканты пришли, которые специально к твоему юбилею создали коллектив «Вейся, пейсы» (смеется) — эта реприза большой имела успех.

«ЮРА ГАЛЬЦЕВ, ВАНЯ УРГАНТ, МАКСИМ ГАЛКИН — УНИКУМЫ, НО ТО, ЧТО ОНИ ВЕЗДЕ: И В ПАРОДИИ, И В КУЛИНАРИИ, — ПЛОХО»

— Именно вы, я знаю, дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны придумали, под масками которых Борис Владимиров и Вадим Тонков выступали, а

Владимиров, насколько известно, еще и на сестре Державина Татьяне женат был...

|

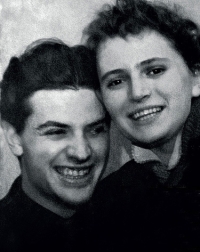

| Кинодебют Александра Ширвиндта «Она вас любит», 1956 год. С Инной Кмит, Тамарой Носовой и Игорем Дмитриевым |

— ...и папой моего ученика, а ныне нашего артиста Миши Владимирова являлся.

— Кто же, на ваш взгляд, лучше: «Новые русские бабки» или Авдотья Никитична с Вероникой Маврикиевной?

— «Новые русские бабки» органичные, конечно, — сейчас вообще очень много на эстраде органичных ребят, которые, к сожалению, в связи со всеядностью пробуксовывают. Я вот считаю, что Юра Гальцев, Ваня Ургант, Максим Галкин — уникумы, но, во-первых, у них никогда никакого поджатого хвоста не было, через что прошли мы, когда слово вправо или влево — и расстрел: это же не сейчас, когда все можно!

— Ну, уже тоже не все...

— ...но относительно! В Украине, ты говоришь, все можно?

— В Украине — да...

— В общем, я о том, что органика нынешних ребят — она от свободы, конечно, плюс талант, а то, что они везде: и в пародии, и в кулинарии — разумеется, плохо.

— «Камеди Клаб» вам нравится?

— Нет, но начали мы с кого?

— С «Бабок»...

— «Бабки» вот тоже органичные, но, во-первых, это не ими придумано. У меня в театре артист Саша Чернявский есть — много лет назад они с другом в Дом актера к покойной Эскиной из Нижнего Новгорода с этими «Бабками» приехали — замечательными двумя масками, а те парни у них...

— ...чуть-чуть украли...

|

| С единственной женой Натальей Белоусовой Александр Анатольевич вместе более 56 лет. «Абсолютно моногамен, ничего не знаю, не видел, не состоял» |

У Бори Владимирова — человека потрясающего таланта! — такая маска уже готова была, а придуман был Вадик Тонков, потому что я няньку свою Наташу и бабушку Наумовну вспомнил. Они в общей квартире жили: восемь комнат, шесть семей — и были пришиты друг к другу физиологически круглосуточно: в одном углу на кухне сидели и абсолютно такие, как эти две бабки, были — все время разговаривали, спорили, полемизировали... Отсюда вот этот дуэт и родился.

«В ОТЛИЧИЕ ОТ РОМЫ ВИКТЮКА Я НЕ МАТЕРЩИННИК — ПРОСТО НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ РАЗГОВАРИВАЮ»

— В актерской богемной среде два виртуоза мата есть — Роман Григорьевич Виктюк и Александр Анатольевич Ширвиндт, а вы себя таковым считаете?

— Думаю, что я в отличие от Ромы не матерщинник — просто на родном языке разговариваю, а материться — это ругаться, и это безобразие! Ругаться матом нельзя, а разговаривать нужно, да и как в России или в Украине анекдоты с фразой «пошел ты к черту!» рассказывать? — ну, тогда уже не начинай!

— Вы больше 56 лет на одной женщине, Наталье Белоусовой, женаты, у вас прекрасный сын Михаил, тем не менее после фильма «Бабник» стало понятно, что ваш герой Аркадий — это фактически вы. Вас назвать бабником можно?

— Ну, как тебе ответить? Ты хочешь, чтобы я сейчас, на полном закате, с трудом огромную семью сохранив, в Киеве вдруг сказал: «Да, конечно, давай бумажку, я исповедь напишу»? (Смеется). Никогда! Абсолютно моногамен, одное... однолюб, ничего не знаю, не видел, не состоял.

— Знающие люди говорят тем не менее, что в свое время вы абсолютным секс-символом были, и я не откажу себе в удовольствии Татьяну Егорову процитировать, которая об Андрее Миронове книгу написала и не забыла о вас. «Он — копия Давида Микеланджело: у всех наших сучек поднялись ушки и хвосты, и пронесся визг восторга» — это когда вы в Театр сатиры пришли. «Все жмутся, трутся возле него, бегут в буфет за столиком посидеть, глазами по видимым и невидимым частям тела полазить, зубами бессознательно по нижней и верхней губе елозя и выдавая эротическую нервозность»...

— Танька Егорова вообще удивительная фигура — эта книжка ведь столько шуму наделала... Я там и Мефистофель, и бабник, и у себя дома жену Плучека раздевал...

— ...слава Богу, хоть не самого Плучека!..

|

| С сыном Михаилом — известным телеведущим и продюсером |

— Нет, у себя в ванной якобы трусы с жены худрука сдергивал (смеется). Егорова — женщина талантливая, но больная, и полемизировать с ней очень трудно, потому что это клинический случай, хотя в то же время Танька — литератор...

— ...причем прекрасный!..

— ...да, этого не отнимешь, а что, кстати, спросить ты хотел?

— Я просто прочел у нее, как женщины на вас реагировали и что вы с ними творили...

— А-а-а! В том-то и дело, да, но для этого нужно, чтобы твой Пимен был или Егорова, или Вульф, или Радзинский. Ты, кстати, знаешь, что замечательная твоя клиентка Ахмадулина про Виталия написала?

— Нет...

— Она в Боткинской больнице лежала и чего-то меня позвала, потому что все время всех опекает, а там ни пить не дают, ни курить, ничего, и у сиделки какой-то племянник был, у которого она огромное мое фото видела... В общем, приехал я, и оказалось, что огромную поэму она написала и кусочек прочла. Ну, поэма, как всегда, замечательная, про то, как жизнь прошла, и там такое место есть — о том единственном, что пугает: «Живу, чтоб в безнадзорную посмертность пытливо не проник Виталий Вульф». (Хохочет). Колоссально, да?

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

«Звонит мне недавно Татьяна Егорова: после книги «Андрей Миронов и я», то есть она, очень популярной она стала, а я там — главное действующее дерьмо. Когда-то я взял Таньку за ручку и с каким-то рассказиком к Вите Веселовскому в «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты» привел, то есть, по сути, сделал ее писательницей.

Брать за ручку надо не всякого — и в руки давать ручку тоже не каждому, и вот звонит она и говорит: «Послушай, связались со мной якобы из «Комсомольской правды» и хотят, чтобы я сказала, с кем ты живешь и с кем жил, каким способом, что ты за мужик. И рефреном: «Вы же его терпеть не можете». Хорошо заплатить обещают — я их послала». Ненавистники тоже бывают альтруистами.

Или еще проще — звонят агенту актрисы, моей ученицы: «Расскажите, она жила с Ширвиндтом еще в институте или он ее в театр взял и там стал с ней жить? Мы хорошо заплатим...». Это журналистика?».

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ ГАЗЕТ ЧИТАЮ, ЧТО ВОЛОЧКОВА С МАМОЙ ПОМИРИЛАСЬ ИЛИ АБОРТ СДЕЛАЛА»

|

| Александр Анатольевич, его супруга Наталья Николаевна с псом Микки, сын Михаил Ширвиндт (стоит слева), внучка Александра с мужем (крайний справа), внук Андрей и правнучка Элла (дочка Саши) на даче в Подмосковье, 2012 год |

— Ты знаешь, вообще-то, опасность такая иногда существует, особенно когда вранье читаешь, но потом думаешь: есть же такие милые интеллигентные интервью, как наше, когда ты меня спрашиваешь, а я правду отвечаю, и мы не играемся, поэтому зачем самому писать?..

— ...и вспоминать, как трусы с жены Плучека сдергивали...

— ...в соседнем купе, предположим. Это ужасно, это же огромная полемика была, когда Вересаев на правду замахнулся: нужно ли знать, что у Лермонтова грязные воротнички были, а у Пушкина — донжуанский список? Думаю, все же не нужно, потому что в той или иной степени это...

— ...достоинства их стихов умаляет...

— ...да. Я и так каждый день на первых полосах газет информацию вижу, что Волочкова с мамой помирилась или аборт сделала...

— ...или Собчак что-то вновь выкинула...

— Ой, я эту Ксюшку на даче покойного опять же Анатолия Саныча помню — и подумать не мог, что из этой милой испуганной девчушки символ неизвестно чего возникнет... Ну, ладно, мы о другом ведь... Ущербность во всех подобных книгах есть, поэтому пусть лучше врут про меня.

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

«Миша, мне кажется, не очень на меня похож, но, видимо, другим так не кажется. Как-то с дачи я заехал в городе Истра в магазин купить батарейку — там море телевизоров стояло, и все они в этот момент Мишкину программу «Хочу знать» показывали. Стою у прилавка, ко мне какая-то дама подходит и говорит: «Ой, я прямо умираю — вы и в телевизоре, и здесь: дайте автограф».

Дети родителей не понимают — это данность, но это не конфликт: конфликт в нежелании понимать, что тебя не понимают. Время идет, нравы и приоритеты меняются, товары тоже, и если когда-то я лучшую по тем временам туристическую палатку брал и мы отправлялись куда-нибудь под Астрахань удить рыбу, то у компании сына другие общие чаяния. Эта компания — Антон Табаков, владелец сети ресторанов, Денис Евстигнеев, продюсер, и Сергей Урсуляк, кинорежиссер: они уже в Австрию с гор кататься летают.

С внуками еще острее, чем с детьми, внуки ждут, когда я позвоню и в очередной раз поною. В чем деда задача? Все время ныть: «А это зачем? А это куда?» — на том конце трубки ты слышишь вздох, но сам-то исполнившим свой долг себя чувствуешь, и у них до следующего нытья перерыв.

Как ни странно, моя внучка — абсолютный слепок с моей мамы: внешне и немножко даже внутренне. Моя невестка — Татьяна Павловна Морозова, и вот чтобы от Татьяны Павловны Морозовой родилась Раиса Самойловна, моя мама... Мистика!

Когда внучку спросили: «Какие у тебя отношения с дедушкой?», она сказала: «Ну какие могут быть отношения, если он меня, в общем-то, содержит?». — «А в быту?». — «Не знаю, он, когда приходит, сразу спит».

Однажды внучка собиралась ко мне прийти, но пришла не как внучка, а как дистрибьютор косметической компании. Я думал, с ума сойду: каталог продукции привезла. Я говорю ей: «Крем для снятия грима» — она отмечает. «Щетка для чистки пяток типа пемзы» — она опять отмечает и требует: «Еще давай, а то скидку не получишь». Взяла 500 рублей и уехала — потом заказ и новые каталоги привезла. Я подумал: «Слава Богу, хоть один человек в семье интеллигентную профессию будет иметь» — к сожалению, ее торговая карьера не удалась и она стала искусствоведом.

Внуки взрослые — Андрею, который в МГУ на юридическом факультете преподает, кандидат наук, за 30, Саше — за 25, и сейчас не я их воспитываю, а они меня: я должен все время в напряжении быть, чтобы их не подвести, не расстроить и неправильно себя не повести».

«К ЛЕСБИЯНКАМ НИКАКОЙ НЕПРИЯЗНИ Я НЕ ИСПЫТЫВАЮ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ, ЧТО У ЖЕНЩИН ЕСТЬ, КРАСИВО, И НЕВАЖНО, ВМЕСТЕ ОНИ ИЛИ ПОРОЗНЬ»

— «Страшное наступает время, — посетовали недавно вы, — когда с женщинами дружить приходится». Что, уже наступает?

|

| С Андреем Мироновым |

— Коне-е-ечно, но у меня подруги хорошие. Леночка Чайковская — я без нее жить не могу: что она говорит, то и делаю, она одевает меня и обувает. Люсенька Гурченко вот была...

— ...да, с ней дружить было можно...

— ...и обожать, и слушаться. Ушла, к сожалению, Маргарита Эскина, которая ближайшей моей подругой была, и с ее уходом Дом актера хоть вроде и существует, но кончился.

— Незаменимых, говорят, нет, а на самом-то деле...

— ...навалом!

— Это правда, что у вас внутренняя неприязнь к геям и лесбиянкам?

— К лесбиянкам никакой неприязни я не испытываю, потому что все, что у женщин есть, красиво, и неважно, вместе они или порознь — нужно только определенный иметь вкус. Длинные ноги должны быть, длинные пальцы, курносый нос, хотелось бы, чтобы белобрысая была, добрая...

— ...и готовить умела...

— Чуть-чуть и была при этом глупая и веселая. Вот и все — чего еще надо?

— С геями ситуация посложнее, да?

— К ним я совершенно спокоен, у меня и друзей из этой сферы масса, но... Ну, в общем, дай Бог им здоровья!

— Когда 75 лет вам исполнилось...

— ...ага!..

— ...юбилей вы не отмечали...

— ...нет...

|

| С Евгением Евстигнеевым и Михаилом Козаковым. «Поколение уходит, снаряды рвутся рядом» |

— Особенно остро — утром и во время спектакля: не потому, что играть не могу, — просто все время думаю, когда это кончится (улыбается). Тоже, согласись, признак возраста...

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

«Первый фильм, в котором я снялся, — «Она вас любит»: это 1956 год. В кинематограф мой друг Михаил Козаков меня вывел: я на четвертом курсе учился, а Миша был уже знаменитым, потому что у Ромма в «Убийстве на улице Данте» снялся. Его тут же в картину «Она вас любит» сыграть молодого кретина пригласили, и он уже начал сниматься, но Охлопков на роль Гамлета позвал, и Мишка, конечно, все бросил, а киногруппе сказал: «Я привезу вам такого же». Приволок меня и всем рассказывал, какой я гениальный, — первый и последний раз так обо мне отзывался. В киногруппе все были в трауре: вместо себя Козаков какую-то испуганную привел шпану, но выхода не было, и я стал сниматься.

Через 43 года после съемок «Она вас любит» я получил от своего друга Козакова интеллигентнейшее письмо.

«Ну что, Шуренок? Е...ло 65? А куда мы, на х... денемся? Иду, как всегда, вдогонку: в октябре можешь ответить мне виртуозным трехэтажным, которым ты всегда владел лучше меня, твоего ученика, и хотя ты, б... всю нашу 45-летнюю совместную и параллельную жизнь держал меня на задворках, предпочитая других, несомненно, более блестящих и достойных твоей дружбы, я, сукин ты сын, очень тебя люблю — ты, сука, почти родственник...

Помню Скатертный, маленького, нежнейшего папу Толю, его скрипку, маму Раю, которая первая помогла мне миллионером стать, установив не положенную мне ставку 13 рублей 50 копеек в обход всех законов. Она в отличие от тебя, мудака, слушая мои стихи, не засыпала от скуки.

Помню сакраментальную бутылку водки, разбитую нами в Парке культуры и отдыха имени Горького, а старый Новый год в ресторане гостиницы «Советская», куда мы с тобой, водила х...в, ехали на станицынской «Победе», заправляя радиатор мочой?..

А ночные посиделки в ресторане «Внуково», куда добирались уже на двух «Победах» — твоей и горемыкинской?..

Историческое наше фото после опохмелки в «Фотографии» Наппельбаума или другого еврея с Женькой Евстигнеевым. Два черных креповых костюма со свастикой для фрагмента из «Молодой гвардии» и праздничной халтуры по клубам Москвы.

Ну и, конечно, свадьба, Таточка, ее родня, ты... и я при сем.

Дальше начиналась совсем взрослая и, как выяснилось, длинная жизнь. Полагаю, ее можно назвать счастливой — что у тебя, что у меня.

Мы отцы, деды, даст Бог, станем прадедами. Мы много видели, много пережили, увы, многих уже похоронили...

Что пожелать тебе, хрен ты моржовый, в середине пути от одной круглой даты до другой? Чего тебе, б... ты эдакая, не хватает? Все у нас с тобой, мудаков, есть: прошлое, настоящее, надежда на будущее...

Разве что здоровья. Тебе, Таточке, родным, близким.

Все остальное при нас и в наших руках...

Обнимаю тебя от всего сердца, мысленно (только мысленно!!!) выжираю за тебя литра полтора водяры, после этого посылаю всех на х... и по обыкновению падаю в канаву.

19. VII. 99.

Твой Миша Козаков».

Нет уже Козакова, с которым я с 1952 года дружил. Поколение уходит. Снаряды рвутся рядом. Еще одно страшное «попадание» — Людмила Гурченко.

При всем моем вялом характере и при ее упертости и максимализме мы умудрились за 52 года общения ни разу с ней не поссориться, хотя ее внимание к коллегам, друзьям и родственникам было обостренно-щепетильным.

Чего только мы не делали: в кино снимались, в театре играли, на эстраде и на телевидении все время крутились... Она лидерствовала всегда и во всем, и в случае со мной, в частности. Во-первых, я ей не мог никогда ни в чем отказать, а во-вторых, я ее слушался. Когда мы в Питере в фильме «Аплодисменты, аплодисменты» снимались, ей не понравилось, что у меня не голливудские зубы, и она заставила меня на «Мосфильм» поехать, где мне дней пять делали бутафорскую челюсть. В итоге страшную белозубую пасть воткнули, я, несчастный, в Питер приехал... «Люс-ся, — пробормотал, — я с-сказать ничего не могу». Она рассмеялась: «Но как красиво!». — «Что крас-сиво? Что крас-сиво?» — вот это ее силища...

Люся из тех немногих киноактрис, которые прекрасно работали и в театре, а все, что мы с ней в кино, на телевидении делали, было элементом импровизации, придумок на ходу — это создавало воздух.

Не смог я ей отказать, и когда она в свою картину «Пестрые сумерки» меня пригласила — это последняя ее работа: увлекшись судьбой слепого мальчика, пианиста, она решила снять фильм. Люся там во всех возможных ипостасях просуществовала: сама написала музыку, практически автор сценария и сорежиссер и она же главная героиня. Не была, кажется, только оператором, и то участвовала — ей все это захотелось попробовать. Может, интуиция подсказывала, что надо успеть.

Люся актрисой универсальной была — драматической и архихарактерной. Пластика, движение, патологическая музыкальность — все составляющие комплекса полноценности актерской в ней присутствовали, и если ее биографию проследить, это какие же перепады — от искрометных водевилей до германовских картин!

Какая-то жуткая мистическая символика: умерла Элизабет Тейлор и буквально через неделю Люся Гурченко. Люся ее очень любила — мне кажется, был даже некий элемент идентичности их судеб».

«ПАПАНОВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ФРАЗУ ПРОИЗНЕС: «РЕБЯТА, НЕ СТРАШНО УМЕРЕТЬ — СТРАШНО, ЧТО ТУСУЗОВ В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ БУДЕТ СТОЯТЬ!»

— В одном интервью вы признались: «Больные суставы лошадиным гелем лечу, в инструкции к которому написано: «Намазывать от колена до копыта»...

|

| С Лолитой и Ксенией Собчак. «Я Ксюшку на даче покойного Анатолия Саныча помню — и подумать не мог, что из этой испуганной девчушки символ неизвестно чего возникнет» |

— Это Олечка Аросева мне посоветовала... Замечательный гель, и поскольку я беговик старый, знаю, что это правда, даже на конюшне однажды видел, как лошадей перед заездом мажут. Дело в том, что средство это в ветеринарных лечебницах продается, и в инструкции действительно и про «намазывать от колена до копыта» написано, и «не заставлять лошадь работать на мягком грунте», и «после процедуры обязательно закрыть попоной». Все это делаю: на мягком грунте не работаю...

— ...попоной закрываетесь...

— ...причем все время — с копытом вот только не повезло.

— Мы об ушедших не раз говорили, а у вас в Театре сатиры такой актер был Егор Тусузов — несколько раз, помню, маленьким по телевизору его видел. Вы как-то сказали, что ему всегда 95 лет было и он очень любил на чужие похороны ходить, а что он там делал?

— Стоял — это ведь Папанов замечательную фразу произнес: «Ребята, не страшно умереть — страшно, что Тусузов в почетном карауле будет стоять!». (Смеется). Он гениальный был человек! — у меня с ним огромный скандал связан, когда нас в Московский городской комитет партии вместе с секретарем парторганизации Борей Рунге вызывали...

— ...с паном Профессором...

— Просто я беспартийным был, а дело в том, что юбилей состоялся — 80-летие Местечкина, а Марк Местечкин — это цирковой Станиславский. Праздновали в цирке, все поздравляли, мы с Аросевой вышли, еще с кем-то, сказали, что тоже циркачи, но у нас такая хоругвь есть, которая никому не снилась, и выбежал Тусузов, а я комментировал: «95-летний Егор Баронович в отличной форме, хотя питается говном в нашем буфете»... Ну а там весь МК был... Конечно, вызвали — сидят, короче, эти алкоголики, причесанные утром водой, эти вторые секретари, плюс с такой халой страшная дама по идеологии (уже не помню фамилии), и обращаются не ко мне — я же беспартийный, а значит, не человек...

— ...к Рунге...

— ...да. «Борис Васильевич, вы юбиляра поздравляли...». — «Да, мы». — «И вот артист произнес...

— ...слово «говно»...

|

| «Я абсолютный говноед: единственное, чего не могу есть, — это чеснок, не выношу также холодец, студень, и все, что дрожит» |

«БОЛЕЕ ПОЛУГОДА С АРКАНОВЫМ МЫ НЕ ОБЩАЛИСЬ»

— Сколько лет в результате Тусузов прожил?

— 94 — не 95 все-таки...

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

«События очень плотно заполняют существование, юбилей собрата плавно переходит в девятый день предыдущего, а там, глядишь, 40-й день очередного собрата с 80-летием следующего сочленяется — ужас!

Есть анекдот: работник крематория чихнул на рабочем месте и теперь не знает, где кто. Сейчас эпоха так чихнула на наше поколение, что, где кто, совершенно неизвестно.

К сожалению, все чаще и чаще приходится хоронить друзей. Боюсь, что сам до легенды могу не дотянуть, но обслуживать уходы настоящих легенд стало престижной миссией — работа горькая, трудная, но хоть искренняя.

И в то же время...

Хоронить и поздравлять

Нету сил, ебена мать.

Хоронить и поздравлять

Нету сил, ебена мать.

О покойниках — или хорошо, или правду! На панихидах у меня возникают вопросы: а слышат ли ребята, что о них говорят? Мне, например, было бы интересно узнать, кто придет на мои похороны и что будут говорить обо мне».

— Из-за чего вы с Аркановым на скачках поссорились?

— Тут вот как с пьяной съемкой в «Иронии судьбы», тоже две версии есть: моя и Аркашина. На этих скачках, вернее, на бегах мы погибали...

— ...любили, да?

— Ой, ужас! — на наши деньги не одну конюшню построили. У нас лошадь была — забыл, как зовут, покойная тоже, но ныне здравствующий Дима Итингоф, наездник, мой друг, на ней ездил. Ты на бегах никогда не был?

— Нет...

|

| С Михаилом Державиным и Аркадием Аркановым |

— Ну, вот, теперь тебе лекцию читать придется! Короче, там иногда молодняк выбегает: первый раз, в разные стороны несутся, неуправляемые... Публике просто будущее показывают, и вот Дима на этом сером высоком красавце, забыл фамилию, выехал — ну, предположим, Беспризорный. Мы с Аркановым его увидели, а он, четырьмя лапами отталкиваясь, бежит, и мы зарок дали: что бы ни случилось, этого Беспризорного играем, но как только лошадь в бегах начала участвовать, с рыси на галоп стала сбиваться, а это сбой, чтобы ты знал. И вот день, два, год, два выезжает она — и в галоп! На нее тупо махнули рукой, а мы, по своей договоренности, билетик каждый день тупо ставим, и вот зима, последние три заезда, денег нет, три рубля осталось (рубль ставка тогда была), и опять наш любимчик записан. В длинную надо играть — знаешь, как? В этом заезде ты едешь, в следующем — я, ты пятый номер, я — шестой, и вот от тебя я беру к себе билет 5-6. Если ты в этом заезде приезжаешь, а я в следующем, это выдача, если темные лошади (никто не играет), выдачи большие...

— ...мудрено!..

— ...а если фавориты, то мелкие, так вот эту лошадь не играет никто, и, значит, мы договорились, что билеты от фаворита к нашему Беспризорному берем и от второй лошади тоже к Беспризорному. У нас два рубля осталось... Моя версия, что Аркан пошел и поставил 7-2, 5-2, а он говорит, что это я так поставил, хотя договорились, что 7-2, 6-2.

— И что в результате?

— Приезжает, естественно, фаворит — шестой номер, на нашем Итингоф выезжает, и не сбивается, доезжает первым, и весь ипподром, я помню, так: «А-а-а...».

— Сколько вы потеряли?

— Аркан белого цвета стал — выдача, как сейчас помню, 16 тысяч рублей составляла: это стоимость машины «Победа».

|

| С Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской. «Я со всеми на ты — в этом моя жизненная позиция. На ты — значит, приветствую естественность, искренность общения, и это не панибратство, а товарищество» |

— Больше полугода совсем не общались.

— У вас трубка шикарная — вы 44 года трубки курите и коллекцию большую имеете...

— Коллекция — это когда в стойлах, за стеклом, а у меня свалка, и жена все время пару трубочек смести норовит. Па-а-ахнут...

— На рыбалку вы до сих пор ездите?

— Ну, как? Под Москвой все лужи уже закрыты, и платить надо, а далеко — редко.

— О вкусной, но уже, наверное, не такой здоровой пище я вас не спрашиваю...

— Правильно делаешь: не все уже можно, хотя так иногда хочется...

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

«Вкусно поесть для меня — это пюре, шпроты, гречневая каша со сметаной (с молоком холодную гречневую кашу едят, а горячую — со сметаной). Обожаю сыр: каменный, крепкий-крепкий, «Советский», похожий на «Пармезан», еще плавленые сырки «Дружба» люблю — главное, чтобы зеленые от старости они не были.

Я в спартанских условиях выпивки и посиделок на кухнях воспитан — в гараже, на капоте машины, раскладывалась газета, быстро ливерная колбаса, батон, огурец нарезались: хрясь! — и сразу хорошо становилось. Когда сегодня в фешенебельные рестораны я попадаю, милые мальчики и девочки, обучавшиеся на элитных официантов, «полное собрание сочинений в одном томе» приносят — толстые, в переплете из тисненой кожи меню, от которых сразу изжога у меня начинается.

Раньше и в ресторанах было проще: хлеб быстро мажешь горчицей, сверху — сальце, солью посыпанное: махнешь под стакан — и уже «загрунтовался», ну а потом заказываешь, что они у себя в закромах добыть могут.

Я абсолютный говноед: единственное, чего не могу есть, — это чеснок, не выношу также холодец, студень, и все, что дрожит. Если чесноком где-то пахнет, задыхаться начинаю. Партнерши у меня замечательные были — Людмила Гурченко, Алена Яковлева, Ольга Яковлева, и все они чесноком лечились, но зная, что я его запах не переношу, пшикали чем-то сверху, и когда целовался с ними (на сцене, на сцене), получалось еще страшнее.

В старости нельзя никуда рыпаться — худеть, толстеть, бросать пить, начинать пить. Самое страшное — когда против конституции прут: это касается и физиологических проблем, и общегосударственных.

И сила воли во всем нужна — на слабой воле большинства вся шарлатанская реклама и построена. «Бросить пить окончательно и бесповоротно за один сеанс!»,

«Похудеть на 30 килограммов навсегда! Дорого», а я способ лучше и дешевле знаю: когда чувствую, что в свои бархатные брючки из спектакля «Орнифль» не влезаю, понимаю, что пора в руки себя брать. Как? Перестать жрать! Вот тянешься к блину — и сразу вспоминай: блина не надо — грядет «Орнифль»!

Есть старый анекдот: лежит оперный тенор с дамой в постели, весело, уютно, свеча горит, начинаются ласки, и вдруг звонок. Он: «Да? Угу. А, спасибо...» — и трубку кладет. «Деточка, одевайся, уходи, ничего не будет, у меня через месяц — «Аида», так вот, если через месяц «Аида» и есть ощущение невлезания в театральный костюм, а он, как назло, такой, что в задницу клин не вставишь, неделю без еды я выдерживаю.

Только решать: после шести не есть, не пить или не делать еще чего-то — надо сразу, прямо сейчас, а если до утра следующего понедельника начнешь откладывать — пиши пропало. Здесь от смелости все зависит, а когда оттягиваешь, значит, трусишь.

Чем ближе к финалу, тем меньше можно пить молока. «Не-не-не, — говорят доктора, — свое ты отпил». Вообще сколько всего я уже отпил: водку, коньяк, кофе тоже — только какой-то зеленый чай еще нет...».

— Я вам последний задам вопрос...

— Задавай!

— Остап Бендер, помните, спросил Полесова: «Ваше политическое кредо?», и тот ответил: «Всегда!», а ваш, я слышал, главный вопрос: «Зачем?» — как часто себе его задаете?

— (Закуривает трубку). Ты знаешь, наверное, часто, но у меня и ответ, главное, есть.

— Какой?

— (Улыбается). Надо!

Из книги Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии».

|

| С Дмитрием Гордоном. «Что-то к концу жизни стал остро разочаровываться в планете. Вечное, многовековое удивление: зачем живем?» |

«Все, что сегодня меня окружает, — все другое. Москва уже не моя, дворы не мои, лица чужие — правда, на Арбат, в районе Щукинского училища, знакомые старухи-москвички еще иногда выползают: ищут, где хлеба купить, а негде — вокруг бутики. Города, где прошла моя жизнь, больше нет, проходные дворы моей биографии в тупик меня привели.

Кем бы ты ни был в молодости — оптимистом или пессимистом, наивным или реалистом, радужным или сумрачным, все равно с возрастом брюзгой становишься, и чем дальше, тем все брюзжее и брюзжее, и, главное, сам это чувствуешь, но ничего с этим поделать не можешь.

Накопление всеядности приводит к паническому раздражению, а тут и до ненависти рукой подать.

Я себя ненавижу! Ненавижу необходимость любить окружающих, ненавижу все время делать то, что ненавижу, ненавижу людей, делающих то, что я ненавижу, предметом творческого вожделения.

Ненавижу ненависть к тому, что вообще никакой эмоции не заслуживает.

Я ненавижу злых, скупых и без юмора. Социальная принадлежность, политическая платформа, степень воровства совершенно меня не волнуют — воруй, но с юмором, фашист, но дико добрый.

Думаю, характер человека складывается уже месяцам к трем, но у меня не сложился почему-то до сих пор, поэтому о себе говорить трудно. Я, например, незлопамятный: это плохо, потому что благодаря злопамятности можно выводы делать, а так — наступаешь на одни и те же грабли.

Процентов на 80 я соответствую самому себе — в течение жизни процент этот не менялся, но последнее время эту цифру я стал формулировать, чего делать нельзя. Вообще ничего говорить всерьез вслух нельзя, особенно слова «кредо» или «гражданская позиция» употреблять: любая формула — это смерть.

Я находчив — мне об этом не самый добрый человек Андрюша Битов сказал. На очередном юбилее, на котором я чего-то вякнул, Андрей ко мне подошел: «Тебе круглосуточно находчивым быть не надоело?».

Сколько украдено у меня профессионалами! Услышанное, увиденное, запомненное у простодушно-застольных словоблудов типа меня многим сделало биографии, а тут по глупости в безвестности помрешь.

Я со всеми на ты — в этом моя жизненная позиция. На ты — значит, приветствую естественность, искренность общения, и это не панибратство, а товарищество, кроме того, сегодня я старше почти всех. Помню, хорошая партийная традиция у нас была — все коммунисты называли друг друга по отчеству и на ты. «Григорьич, как ты вчера?» или: «Ну ты даешь, Леонидыч!». Очевидно, это у меня от времени застоя...

Я умею слушать друзей, а ведь у друзей, особенно знаменитых, постоянные монологи о себе. Друг может позвонить и спросить: «Ну, как ты? А я...» — и дальше идет развернутый монолог о себе. Это очень выгодно, когда есть такой, как я, которому можно что-то рассказывать, не боясь, что тебя перебьют, и потом я — могила. Когда современную мемуаристику читаю, особенно про то, где был я и в чем участвовал... Господи, если все, что я знаю, взять и написать...

Менять друзей, ориентацию и навыки существования поздно. Смысл существования — в душевном покое и отсутствии невыполненных обязательств, но обязательства все время нахлестывают. Кажется: вот это сделаешь и это — а дальше покой и тишина, но нет — появляются новые.

Иногда думаешь: ой, пора душою заняться. Пора, пора, а потом забываешь — обошлось, можно повременить.

Верить мне поздно, но веровать... И хотя атеистом воспитывался, с годами к выводу прихожу, что есть Нечто. Нечто непонятное — не от инопланетян же оно.

Глупо, когда вчерашнее Политбюро истово креститься начинает.

Любая вера — марксистская, православная или иудейская — с одной стороны, какие-то внутренние ограничения создает, а с другой — какую-то целенаправленность развитию организма дает, а самое главное: молодой особи дает этакий поджатый хвост. Нельзя жить безбоязненно, нельзя с точки зрения космического ничего не бояться — там непонятно что, и нельзя не бояться, когда улицу переходишь, а сейчас никто ничего не боится.

Какой красочный религиозный театр, как выпущенный из крепко закупоренной бутылки дух, царит сегодня над безграмотно выхолощенной толпой! Я, получающий совершенно законно приглашения и поздравления от всех религиозных конфессий, постепенно религиозным космополитом становлюсь, что, с одной стороны, настораживает, а с другой — успокаивает. Действительно, религиозно цельным быть сложно, если мама — под родовой одесской фамилией Кобиливкер, папа — Теодор Ширвиндт, сменивший, боясь своих немецких корней, имя на Анатолий, а я с рождения до почти половозрелого возраста пребывал в церкви на руках у моей любимой няньки Наташи, которая меня воспитывала. Перед смертью она все-таки на ушко призналась мне, что я тайно крещеный, так что с полным правом я посещаю костелы, церкви и синагоги. Некоторая напряженка с мечетями, но если с директором нашего театра Мамедом Агаевым посоветоваться...

К старости половые и национальные признаки вообще как-то рассасываются.

К старости половые и национальные признаки вообще как-то рассасываются.

Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и обаятельно, пью профессионально и этнически точно, с женщинами умозрительно сексуален, с коллегами вяло соревновательно тщеславен, но умиротворения нет. Значит, увы, философа, даже местечкового, из меня не образовалось, а среднестатистический получился мудак — к финалу существования обидно.

Кто-то на очередном моем «столетии» довольно точно продекламировал:

Стоит юбиляр, от тоски зеленея, —

Боится, что станем шутить.

Он столько чужих отпахал юбилеев,

Что надо ему откатить!

Он с трубкой по жизни проходит,

как Сталин,

Но разницу всяк ощутил:

Ведь Шура при этом

лишь ставил и ставил,

А Сталин — садил и садил.

Не скажем ни слова по поводу мата —

Про то ушутились уже,

Но больше, чем в зданьях,

построенных Татой,

У мата его этажей.

Конечно же, он не Шекспир

и не Шиллер,

Но все ж дарованьем не мал!

Поэтому в список писателей

Ширвиндт

Себя полноправно вписал.

Прекрасный отец он

и дедушка клевый!

Пусть вялый, но член СТД!

Желаем мы Шуре хорошего клева,

Напора в струе и т. д.!

Боится, что станем шутить.

Он столько чужих отпахал юбилеев,

Что надо ему откатить!

Он с трубкой по жизни проходит,

как Сталин,

Но разницу всяк ощутил:

Ведь Шура при этом

лишь ставил и ставил,

А Сталин — садил и садил.

Не скажем ни слова по поводу мата —

Про то ушутились уже,

Но больше, чем в зданьях,

построенных Татой,

У мата его этажей.

Конечно же, он не Шекспир

и не Шиллер,

Но все ж дарованьем не мал!

Поэтому в список писателей

Ширвиндт

Себя полноправно вписал.

Прекрасный отец он

и дедушка клевый!

Пусть вялый, но член СТД!

Желаем мы Шуре хорошего клева,

Напора в струе и т. д.!

Что-то к концу жизни стал остро разочаровываться в планете. Вечное, многовековое удивление: зачем живем?

Пи...ц! Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало. С одной стороны, а с другой — зачем эту уходящую экологию коптить, не зная, зачем?

Как-то меня спросили: если бы у меня была возможность после смерти в виде какого-то человека или вещи вернуться, что это было бы? Я ответил: флюгер. У Саши Черного в стихах два желания есть:

Пи...ц! Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало. С одной стороны, а с другой — зачем эту уходящую экологию коптить, не зная, зачем?

Как-то меня спросили: если бы у меня была возможность после смерти в виде какого-то человека или вещи вернуться, что это было бы? Я ответил: флюгер. У Саши Черного в стихах два желания есть:

Жить на вершине голой,

Писать простые сонеты...

И брать от людей из дола

Хлеб, вино и котлеты.

Писать простые сонеты...

И брать от людей из дола

Хлеб, вино и котлеты.

И второе:

Сжечь корабли и впереди, и сзади,

Лечь на кровать, не глядя ни на что,

Уснуть без снов и, любопытства ради,

Проснуться лет чрез сто».

Лечь на кровать, не глядя ни на что,

Уснуть без снов и, любопытства ради,

Проснуться лет чрез сто».

Экс-премьер-министр Украины, а ныне председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ: «Если мы опять начнем внутри Украины бороться за рейтинги, страна обречена на то, что февральская революция перейдет в октябрьскую»

Экс-премьер-министр Украины, а ныне председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ: «Если мы опять начнем внутри Украины бороться за рейтинги, страна обречена на то, что февральская революция перейдет в октябрьскую» Виктор СУВОРОВ: «Режим Путина падет ровно через год — 23 июля 2015 года»

Виктор СУВОРОВ: «Режим Путина падет ровно через год — 23 июля 2015 года» После доклада Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором Михаил ЗОЩЕНКО был назван «пошляком с низкой душонкой и омерзительной моралью», от писателя отвернулись почти все коллеги, а некоторые, например, Корней Чуковский, даже вернули Зощенко его фотографию с дарственной надписью, чтобы ее случайно не нашли при обыске

После доклада Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором Михаил ЗОЩЕНКО был назван «пошляком с низкой душонкой и омерзительной моралью», от писателя отвернулись почти все коллеги, а некоторые, например, Корней Чуковский, даже вернули Зощенко его фотографию с дарственной надписью, чтобы ее случайно не нашли при обыске Александр ШИРВИНДТ: «В книжке у Таньки Егоровой я и Мефистофель, и бабник, и у себя в ванной жену Плучека раздевал — трусы с нее якобы сдергивал... Егорова — женщина талантливая, но больная: клинический случай...»

Александр ШИРВИНДТ: «В книжке у Таньки Егоровой я и Мефистофель, и бабник, и у себя в ванной жену Плучека раздевал — трусы с нее якобы сдергивал... Егорова — женщина талантливая, но больная: клинический случай...» Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «15 лет над путинской Россией парил ангел небывалой халявы. Все друзья Путина по такому случаю вошли в список «Форбс»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «15 лет над путинской Россией парил ангел небывалой халявы. Все друзья Путина по такому случаю вошли в список «Форбс» Станислав БЕЛКОВСКИЙ: «Все планы Путина относительно Украины взорвались вместе с Boeing. Он в ярости, а в Кремле — паника»

Станислав БЕЛКОВСКИЙ: «Все планы Путина относительно Украины взорвались вместе с Boeing. Он в ярости, а в Кремле — паника» Владимир БУКОВСКИЙ: «Украино-российский конфликт закончится крахом путинской системы, и те, кто с таким энтузиазмом кричал: «Крым наш!», очень скоро возненавидят Путина за то, что их предал, слил и бросил»

Владимир БУКОВСКИЙ: «Украино-российский конфликт закончится крахом путинской системы, и те, кто с таким энтузиазмом кричал: «Крым наш!», очень скоро возненавидят Путина за то, что их предал, слил и бросил»  Российский поэт Орлуша (Андрей Орлов) посвятил свое стихотворение сбитому малайзийскому «Боингу»,в котором погибло 298 человек, из них 83 ребенка

Российский поэт Орлуша (Андрей Орлов) посвятил свое стихотворение сбитому малайзийскому «Боингу»,в котором погибло 298 человек, из них 83 ребенка Комплекс старшего брата

Комплекс старшего брата 100-летний дирижер Павел МУРАВСКИЙ: «В класс, где сидела приемная комиссия, я зашел со скрипкой, закутанной в вышитый мамой рушник, и сыграл гопак так вдохновенно, что меня тут же зачислили»

100-летний дирижер Павел МУРАВСКИЙ: «В класс, где сидела приемная комиссия, я зашел со скрипкой, закутанной в вышитый мамой рушник, и сыграл гопак так вдохновенно, что меня тут же зачислили» Сергей ЛОЗНИЦА: «Я хочу, чтобы мой фильм увидели россияне: для них это учебное пособие...»

Сергей ЛОЗНИЦА: «Я хочу, чтобы мой фильм увидели россияне: для них это учебное пособие...» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги