Булат ОКУДЖАВА: «Ты сидишь на нарах посреди Москвы. Голова кружится от слепой тоски. На окне — намордник, воля — за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной»

Петр Тодоровский вспоминал, как вместе с Булатом Окуджавой они решили поработать над сценарием к фильму «Верность». Купили путевки в правительственный санаторий в Одессе. Потрудились. «И вот однажды, — рассказал Тодоровский, — на объединенном пленуме всех союзов города первый секретарь обкома по фамилии Синица вышел такой очень мрачный, такой очень недовольный, все почувствовали, что будет жуткая накачка. И первая фраза, которую я на всю жизнь запомнил: «Мені тут доложили, що на Одеській кіностудії появилась якась Окуджава, антисовєтчиця. Так от я хочу попередити керівництво Одеської кіностудії, щоб я не тільки не бачив цю Окуджаву, а щоб і не чув про неї ні слова». Это было полвека тому назад, а смешно и сегодня.

Песни Булата Окуджавы можно использовать как пароли. Позывной: «Капли датского короля...», отклик: «...пейте, кавалеры» или: «Ваше благородие, госпожа Удача...», отклик: «...для кого ты добрая, а кому иначе», говоришь: «Надежды маленький оркестрик...», отвечают: «...под управлением любви», на «Возьмемся за руки, друзья...» — «...чтоб не пропасть поодиночке», на «Виноградную косточку в теплую землю зарою...» — «...и лозу поцелую и спелые гроздья сорву», «Каждый пишет, как он слышит...» — «...каждый слышит, как он дышит». А вспомнишь любую его строчку — на нее, как игла на грампластинку, падает его голос, мелодия, интонация.

«ДОРИАН?! ВЫ ЧТО, С УМА СОШЛИ?»

Исходная точка, с которой началось тихое окуджавское колдовство, находится в его трагическом детстве. Его друзья считали, что Булат Шалвович так никогда и не стал вполне взрослым. Теперь, как он, не пишут. «Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки». Это сегодняшнее тоже из Окуджавы.

Своего отца Шалву Степановича Окуджаву Булат знал всего 12 лет. Шалва Степанович согласился с идеей жены дать сыну имя Дориан. «Конечно, конечно, Ашо-джан», — торопливо поддержал он беременную жену. Незадолго до рождения сына в семье зачитались «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда и попали

|

| «Надежда, я останусь цел,не для меня земля сырая,а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот» |

под обаяние изображенного ирландским эстетом юноши, «словно созданного из слоновой кости и розовых лепестков».

Вдохновленные пролетарским новаторством советские молодожены соревновались, изобретая неслыханные ранее имена. Новорожденную могли назвать Октябриной, Лениной или Сталиной. Новорожденного — Авангардом, Спартаком, Жоресом или вовсе Кэмом — от «коммунизм, электрификация, механизация».

Для наивных романтиков Шалвы и Ашхен (ее портрет сын даст в песенке о комсомольской богине — «Я гляжу на фотокарточку: две косички, строгий взгляд. И мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят») естественнее все же оказалось не что-то вроде Владилена — от Владимира Ленина, а книжное Дориан.

Отпечаток на литературное предпочтение могло наложить родство Ашхен с известным армянским поэтом Вааном Терьяном, обласканным вниманием Горького и Брюсова и скончавшимся от чахотки еще до рождения Дорианчика, а Шалвы — с не менее известным грузинским поэтом Галактионом Табидзе. Общепризнанный царь грузинской поэзии, Галактион был женат на Ольге Окуджаве, сестре Шалвы. Стихотворческий талант был щедро отпущен этой семье независимо от степени родства ее членов.

Дориан родился 9 мая в год смерти Ленина, когда созданная вождем пролетариата страна захлебывалась в слезах и в страшном сне не могла предположить, что спустя всего 17 лет будет ввергнута в главное побоище ХХ века. Родители розовощекого младенца думать не думали, что ему, едва успевшему опериться, придется принять в себя частицу свинца того побоища, что спустя еще пять лет он начнет отмечать свой день рождения одновременно с Днем Победы, которому посвятит гениальную музыку и слова «И, значит, нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим».

Возможно, оставь Шалва и Ашхен сына Дорианом, может, и не было бы поэта звенящей, как сталь, чести. Интеллигентная девушка Иза, студенческая подруга Ашхен, ужаснулась: «Дориан?! Вы что, с ума сошли?». Возможно, она лучше знала биографию Оскара Уайльда, гонимого за нетрадиционную ориентацию, и понимала скрытый смысл его любования юным Дорианом. Но молодые родители и сами, наверное, почувствовали, что непривычное для нашего уха имя может взрастить неженку, найденного будто в барских розовых лепестках, а не в пролетарской капусте.

Нянчить младенца в Москву приехала мама Ашхен — Мария Налбандян. Фамилия происходит от «налбанд» — «кузнец», пояснял в своей автобиографической книге «Упраздненный театр» Окуджава. Он вспоминал бабусю такой, какой хотел бы помнить свою бабушку каждый внук: «Что-то далекое и теплое родилось из ее образа, выплеснулось из ее карих глаз, окруженных добрыми морщинками, что-то едва уловимое, почти позабытое, без имени, без названия».

Когда он испытал безысходность первой детской любви к соседской девочке Жоржетте и в отчаянии потерся щекой о бабусину руку, она все поняла: «Вай! Коранам ес!». Что означало: «Горе мне!». А соседскую девочку он увековечил в знаменитом шлягере: «Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета».

Похоже, французские имена из «Соломенной шляпки» перекочевали в автобиографическую прозу Окуджавы. Он одаривал ими предметы своих детских воздыханий. Иветтой, например, звалась шестилетняя девочка, встреченная им в гостях у его тети Сильвии, сестры Ашхен. Сильвия, кстати, купила себе модную соломенную шляпку, вследствие чего разыгралась целая драма. Это ли не изящный намек на экранизацию водевиля Лабиша?

Под именем Жанетты можно при желании угадать короткую влюбленность уже вполне состоявшегося Окуджавы в первокурсницу-актрису Жанну Болотову, из-за чего она едва не разошлась с женихом Николаем Губенко. Но с Булатом у них ничего не вышло. Жанне он посвятил грустную песню о перешитом пиджаке и портном:

Он представляет это так:

едва лишь я пиджак надену,

опять в твою любовь поверю.

Как бы не так, такой чудак.

А в год его рождения бабушка Мария стала называть новорожденного не Дориком, а на армянский манер Дариком. Тогда почему полное имя не Дарий — в честь персидского царя? Нарекла же она дочь Ашхен в честь древней армянской царицы. Неявная ассоциация с великим персом, не исключено, посредством персидского булат-сталь повлияла на трансформацию Дарика в Булатика.

Одним словом, Дориан не выдержал полевого испытания, и всего через месяц после рождения в книгу регистрации новорожденных арбатского загса попал уже гражданин СССР Булат Шалвович Окуджава. Бабушка Мария обращалась к нему: «Балик-джан».

«ТАКИЕ МОКРЫЕ ГУБЫ: ВСЯ ЩЕКА МОКРАЯ»

|

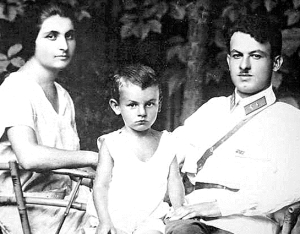

| Булат родился в Москве, в год смерти Ленина, в семье коммунистов Ашхен Степановны Налбандян и Шалвы Степановича Окуджавы, приехавших из Тбилиси для партийной учебы в Коммунистической академии. С родителями, 1925 год |

Булат Окуджава хорошо знал свои корни. Он считал, что «люди, уважающие себя, вернее, преисполненные чувства собственного достоинства... Такие люди не забывают своего прошлого, не отбрасывают его на обочину с усмешкой или высокомерной гримасой».

Его детство прошло под аккомпанемент застольных воспоминаний родителей, дядьев и тетушек об их революционном прошлом. Их компания представляла собой революционный букет — большевики, меньшевики, эсеры, анархисты. «В Женеве все обедали вместе, — говорит дядя Володя, — и большевики, и меньшевики, и анархисты, и эсеры...». — «А потом все перегрызлись, — говорит папа, — одни мы остались». — «Ну, знаешь, — говорит Володя, — не повторяй ленинские глупости...

Это он со всеми перегрызся... Ты хорошо знаешь, — говорит он папе, — куда их всех потом отправили». — «Не надо об этом, — говорит примирительно дядя Коля и напевает: — Алма-Ата — аул зеленый, там три базара и река, и все троцкисты молодые со всех губерний свезены...». Рискованная беседа подразумевала ссылку в Казахстан и дяди Володи, и Льва Троцкого по личному указанию Сталина. В ссылке почетный революционер Володя говорил собратьям по судьбе: «Горийский поп (намек на семинарскую учебу Сталина в Гори. — Авт.) на этом не остановится». Дядя смотрел на собравшихся, додумывал Окуджава, глазами своего несчастного отца Степана.

Дедушку Степана, честного трудягу, ради счастья которого его дети затеяли революцию и который не хотел такого счастья, предчувствуя разрушение своего и их мира, Булат не застал в живых. Дед потерял интерес к суете жизни, стал запивать, приговаривая безнадежное «Равкна...» — «Что поделаешь...». Незадолго до того как сыновья и дочери пошли в «последний и решительный бой», Степан Окуджава произнес «Равкна...» и кинулся с кутаисского моста в реку Риони.

Дети не приняли жертвы отца и всей гурьбой ринулись в разрушение, казавшееся им созиданием. 17-летняя Ашхен вошла в подпольную ячейку. «Имя царицы померкло в буднях, потеряло свой первоначальный смысл», — напишет Булат Окуджава. Комсомолка Ашхен вышла замуж за Шалико, молодого начальника кутаисской милиции.

Совместный путь дочки столяра и сына прачки представлялся им столбовой дорогой в сияющее будущее. Поначалу так и было: переезд в Тифлис, затем в Москву на учебу в Институте народного хозяйства.

Перед отъездом в Тифлисе, выйдя на перрон, Ашхен и Шалико засомневались: похоже, сесть на поезд не удастся. Несметная толпа, увешанная чемоданами и тюками, насмерть билась за одну только возможность поставить ногу на ступеньку, ведущую в вагон. Но тут как из-под земли вырос Лаврентий. «О, Ашхен, — сказал он с искренним расположением, — куда тебя несет, дорогая? Кому я буду рассказывать анекдоты и по ком вздыхать?.. Шалико, ты что молчишь? Я не прав? Мало того что ты увел ее у нас, ты теперь увозишь ее!.. Ашхен, клянусь мамой, ты пожалеешь!..». То были пророческие слова. Они поймут это слишком поздно.

Но тогда Лаврентий Берия совершил невозможное. Куда-то исчез и вернулся в сопровождении красноармейского патруля. Мешочники были свергнуты со ступенек, а Шалва и Ашхен сопровождены в вагон.

На прощание Лаврентий томно приник к щеке Ашхен. Она покраснела. Когда Лаврентий ушел, Шалва сказал: «По-моему, он в тебя влюбился, а?». Она ответила: «Такие мокрые губы, посмотри: вся щека мокрая».

Недолго молодой папаша любовался отпрыском. По рекомендации Серго Орджоникидзе его перевели в Тифлис и направили в политотдел только что сформированной грузинской дивизии. Он даже не участвовал на октябринах своего сына в цехе Трехгорной мануфактуры, где на партийной должности работала такая же, как супруг, безбожница Ашхен. И не папа, а посторонние люди дарили в тот день малышу погремушки и пеленки. Октябрины, придуманные вместо крестин, в народе не прижились, и Булат Шалвович никогда не встречал октябриненного, как он, человека.

На некоторое время семья соединилась в Тифлисе. По каменистым улочкам сновали пролетки, лавочники у своих порогов перебрасывались в нарды, в открытых дверях сапожники тачали, лудильщики лудили. Ашхен запретила сыну хвастать, что его папа дорос до кресла секретаря горкома. В семье культивировали скромность.

Однажды на правах давнего знакомого заглянул на семейную вечеринку к Шалве и Ашхен друг Лаврентий. На улице его ждал кадиллак, в прихожей — охранник. Все это полагалось первому секретарю Закавказского крайкома ВКП(б).

Лаврентий был игрив, галантен, раздавал дамам комплименты. Неожиданно ввернул, что Сосо (Сталин) недоволен родственниками хозяев — Мишей и Колей, так и не

|

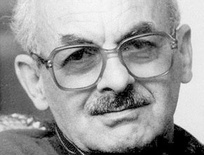

| Булат с первой женой Галиной Смольяниновой. Дочь от этого брака умерла в младенчестве, сын Игорь сидел в тюрьме, был наркозависимым |

вышедшими из оппозиции. Почти без перехода Берия снова развеселился, выпил кахетинского, обцеловал ручки. Его особое внимание привлекла старшая сестра Ашхен — красавица Сильвия, и он вдруг напал на ее мужа Вартана: «А ты кто такой, что у тебя такая жена?.. Ты что, великий полководец или поэт?». На этот раз все удалось обратить в шутку. Только Галактион Табидзе залпом осушил бокал вина и заплакал. Наверное, от плохого предчувствия.

Подчиняясь партийному долгу, Ашхен, как и муж, переезжала с места на место и с должности на должность. Окуджава напишет: «Далекий папа казался нарисованным и неправдоподобным. Призрачная мама появлялась на мгновение, но все как-то отрешенно, судорожно, из иного мира, продолжая думать о чем-то своем». И все равно он любил родителей, как может любить не избалованный их вниманием ребенок, — без обиды, терпя и надеясь.

В Тифлисе Ашхен и Булат прожили недолго. Ей велели переехать в Москву. Возможно, это входило в план Берии усилить одиночество Шалвы. Однажды она получила письмо из Тифлиса: «Соскучился. У меня наступили какие-то странные времена. Мало того что Лаврентий продолжает предавать анафеме поверженных Мишу и Колю, но и со мной в последнее время очень суров и неразговорчив. Я как-то спросил его, в чем дело, и он, шлепая своими губищами и не глядя, как всегда, в глаза, сказал: «Ты что, чистоплюй? Ты пьешь вино со своими братьями — заядлыми троцкистами!»... И Мишу, и Колю мы осудили в свое время. Это же не значит, что мы должны их по-человечески презирать, правда? Пусть катится к черту, интриган!».

«Я СКОРЕЕ ПУЛЮ ПУЩУ СЕБЕ В ГОЛОВУ...»

Прочитав письмо мужа, Ашхен вспомнила, как «тот, в пенсне» однажды спросил ее, не похож ли он на Наполеона. Нет, сказала она пренебрежительно, «ты похож на Мандрикяна». Мандрикян был сторожем в ЦК. Лаврентий сделал вид, что не заметил насмешки: «Пусть не Наполеон, но Бонапарт, да? Революционный Бонапарт... Да? Правда? Скажи — похож?..». Но Лаврентий замечал все.

Прямолинейный Шалва Окуджава смертельно устал от придворных интриг и махрового подхалимства, расцветших под солнцем безоблачной Грузии. Он отправился к Серго Орджоникидзе и рассказал все как есть. Степень приближенности Серго к Сталину была такой, что когда застрелилась Надежда Аллилуева, вместе с Кировым он провел ночь в главной кремлевской квартире, утешая вдовца.

Наверняка Шалва знал, как не любит Серго Лаврентия. После смерти Сталина по заданию Хрущева был разобран архив Орджоникидзе. В нем обнаружилась, например, такая служебная записка Берии, написанная после получения им выволочки от Орджоникидзе за очередную пакость: «Серго, кроме Вас, у меня нет никого, Вы для меня больше, чем отец, брат. Я Вами дышу и живу. И чтобы подвести Вас — я не способен, я скорее пулю пущу себе в голову, чем не оправдать Вашего ко мне отношения... Имел горячее желание Вас видеть и быть некоторое время близко около Вас, но почему-то мне кажется, что мое присутствие будет Вам неприятно. Крепко жму руку и целую Ваш Лаврентий Берия».

Их взаимная неприязнь нарастала. Спустя три года Берия снова пишет Орджоникидзе: «Дорогой Серго, как могли Вы хоть на минуту допустить мысль о том, что я когда-либо, где-либо или кому-либо, в том числе и Н. Лакоба (Нестор Лакоба — председатель Совнаркома Абхазии, впоследствии, как считает родственник и недавний секретарь Совбеза Абхазии Станислав Лакоба, Лаврентий заманил Нестора к себе домой и во время ужина отравил. — Авт.), мог говорить столь нелепые, фантастические и даже контрреволюционные вещи... Дорогой Серго, Вы меня знаете больше 10 лет. Знаете все мои недостатки, знаете, на что я способен. Я ни разу не подводил ни ЦК, ни Вас и, убежден, не подведу и в будущем». Поцелуев и рукопожатий к этому письму не прилагалось.

Орджоникидзе, крестный отец Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, занимал в 32-м, когда к нему приехал Окуджава, пост наркома тяжелой промышленности СССР. Услышав от Шалвы подтверждение слухов о разгуле Берии, Серго закричал, что скоро покажет этому выскочке в пенсне, и... перевел Шалву парторгом на строительство огромного уральского завода. А Шалва был рад: участвовать в индустриализации — это ли не важная миссия? Ашхен с сыном остались в Москве, Булат пошел в арбатскую школу.

Сначала не стало Кирова. Вскоре начали копать под Орджоникидзе. Некоторые из его друзей под пытками говорили, будто он плохо отзывался о Сталине, покровительствовал вредителям и на своей даче проводил собрания контрреволюционеров.

Сталин хитроумно предложил Орджоникидзе сделать доклад на предстоящем пленуме ЦК на тему о вредительстве в тяжелой промышленности. Нарком разослал инспекторов в разные концы страны, в том числе на «Уралвагонстрой», куда устроил Шалву Окуджаву. Получил документальное подтверждение, что вредительство — блеф. Он и раньше это знал. С таким трудом создавал новые инженерные и рабочие коллективы, но то и дело интриганы разрушали их, арестовывая специалистов по надуманным обвинениям.

Когда Серго подал Сосо проект доклада на предварительное чтение, тот остался крайне недоволен. Они сильно разругались. А незадолго до пленума Серго не стало. Его жена, приговоренная после смерти мужа к 10 годам в лагерях, рассказывала, что он покончил жизнь самоубийством. Правда, в другой раз сказала иное — что его застрелили. Троцкий в своей книге «Сталин» ссылался на упорный слух об отравлении Орджоникидзе. Свидетели вспоминали, что Сталин мельком взглянул на тело бывшего соратника и проникновенно произнес: «Серго с больным сердцем работал на износ, и его сердце не выдержало». Так, по-сталински, и записали в некрологе.

В несколько следующих лет все три брата Орджоникидзе были расстреляны. Последним погиб его племянник, директор Макеевского металлургического завода Георгий Гвахария. Та же участь постигла и всех врачей, засвидетельствовавших смерть Орджоникидзе. Не осталось никого, кто точно знал, как ушел из жизни верный большевик-ленинец Серго Орджоникидзе.

Два года Шалва Степанович Окуджава прожил на Урале, и только после того, как получил квартиру, перевез к себе жену, сына и бабушку. Четверо южан поселились в краю черных бревенчатых изб, короткого холодного лета, изобилия снега и недостатка фруктов. Но они не жаловались ни посторонним, ни друг другу.

До переезда Булат уже успел побывать московским пионером, и бабушка каждый день гладила ему сворачивавшиеся трубочками концы красного сатинового галстука. Еще он успел на Арбате совершить важный пионерский поступок. Узнав, что его друг выходит во двор попеременно с сестрой, потому что у них одна кацавейка на двоих, Булат не раздумывая снял с себя добротное пальто, отнес другу, а сам пошел домой раздетым.

|

| «Пока ж не грянула пора Нам расставаться понемногу, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, ей-богу». Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский, 1987 год |

«НУ, МАЛО ЛИ, ВЕДЬ МЫ ОКРУЖЕНЫ ВРАГАМИ»

На Урале же с Булатом приключилось такое, во что, любя поэта, верить не хочется. Однажды он заглянул в папину комнату и увидел у него в руках маленький дамский браунинг. Сын удивился: сейчас ведь нет войны. Папа ответил: «Ну, мало ли, мы ведь окружены врагами...». И взял с сына обещание никогда больше до револьвера не дотрагиваться.

Может, ничего и не было бы. Если бы не закон ружья в первом акте. Браунинг выстрелил, когда сын отправился с приятелями в лес. Все по разу вхолостую щелканули в деревья и птичек, но тут у друга Афоньки разыгралось воображение. Как большевик в каком-то кинофильме, встал он во весь рост перед белым офицером Булатом, рванул ворот рубахи: «На, бей революцию!». Раздался выстрел, Афонька упал. Потрясенный Булат потерял сознание и пришел в себя только дома в постели.

«СКОРО ВЫ ВСЕ ПЕРЕАРЕСТУЕТЕ ДРУГ ДРУГА»

Был ли такой случай на самом деле с Булатом Шалвовичем, доподлинно неизвестно. Непонятно и с выздоровлением Афоньки, о чем Булату сказали, уже когда мама перевезла его на поправку в Тифлис. Очень уж сюрреалистической вышла концовка истории, в которой автор будущей повести «Упраздненный театр», вернувшись на Урал, будто случайно оказывается у дверей кинотеатра, откуда вслед за толпой выходит целый и невредимый бывший друг.

«Побежал, побежал и уже изготовился обхватить его, и выкрикивать нелепые, подогретые любовью слова, и прижаться к тому месту, где чернела недавно зловещая дырочка». Но вместо ответа Афонька изо всей силы двигает кулаком в лицо бывшему другу. «Нос был чужой. Рука была в крови. Вдалеке виднелась сутулая спина медленно уходящего Афанасия Дергачева». А был ли мальчик? Теперь уже спросить не у кого.

На заводе, поднятом Шалвой Степановичем с нуля, случилась крупная неприятность. Великолепного инженера, на котором держалось все производство, разоблачили, он оказался вредителем. Инженера не арестовали только потому, что не успели, он застрелился. Шалва понимал: что-то здесь не то, инженер был честным человеком. А тут еще заговорили, будто он, парторг Окуджава, проворонил врага у себя под носом. Так что перевод в Нижний Тагил был не самым страшным наказанием.

От него требовали, и он одно за другим проводил партсобрания, истово разоблачал и клеймил врагов, в основном окопавшихся троцкистов. Шалва верил, что это необходимо в период обострения классовой борьбы.

Когда Ашхен и Булат приехали из Тифлиса в Нижний Тагил, вслед за ними прилетело известие: арестовали Мишу. Ашхен вспомнила слова своей московской подруги: «Скоро вы все переарестуете друг друга». Сколько могли, она и муж сопротивлялись сомнениям в справедливости партии.

Несмотря на потрясения, Булат жил своей жизнью. Новая школа, новая первая любовь, новый, 1937 год. Через полвека в преддверии нового, 1987 года, он дал маленькое интервью журналу «Огонек»: «Уже в декабре меня начинает лихорадить при одном упоминании о приближении Нового года». Правда, тогда этот тезис он развил в оптимистическом ключе, что соответствовало надеждам начала перестройки.

|

| Со второй супругой Ольгой Владимировной Арцимович (физиком по образованию) и сыном Антоном (музыкантом, композитором) |

А из перспектив 37-го больше всего Булат ждал того майского дня, когда отметит 13-летие. Засел за первую в своей жизни прозаическую книгу, стихи-то начал писать еще в 11 или даже раньше. Надежды, надежды...

Вдруг от тети Оли, жены Галактиона Табидзе, пришла телеграмма: «Коля и Володя уехали к Мише». Все поняли: они уехали не в санаторий. В нижнетагильском доме поднялся плач, похожий, по ощущению Булата, на звук тифлисской зурны за окном.

В 1974 году Булата Шалвовича пригласили на Дни литературы в Коми АССР. Один бывший зек прочитал об этом в газете и пошел встретиться с поэтом. Тогда и передал ему алюминиевую кружку с нацарапанной на ней фамилией «Окуджава». Кружка принадлежала дяде Николаю. От бывшего зека, подарившего кружку, Булат Шалвович узнал, что Николай оказался в числе трех тысяч заключенных, расстрелянных из пулеметов в долине реки Янги-ага.

Прошло совсем немного времени после сообщения об аресте дядьев, и до Нижнего Тагила добралось очередное известие: снова арестовали родственников, в том числе Ольгу. «Галактион и вовсе запил беспробудно, а тут его, словно в насмешку, наградили орденом Ленина. Он ходил по Тифлису с этим орденом, громко разговаривал с Олей и плакал».

После расстрела Ольги Галактион Табидзе впал в депрессию и алкоголизм. В тот день, когда он поступил на лечение, в той же больнице скончался другой поэт. Прощаться с ним пришли коллеги по перу. Галактион встретил их на больничной лестнице, подал руку для приветствия, все брезгливо отвернулись. Такого унижения он уже не вынес, поднялся на верхний этаж и шагнул в открытое окно.

В 37-м году Булату особенно запомнился день 8 февраля. Он только зашел в школу, как мелюзга-второклассник запрыгал перед ним: «Троцкист! Троцкист!». И тут же из разных концов школьного коридора подхватили: «Троцкист! Троцкист! Троцкист!». Когда он вошел в класс, все сделали вид, что слишком заняты своими делами. Дома мама соврала: «Папу ненадолго вызвали в Свердловск».

Но тут он увидел на столе газету «Тагильский рабочий»: Шалва Окуджава отстранен от занимаемой должности. В перечне его грехов назывались родственные связи с «ныне разоблаченными врагами народа». Позже Булат узнал о «раскрытии» Уральского повстанческого штаба, куда якобы входил весь партактив. Москва направила в Нижний Тагил проверяющих. Они доложили, что никакого штаба не обнаружили. Дело взял в свои руки Молотов и выступил с заявлением: нет, штаб существует.

«Штабистов» расстреляли в день вынесения приговора. Родственникам сообщили, что мера наказания — 10 лет без переписки. Ашхен еще не знала, что это значит, и много лет верила в возвращение мужа.

В нижнетагильском доме, на стене которого теперь висит мемориальная доска в память Шалвы Окуджавы, Ашхен и Булат быстро собрались, благо основной скарб — книги, посуда. Квартира — казенная, как и мебель, сплошь в бирках с номерами.

Вечером в окно постучала девочка, в которую Булат был влюблен. Он захотел оставить ей что-нибудь на память, но все было упаковано, кроме портрета Сталина. Его он и подарил.

В его жизнь вернулся Арбат. Много лет спустя одноклассник по новой школе Паша Соболев вспоминал: «Каким Булат тогда был? Часто прятался куда-то в уголок, тише воды, ниже травы».

Про папин арест от него уже не скрывали. Он стал взрослым, и дочь слесаря Нинка Сочилина открыла ему новое отношение к женщине. Дома было тяжело, бабуся все время причитала, и он рвался во двор.

То Нинка Сочилина

учит меня целоваться,

и сердце мое разрывается там,

под пальто.

И счастливы мы, что не знаем,

что значит прощаться,

тем более слова «навеки»

не знает никто.

Как выяснили биографы Булата Окуджавы, после войны Нинка Сочилина попала в воровскую компанию, ее зарезали на темной лестнице.

Ашхен еще надеялась, что арест Шалвы — какой-то местный свердловский перегиб, рвалась куда-то идти и добиваться отмены. Друзья отговаривали: сиди и не рыпайся. Но когда сняли главного расстрельщика, как все тогда считали, Ежова и на его место назначили Берию, она записалась к нему на прием, забыв его тифлисские интриги, из-за которых Шалве пришлось переехать на Урал.

Лаврентий встретил ее как родную: «Ва, Ашхен! Ашхен!.. Куда ты пропала?!.. Сколько лет!.. Слушай, куда ты пряталась?!». Внимательно выслушав, горячо пообещал: «Не я буду, если не разберемся!». Повесть «Упраздненный театр» Булат Окуджава закончил коротким абзацем: «Ночью ее забрали...».

«СОБРАЛСЯ К МАМЕ — УМЕРЛА, К ОТЦУ ХОТЕЛ — А ОН РАССТРЕЛЯН»

Мама вернулась в 47-м. Была еще молчаливее, чем раньше. Булат Шалвович расскажет: «Она меня щадила, жалела, я даже случайно узнал, что ее били».

До возвращения мамы он уже успел навоеваться, поступил на филфак, «влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме».

Он мечтал, как встретит ее на вокзале, они поужинают, расскажут друг другу, как жили эти годы, потом он поведет ее в кино на трофейный фильм «Девушка моей мечты» с Марикой Рекк, который он смотрел 15 раз.

Единственное, чего он боялся, что мама, 10 лет назад красивая, стройная, молодая, превратилась в седую согбенную старушку. Она пришла с фанерным чемоданчиком в руке и в том же сереньком платьице, в котором ее забрали, только еще более линялом. Булат увидел, что мама ничуть не изменилась — такая же красивая. Но когда сели ужинать, ему показалось, что она будто заморожена, вся в себе, все время переспрашивает. Неподвижно сидит на стуле, положив ладони на колени. Наконец, сказала: «Бедный мой сыночек» — и заплакала.

|

| Прощание с Булатом Окуджавой на Ваганьковском кладбище Москвы (скончался в Париже в военном госпитале), июнь 1997 года |

Теперь по плану ему надо было повести маму на Марику Рекк, туда, где так много солнца, голубого Дуная, ласкового тепла, чуда, которое лучше лекарства. Мама покорно пошла, но долго не выдержала. Они ушли, и дома она снова неподвижно сидела на стуле, положив ладони на колени.

Сосед, всегда загадочный, молчаливый, как потом выяснилось, свое он отбывал в тех же местах, откуда вернулась мама, посоветовал Булату купить ей фрукты или ягоды, лучше всего черешню. Булат вошел в комнату и спросил: «Ты любишь черешню?». Она переспросила: «Что?». — «Черешню ты любишь? Любишь черешню?». — «Я?..».

Рассказ «Девушка моей мечты» Булат Окуджава написал почти 40 лет спустя после того посещения кинотеатра. Через два года Ашхен арестовали снова. Вторую ходку ей устроили просто потому, что была первая. В общей сложности из их общей с Булатом жизни украли почти два десятилетия.

О чем бы ни писал, он помнил о них. Об отце:

Он был худощав и насвистывал

старый,

давно позабытый мотив,

и к жесткому чубчику ежеминутно

его пятерня прикасалась.

Он так и запомнился мне

на прощанье,

к порогу лицо обратив.

А жизнь быстротечна,

да вот бесконечной

ему почему-то казалась.

О маме:

Ты сидишь на нарах

посреди Москвы.

Голова кружится от слепой тоски.

На окне — намордник, воля —

за стеной,

ниточка порвалась меж тобой

и мной.

О себе:

Собрался к маме — умерла,

к отцу хотел — а он расстрелян.

И тенью черного орла

горийского

весь мир застелен.

О безвозвратном:

Но из прошлого, из былой печали,

как ни сетую, как там ни молю,

проливается черными ручьями

эта музыка прямо в кровь мою.

Булат Окуджава был дважды женат, бесчисленно влюблялся, по-кавказски ревновал, снова влюблялся, бывал счастлив и неприкаян, вдруг находил спасительную пристань. Казалось, в круговерти жизни и писательства прошлое должно было отойти, стать едва различимым. Но нет в мире литератора, который бы так много, как Окуджава, написал о родителях. Черные ручьи прошлого текли в его крови всегда — когда воевал и учительствовал, когда писал в стол и брал первые аккорды, когда стал знаменит.

Сначала он винил во всем одного Сталина, потом стал законченным антисоветчиком, так что прав был первый секретарь Одесского обкома Синица. Окуджава все понял о родителях и не идеализировал их — детей своей эпохи и своих заблуждений. Но это были его отец и мать, любви которых, как ни сетуй, как ни моли, уже было не вернуть.

Он и сам был волчонком за красными флажками, но не погиб благодаря Арбату. В самые трудные годы его отцом и мамой стал арбатский двор. Стихи о нем еще многочисленнее, чем стихи о родителях.

Арбатство,

растворенное в крови,

неистребимо,

как сама природа.

Из арбатства и черных ручьев прошлого потекли его нежные, печальные песни. Задолго до того, как Булат Шалвович почувствовал приближение конца, он попросил жену Ольгу сжечь его тело и разбросать пепел по Арбату. Летом 97-го года она привезла его из Франции, где он скончался, и похоронила на Ваганьковском кладбище рядом с мамой и кенотафом (символической могилой) отца. А в одном не очень давнем интервью рассказала: «Я металась: как же выполнить его волю? Это уже не тот Арбат, и публика не та. И я должна Булата им под ноги бросить?». И вдруг под конец: «Может быть, частично это и свершилось. Но сейчас никто про это не узнает».

Булат ОКУДЖАВА: «Ты сидишь на нарах посреди Москвы. Голова кружится от слепой тоски. На окне — намордник, воля — за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной»

Булат ОКУДЖАВА: «Ты сидишь на нарах посреди Москвы. Голова кружится от слепой тоски. На окне — намордник, воля — за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной» Михаил СААКАШВИЛИ: «Межигорье» просто безвкусный совок: финансовые возможности Януковича гораздо больше, чем то, что мы там увидели, а у Пшонки вашего Родина там, где его позолоченный дом»

Михаил СААКАШВИЛИ: «Межигорье» просто безвкусный совок: финансовые возможности Януковича гораздо больше, чем то, что мы там увидели, а у Пшонки вашего Родина там, где его позолоченный дом» Анатолий КОНЬКОВ: «В киевском «Динамо» жаловаться на боль нельзя было — жалобы не принимались. Как говорил Трошкин Володя, на поле не может выйти лишь тот, у кого нет ноги»

Анатолий КОНЬКОВ: «В киевском «Динамо» жаловаться на боль нельзя было — жалобы не принимались. Как говорил Трошкин Володя, на поле не может выйти лишь тот, у кого нет ноги» Сын писателя Бориса ПОЛЕВОГО Алексей КАМПОВ-ПОЛЕВОЙ: «Факт существования в Советской Армии летчика без ног мог быть использован вражеской пропагандой — дескать, здоровых летчиков у русских не осталось и в бой идут уже инвалиды, поэтому историю Маресьева разрешили обнародовать только после войны»

Сын писателя Бориса ПОЛЕВОГО Алексей КАМПОВ-ПОЛЕВОЙ: «Факт существования в Советской Армии летчика без ног мог быть использован вражеской пропагандой — дескать, здоровых летчиков у русских не осталось и в бой идут уже инвалиды, поэтому историю Маресьева разрешили обнародовать только после войны» Знания — самый дорогой товар

Знания — самый дорогой товар Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Прощай, свободная Россия, наследственности не изжить. Опять мундиры голубые нас учат Родину любить»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Прощай, свободная Россия, наследственности не изжить. Опять мундиры голубые нас учат Родину любить» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги