Клара НОВИКОВА: «Папа в мамину старшую сестру Маню влюблен был... С мамой тетя Маня его познакомила, и мне кажется, что с первого раза мама меня и понесла»

Какую из известных актрис сегодня ни возьми, она либо икона стиля, либо секс-символ, либо и то, и другое вместе. С первых шагов на эстраде Клара Новикова не на свою женскую привлекательность сделала ставку, а на ироничный ум и способность к импровизации, не красивой заставкой на экране телевизора стала, а зеркалом, которое нашу неказистую жизнь со всеми ее гримасами и нелепостями отражает.

Уже много лет в разговорном жанре на советской и постсоветской эстраде эта уроженка Киева примой является, и журналисты часто один вопрос ей задают: почему юмор на откуп мужчинам отдан? Думаете, артистки опасаются конкурировать там, где их чувство юмора один на один с залом проверяется — без массовки, постановочных эффектов, богатых декораций и подстраховки в виде фонограммы? Ничего подобного, просто прекрасные дамы, как правило, перед всеми себя на посмешище выставить не решаются. Вот и Маша, единственная дочь Клары Борисовны, признавалась, что с детства ее занятия отчаянно стыдилась и свое родство скрывала — барышне казалось, что не мама людей смешит — это над ней все смеются...

Между прочим, и сама Новикова в юности отнюдь не свою коронную тетю Соню мечтала сыграть, а Джульетту, Дездемону, Китти... Даже на вступительных экзаменах в эстрадно-цирковую студию классику читала, чем приемную комиссию, которой куда привычнее было басни и скетчи оценивать, в шок и сомнения повергла, но жизнь все по местам расставила: смех в ней гораздо дефицитнее оказался, чем слезы. Теперь Клара Борисовна не возражает, когда клоунессой ее называют, — напротив, подчеркивает, что в Рыжие (по цирковой традиции это клоун-комик, который больно бит бывает, но в итоге, завоевывая симпатии и сочувствие зрителей, побеждает, в отличие от Белого — клоуна-резонера) ее Господь Бог еще при рождении определил.

Кстати, одноклассница моей гостьи, народная артистка Украины ведущая актриса Киевской русской драмы Лидия Яремчук, долго искала, но так и не нашла ни одной фотографии Клары-школьницы в неформальной обстановке — в походах, на вечеринках, пикниках. Оказалось, что таких снимков в природе не существует: на легкомысленные тусовки папа дочку не отпускал. В патриархальной семье Герцер Клару в большой строгости воспитывали, и неизвестно, что было больнее: позаимствованным из магазина тканей деревянным метром по заднице получить или трико до колен, с начесом и на резинке надеть — уродливое изделие советского легпрома отец лично ей покупал, поскольку лучше знал, как девочка должна одеваться.

Наверное, Новикова должна была судьбу своей тихой и безропотной, раздавленной семейной тиранией матери повторить, которая из-за измен мужа однажды голос потеряла и долго потом от немоты лечилась, но Клара, эта робкая рыжая девчонка, которую у доски едва было слышно, в испытаниях, выпавших на ее долю, голос обрела. Сегодня на ней экстравагантные наряды от модных дизайнеров и умопомрачительные шляпки, но это не столь важно: главное — Новикова превратилась в женщину, которая на сцене не только говорит. Она паясничает, кривляется, пародирует, кувыркается, рискованные игры с публикой затевает, анекдоты на грани фола рассказывает, а после концерта даже трубку выкурить может.

Коллеги по цеху одиноким волком ее считают, поскольку она не в шоубизнесовой обойме, не в коллективе. Это якобы женской природе противоречит, тем не менее к феминисткам Клара Борисовна себя не относит, и доказательством тому — кулинарные рецепты, которые на ее официальном сайте рядом с концертной афишей и всевозможной, как она выражается, «эстрадятиной» соседствуют. Тем не менее в 62 года, онкологическое заболевание пережив, артистка не оглядываясь, по-мужски, из семьи ушла, поселилась отдельно. На назойливые вопросы о причинах отшучивалась: «Все больше женщин живет с умом, все меньше — с мужем», но я свою версию рискну высказать. На вершину она очень долго и трудно поднималась, а оказавшись на самом верху, обессиленная, вдруг поняла, что места двоим там нет.

Когда-то одну из своих первых сольных программ Новикова назвала «Я смеюсь, чтоб не заплакать», это ее девиз по сей день, и пусть снобы, включая ее собственную дочь — театрального критика, морщатся: мол, это смех, за который неловко, стыдно, зато желчи, злобы, которыми наш век переполнен, в ее монологах нет. Говорить она предпочитает не о том, что ненавидит, а о том, что любит, особенно «бабские» темы ей удаются, которые у всерьез и надолго ушибленных домостроем россиянок (чего только недавняя, одобренная Путиным, отмена уголовной ответственности за побои в семье стоит!) горячий отклик находят.

Клара Борисовна давно поняла, что общество, государство или систему искусством своим изменить представители ее жанра не могут, но в их силах сделать жизнь рядового человека более сносной. Новикова любого угрюмца развеселить и на два часа позабыть обо всем на свете заставить способна — тем более когда в руках у нее бокал шампанского «Вдова Клико»...

«Если в доме или во дворе что-то случалось, папа орал: «Я контужен, я убью —

мне ничего за это не будет!»

— Клара, я рад, что мы в Киеве сегодня встречаемся, где вы родились, выросли и с которым поэтому ни один из самых замечательных городов, где вам за свою жизнь побывать довелось, не сравнится. Вы ведь типичный послевоенный ребенок...

— (Перебивает). А что такое типичный?

— Ну, на детях, которые после войны в этот мир пришли, определенная печать, на мой взгляд, лежит...

— Все голодные, неодетые, необутые...

— Счастливые, что выжили...

— Ну, я, слава богу, после войны родилась, то есть выжила изначально, и, что такое бомбежки, заклеенные крест-накрест окна, не знаю.

— Какими же ваши ровестники были?

— Да обычными детьми... Мы не догадывались, что послевоенные, — это уже потом, когда подросли, нас просветили. Я только знала, что папа ранен, контужен, потому что, если в доме или во дворе что-то случалось, он на каких-то, как ему казалось, несправедливых людей набрасывался и орал: «Я контужен, я убью — мне ничего за это не будет!».

Каждую весну у него рана на ноге открывалась, и мы этого очень боялись, а так... Ну конечно, что такое недоедать, я не знала. Мама домашней такой мамой была, не работала — нами занималась. Потом уже, когда мы подросли, на фабрику Карла Маркса пошла...

— ...без Фридриха Энгельса...

— ...которая теперь «Рошен» называется.

— Что-то оттуда она выносила?

— Конфетки, потому что у нее деньги из зарплаты за якобы съеденное высчитывали. Мама в картонажном цехе работала, который коробки для тортов и конфет делал, и всегда возмущалась: «Что я там скушать могу? — там же нечего кушать. Что, за клей они у меня деньги берут?». В каком-то цехе, куда она коробки носила, — специально такого момента дожидалась — ей конфетки давали: мама их прятала и по четыре-пять штучек домой приносила...

— Детство ваше какими конфетами пахнет?

— Это уже не совсем несмышленый был возраст... «Мишку косолапого» помню, «Грильяж» очень любила — его уже выпускали, а еще конфеты одни — по-моему, «Столичные» они назывались...

— Да, с ликером внутри...

— За них мы с братом дрались.

— Почему сегодня ни в Киеве, ни в Москве, ни в Америке конфеты на те, из детства, не похожи?

— Так ничего же и никого нет, сравнимого с тем, что тогда было. Все, что родом оттуда, какими-то воспоминаниями расцвечено и осознанием того, что родителей уже нет, что я давно на улице Красноармейской не живу — здесь неподалеку. Сегодня, по ней проезжая, первое, что я воскликнула: «Вот в этой больнице я родилась!» — это знаменитая Октябрьская была. 41-й дом на тот, где я выросла, уже не похож — тогда он большим мне казался, а двор, где мы бегали, играли, вообще безумно огромным. Сегодня дети во дворах уже не играют — они то ли за компьютером, то ли за планшетом сидят...

— Игры у них другие...

— Ну да, компьютерные, а у нас лапта была, штандер, пряталки какие-то, бегалки, скакалки, девочки «секретики» делали и в укромных уголках их закапывали. Меня, впрочем, девчоночьи игрушки не интересовали — мне машинки, пистолетики нравились, я таким мальчишкой была, а потом, в классе третьем, вдруг сразу как-то девочкой стала.

Не похоже... — так и конфеты-то изменились. Мы тогда, что такое пальмовое масло и соевые продукты, не знали, а сегодня тебе на упаковке пишут, что внутрь входит, и те, кто понимают, зловредный элемент какой-то вычитывают, стараются это не покупать. Мы в то время таких тонкостей не знали — брали все...

— ...и все вкусное было: и масло, и колбаса...

— Ну что ты!... Мама меня килограмм колбасы купить не посылала, килограмм — это потом стало возможно...

— 200 или 300 граммов...

— Напротив молочный магазин был, я прибегала туда и выпаливала: «100 грамм масла, а еще, мама сказала, 100 грамм сыра нарезанного (они ножом, не слайсером, резали. — К. Н.) и 200 грамм докторской колбаски». Тогда же холодильников не было, а у нас в доме, поскольку папа в торговле работал, все это позже, чем у всех, появлялось. Вот сколько я помню, у всех уже давно было, а у нас нет, и не потому, что позволить себе не могли, просто папа считал, что, раз у людей еще нет, это неприлично.

У нас даже телевизора не было, и мы к тете нашей на улицу Рогнединскую «Огоньки» в прямой трансляции смотреть ходили. Да, можно сказать, в прямой, — мы просто не знали, что это так называется. Все у маленького экрана собирались — перед ним линза с залитым внутрь глицерином или чем-то таким стояла — и смотрели. И «Голубые огоньки», и первые КВНы (не телевизоры этой марки, а игры) — их тогда еще даже не Масляков, по-моему, вел.

«Наташа Королева меня спросила: «А у вас недвижимость в Киеве есть?». — «Нет, Наташа». — «Клара Борисовна, вы ку-ку? А в аренду сдавать?»

— Киев детства вам каким вспоминается — теплым, зимним?

— Разным. Черепановская горка вспоминается, стадион...

— ...имени Хрущева...

— Да, и я даже помню, как Фидель Кастро в Киев с Хрущевым прибыл. По-моему, в открытом автомобиле они ехали, и нас, пионеров, встречать их на улицу выгнали — и 131-ю школу, и 145-ю...

— Фидель с вами, конечно же, поздоровался?

— А он всегда это делал — не узнавал, но здоровался...

— ...по старой памяти...

— Да (смеется), так что Киев для меня уютным, обжитым, навевающим ностальгию остался. Вот новые районы — туда, за мост Патона, — уже не знаю... Потом родители квартиру на Березняках получили, но я мало там находилась — я в Москве больше, чем в Киеве, прожила, хотя он все равно мой, мой город. И все-таки ощущение было, что после того, как в 2004 году в предвыборной кампании Януковича я участвовала, мне что-то в Киеве отвалить должны.

— Отвалили?

— Нет. Наташа Королева меня как-то спросила: «Клара Борисовна, а у вас недвижимость в Киеве есть?». — «Нет». Она на меня так посмотрела: «Говорила же вам, купите!». — «Ну на что мне недвижимость? — я ответила. — Не так часто в Киеве я бываю, приеду — буду в гостинице жить». — «Клара Борисовна, вы ку-ку? А в аренду сдавать?».

— Умная девушка...

— Практичная. Ну, нынешние — они все деловые, своего не упустят... Я Юре, мужу своему, говорила: «Молодежь (Наташа уже не совсем первой свежести молодежь, но все-таки) такая практичная...». Правильно, другая жизнь...

— У вас удивительные родители были... Слышал, что ваш папа Борис Зиновьевич сначала в мамину старшую сестру Маню влюблен был, да?

— Откуда ты знаешь? Тебе что, Маня моя рассказала? Ну, это школьная любовь была — они же все из Житомирской области, из Володарск-Волынского (теперь это Хорошев), учились вместе, но в разное время. Мама маленькой была, и обратить на нее внимание папа как-то не мог. Мне так говорили, а как оно было... Теперь никто не скажет «да» и не скажет «нет»: Маня в мир иной ушла, дети ее в Америке.

— Тем не менее папа после войны к Мане пришел?

— Папа вообще, слава богу, пришел, а куда — не знаю. С мамой знакомы они не были — тетя Маня их познакомила, и мне кажется, что с первого раза мама меня и понесла, потому что я почему-то фотографию помню, где она в маленькой коротенькой беленькой шубке стояла, так вот, мама говорила, что там под шубкой уже была я.

— Она красивая была?

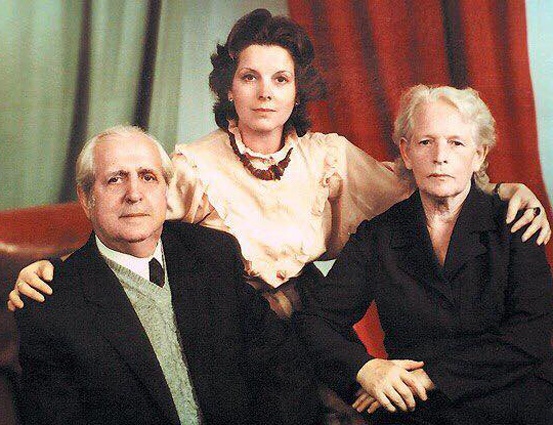

— Мама была... мама — какая-то очень домашняя, теплая, тихая, необычайно вкусно готовила. Я фильм о родителях когда-то снимала и все время операторов крупным планом ее руки взять просила. Это что-то особенное было: какие-то пальчики потресканные, потому что она белье стирала, все эти неподъемные выварки таскала, картошку чистила, а папа папой был — ему попробуй что-то не так сделай.

— Жесткий был?

— Жесткий, но мы с братом его так любили!.. В воскресные, когда можно было подольше понежиться, мы с братом дрались за то, кто рядом с ним полежит. «Кто рядом с папой?». — «Я!». — «Нет я!». — «Нет я!». — «Ша! Шо такое? Вначале ты, потом ты...».

«Фильмы про войну папа не любил — молча смотрел... «Папа, ну как тебе?». — «Бабины сказки»

— Судя по фотографиям, папа ваш видным мужчиной был. Не сомневаюсь, что он любителем женского пола и большим ходоком был, тем более что ровесников его война выкосила, а природа своего требовала. Мама о том, что у него много романов, знала?

— М-м-м... Ну как бы да, доносили... Подробностей не знаю — мы же дети были, но уже с годами я какие-то мамины слезы, обрывки фраз и что-то еще вспоминать начала, потом вдруг и сама в каких-то их историях участвовать стала. Мама всегда говорила: «Ради детей я буду терпеть. Ради детей...». Конечно, папа свое не отгулял — я и на его стороне в какой-то степени...

— Война помешала?

— Так получилось... Его в армию призвали, срочная служба закончилась (а служили тогда не два года, как сейчас, а больше), и тут же война началась — представляешь? Он сразу на фронт отправился, все, включая Сталинград, прошел — я вообще не представляю, как он выжил... Фильмы про войну вот того периода папа не любил — молча смотрел, смотрел, смотрел... «Папа, ну как тебе?». Он головой мотал: «Бабины сказки». Ни разу не сказал, что на войне страшно было... Нет, говорил: «Мои солдаты без стакана водки в бой не уходили». Потом какие-то смешные истории про войну рассказывал, но про ее трагическую сторону — никогда. Когда я допытывалась: «Папа, ну а в Сталинграде как было?», отвечал: «Все, что показывают, — вранье: это были грязь, кровь и трупы вперемешку». Потом на глаза мне стихотворение погибшего поэта Михаила Кульчицкого попалось — помнишь?

Война — совсем не фейерверк,

а просто — трудная работа,

когда,

черна от пота,

вверх

скользит по пахоте пехота.

Марш!

И глина в чавкающем топоте

до мозга костей промерзших ног

наворачивается на чеботы

весом хлеба в месячный паек.

Когда я это прочитала, сразу почему-то папу вспомнила — для него это какая-то болезненная тема была, которой мы не касались.

Конечно, на войне не только воевали, но папа нам не про свои романы рассказывал, а о том, какие у него лошадь Орлик и собака Джульбарс были, поэтому, когда немецкая овчарка у нас появилась, ее Джульбарсом назвали. Конечно, и какая-то женщина у него была, майор медицинской службы, — видимо, он жениться ей обещал.

— И она в Киев приехала?

— Да, здесь появилась (вся география примерно в этом месте сосредоточена!), когда папа только за мамой ухаживать стал, то есть они познакомились и, видимо, какое-то решение было принято, и майору медицинской службы он сказал, что свою семью нашел, которую погибшей считал.

Женщина та не поверила, и тогда папа мою маму позвал (которая вообще ни сном ни духом ничего не знала — это до нее было) и у тети Мани двух ее маленьких сыновей взял: мы, мол, пойдем погуляем. И вот, выйдя от тети Мани (она жила там, где аптека на Красноармейской была — чуть подальше кинотеатра «Киев» и на другой стороне улицы), они по Крещатику пошли. Видимо, в каком-то заранее условленном месте эта майор медицинской службы стояла, мимо которой папа с двумя маленькими детьми и моей мамой проследовал.

— Артистичный он был?

— Невероятно! Как папа шутил! Откуда вот тетя Соня с ее цепким глазом? — это же папа, и когда мне говорят, что таких не бывает... На российском Первом канале пародийное шоу «Повтори!» было — там в жюри замечательная актриса сидела, но человек, видимо, не очень, и когда чудная девочка Лера Ланская пародию на тетю Соню показала, эта эксперт — как же ее фамилия? А, Светлана Крючкова! — и вот она и Геннадий Викторович Хазанов, человек не первой свежести и доброты, сошлись на том, что таких евреев нет. Светлана объяснила, что у нее во дворе где-то в Кишиневе некая еврейская семья жила, и никто из них «шо» не говорил — все «что» говорили. Ну, у нее...

— ...так было...

— ...семья в Молдавии жила, а я одесскую тетю Соню играю. Как бы одесскую — ты же понимаешь, да? — поэтому на вопрос: «Где я такую видела?» — отвечаю: «Это мои родители». Я среди этого выросла, а не просто видела и знаю: «Шо такое?» — это не «Что такое?». В Питере в каких-то кругах «Что?» говорили, молдавская какая-то семья тоже, а у нас... Ну это ты струну тронул, поэтому я разговорилась, но рассказывать об этом могу бесконечно...

Папа с удивительным чувством юмора, удивительным глазом был и всегда так смотрел, как будто видит глубже и дальше, чем остальные... Он все знал...

— ...и, наверное, видел...

— Да, наверное, но жили мы очень скромно, очень...

— Работая в торговле, воровать боялся?

— Ну чего уж теперь... Наверное, воровал — кого-то из его коллег сажали, и я дома какие-то разговоры помню: шу-шу-шу, шу-шу-шу... Я не знала, про что и о чем они, но что-то там, наверное, обсуждалось, а в доказательство того, что мы не роскошествовали... Даже на выпускном вечере платье у меня не такое, как у всех девочек в классе, было.

— Почему?

— Потому что папа хотел, чтобы я врачом стала и куда-то в медицинский поступала, сказал: «Если в артистки пойдешь, выпускного платья у тебя не будет». Я возразила, что все равно пойду, — в общем, пришлось мне на собранные денежки дешевенькую ткань купить, что-то скроить и с помощью моей любимой преподавательницы театрального кружка Фаины Соломоновны Ковалевской наряд себе сшить.

«Я папиным алиби была»

— Дочь-артистку Борис Зиновьевич не хотел?

— Не хотел, хотя потом гордился...

— При том, что, насколько мне известно, именно благодаря папе вы в детстве весь репертуар Русской драмы пересмотрели...

— Да-да — это такая история замечательная: я папиным алиби была.

— У него же где-то рядом с театром девушка жила?

— Где-то рядом... Не знаю, что сейчас там, где угол Красноармейской и Бессарабки, а тогда это поликлиника была, и там медсестрой в кабинете «ухо-горло-нос» — вот так это называлось — тетя Женя работала. Папа меня туда часто водил, потому что у дочки слабое горло: «Врач Калашникова (фамилию врача я до сих пор помню! — К. Н.) сказала, что у ребенка гланды, и если их не лечить, может быть плохо». Шо плохо, чего плохо? Мама знала, что к доктору Калашниковой мы ходим, которая и папу лечит — с ухо-горло-носом и у него не все было в порядке. На процедуры меня через вечер водили — поликлиника взрослая была, мы в конце очереди становились, папа в кабинет заглядывал, и тут тетя Женя выходила и говорила: «Заходите!». Очередь начинала...

— ...роптать...

— ...возмущаться, но недовольство она сразу пресекала: «С ребенком!», а поликлиника, повторяю, взрослая. Меня усаживали, врач Калашникова зеркальце брала, язык мой вытаскивала, кончик его в марлечку ухватив, и горло люголем обмазывала. Вкус этого люголя я до сих пор помню — меня от него тошнит, а дальше мы с тетей Женей вместе выходили и к Русской драме шли. Там во дворе тетя Женя, как я понимаю, жила, а ее не то брат, не то какой-то родственник главным администратором театра являлся. Папа спрашивал: «Хочешь в театр сегодня пойти?». —«Да». — «Ну, ты же хорошо себя вела, когда тебе гланды лечили, — пойдешь». Папа предупреждал: «А мы с тетей Женей пока поговорим — тебя подождем». Меня в ложу сажали...

— ...ого!..

— ...и я одна всю «Стряпуху» переплакала, весь «Океан» Штейна, «Машеньку» с Адой Роговцевой молоденькой и с Михаилом Романовым. Тогда первый раз меня мой любимый, любимый Олег Борисов потряс — папа, когда его по телевизору видел, всегда меня звал: «Иди, твой Борисов выступает» — он с этого момента моим стал.

Из книги Клары Новиковой «Моя история».

«Машеньку» я раз 20 смотрела — там Романов и только начинавшая Роговцева играли, «Машенька» мне и в 20-й раз была интересна, а в спектакле «В добрый час» Олега Борисова впервые увидела, и он сразу главным артистом для меня стал. Борисов мне и самым красивым, и самым всемогущим казался: он заплачет — и зал заплачет, он рассмеется — и зал ему вторит.

Позже из-за Борисова я даже на «Стряпуху» не раз ходила, хотя эту «Стряпуху» ненавидела, а когда из театра Олега Ивановича выдворили и он сначала в Москву, а затем в Ленинград уехал, Киев казалось, опустел.

...В 74-м, когда я в Питер попала, в первый же вечер в БДТ на «Три мешка сорной пшеницы» пошла, где Борисов потревоженного совестью мужика Кистерева играл. Гениально играл...

С Олегом Ивановичем — его среди нас уже нет — я в... Министерстве торговли СССР познакомилась — там дама была, которая абонементные вечера устраивала, всякого рода известных людей приглашая — прежде всего артистов, конечно, а после выступления, заведя в министерстве знакомства, можно было, например, дефицитный кухонный комбайн заполучить, холодильник и даже машину приобрести. Она и меня спрашивала: «Может, вам что-то надо?», но у меня тогда денег лишь на банку индийского чая хватало, и вот перед началом такого вечера, где и мне была «страничка» отведена, в министерском коридоре Борисова я увидела. Он уже в Москве, во МХАТе, работал, много снимался и был в зените славы. Я к нему подошла.

— Олег Иванович, и вы сегодня выступаете?

— Да.

И я быстро заговорила:

— Я киевлянка, я в Русской драме вас помню. Я девочкой ваши спектакли смотреть бегала, и я вас выплакала.

— То есть как? — удивился он.

— Когда вы играли, я восхищалась вами и плакала — мне казалось, что стать артисткой, которая будет так залом владеть, никогда не сумею...

— Как это интересно! — всматриваясь в меня, воскликнул он».

— Хорошая тогда в Русской драме труппа была?

— Ой, что ты! Для меня, девочки, это вообще счастье было — какие артисты, Боже! Самый-самый цвет актерский...

— Романов, Халатов, Опалова, Лавров, Луспекаев...

— ...ну все, кого ни возьми, и молодые: Рушковский, Решетников, Мажуга, Роговцева, которая только после театрального института пришла...

— Медсестра тетя Женя, я так понимаю, очень большую роль в вашей дальнейшей жизни сыграла...

— Неоценимую — я очень ей благодарна, хотя мама — не очень (смеется).

Ну а мои хождения в Русский театр после приема у доктора Калашниковой завершились, когда к нам домой внезапно муж тети Жени пожаловал... С горлом и у меня, и у папы с того дня все уладилось.

«Папа мне вдруг сказал: «Я твою маму застал так, шо даже не хочу это тебе говорить»

— Это правда, что даже спустя много лет вашему папе даже где-то в Америке женщины приветы передавали?

— Ну, ты даешь! (Смеется). Действительно, в какую бы страну: в Австралию, в Израиль, в Германию, в США — я на гастроли ни приезжала, ко мне какая-нибудь дама подходила: «Вы дочка Бориса Зиновьевича?». — «Да». — «Привет ему передайте. Скажите — от Беллы, он знает». От Беллы, от Фиры, от Розы... По возвращении домой я говорила: «Папа, тебе привет». — «От кого?». — «От Беллы».

— Он помнил хоть, кто это?

— Нет, спрашивал: «Какой Беллы?». — «Я не знаю, в Америке какая-то женщина подошла». Он задумывался: «Белла?». Дальше пауза следовала, и с облегчением: «Да, была Белла — педикюрша». Папе педикюр делали, он у меня ухоженный был.

— Думаю, он на них куда более сильное впечатление произвел, чем они на него, — судя по тому, что уже их не помнил...

— Ну, это тоже не удивительно — женщин очаровывал он легко... Потрясающе танцевал, заводилой был, за столом всегда тамадой: как-то все ждали, что Бора придет — и Бора сделает.

— Мама с ним развестись не хотела?

— Думаю, что, даже если хотела, никогда этого не сделала бы, потому что традиции были такие — как-то не принято было... Я ни в одной из семей наших родственников не помню, чтобы кто-то с кем-то разводился.

— Ну а любовь между папой и мамой была или привыкание, дружба — особенно спустя годы?

— Это уже такое срастание было... Папа ее в черном теле держал, очень привередливым был, а с годами характер у него вообще испортился, но друг без друга себя представить они не могли — вместе в магазины ходили, на рынок, к врачам: везде вместе, вместе, вместе, тем более что в какие-то годы нас с братом рядом не было. Ругались, папа, бывало, скандалил, что-то ему не нравилось, но друг без друга... Когда мамы не стало, он орал так... Мне соседка позвонила, которая за стенкой жила: «Клара, простите меня, пожалуйста, кажется, у вас что-то в семье случилось, потому что папа очень кричит — может, что-то с мамой?». Это было знаешь, как: на кого ты меня оставила?

— На старости лет, слышал, ваш папа вдруг маму ревновать стал — она что, повод давала?

— Он и вправду в последние годы ее ревновал и как-то мне вдруг сказал: «Я твою маму застал так, шо даже не хочу это тебе говорить». Она: «Клара, шо он от меня хочет? Мне 77 лет — шо он застал? Ну какой-то Леня из нашего двора помог мне из магазина авоську с картошкой домой донести. Я позвонила, дверь папа открыл — шо с ним было, ты такого себе не представляешь!..».

Когда мамы не стало и мы ее хоронили, папа душераздирающе кричал: «На кого ты меня оставила, а-а-а?!». — «Папа, умоляю тебя, — я сказала, — успокойся. Мы все проститься хотим, дай нам это сделать. Пожалуйста, возьми себя в руки». Беру его за руки, они ледяные — декабрь, на улице снег с дождем, и вдруг папа мне пальцы сжимает, такой выразительный взгляд с прищуром делает и говорит: «Ты видишь вот того мужчину, шо сбоку стоит? Таки он — это тот самый Леня. Шо я тебе говорил?! И я требую, шобы на поминках его не было!!!». — «Папа, — я спросила, — как ты кого-то увидеть еще успеваешь? Сейчас не про это надо думать, не про это»... Это Леня тот был...

Когда маму поминать собрались, я к этому человеку подошла: «Ленечка, простите меня, пожалуйста. На поминки имеют право прийти все, и вы, разумеется, тоже, но все же я вас попрошу — держитесь как-нибудь так, чтобы вы раздражителем для папы не стали». И таким образом за стол его посадила, чтобы папа не видел, а он такой совершенно нормальный дядька лет 70. «Не знаю, шо он от меня хочет, — сказал, — но мне так вашу маму жалко...».

Из интервью журналу «Караван историй».

«Думая о близких, ушедших навсегда, надо, наверное, грустить, в отчаяние впадать, но я так не могу, у меня почему-то трагическое непременно с комическим соединяется — как орел и решка в монете...

Родители мои вместе 50 с лишним лет прожили. Мама очень светлым человеком была — маленькая, худенькая, рыженькая. Настоящая еврейская мама: в доме все делалось только так, как нравилось папе. За стол никто не садился, пока папа с работы не придет — все ждали его, лучший кусок — папе... Бывало, мама тихо плакала. «Мама, что случилось?». — «Ничего. Шо такое? Я не могу попереживать?». Иногда говорила: «Я оставила бы его, но ради детей...».

Нас было двое: я и мой брат Леня... Папа воевал — прошел Сталинград, Севастополь, был ранен, контужен, но о войне не говорил никогда и ничего. Когда военные фильмы смотрел, усмехался: «Шо вы знаете? Это бабины сказки». Однажды я спросила: «Папа, ты такую большую войну прошел, что из нее вынес?». — «Две рубашки, — сказал, — да и то женские...». Он был огромным, красивым и невероятно властным. Моего первого мужа сразу «мужчинкой» назвал. «Я понимаю, на скрипке можно концерт сыграть, но шо можно сыграть на барабане?!» — недоумевал он. Потом, правда, смирился, потому что Витька, когда не пил, был замечателен тем, что все своими руками делать умел, а по поводу Юры, когда тот покурить на балкон вышел, папа сказал: «Ну шо, дочка, поздравляю! Наконец у тебя появился дедушка».

Папа ушел, не дожив несколько месяцев до 90. За ним две женщины ухаживали, которых я наняла. Одна — еврейка, из еврейского центра, постоянно жаловалась: «Клара, шо мы имеем с вашим папой, я не знаю, как вам выразить! Ну вообразите только себе, шо тут вчера было! Попросил помидоров, я на рынок пошла, купила. Принесла — красавцы, один к одному, так шо вы думаете, ваш папа сказал спасибо? Он стал кричать, как будто его режут: «Почему купила такие?! Они же с хвостиками!». — «Ну так шо? Хвостики — значит, свежие, только что с огорода». — «Но это же лишний вес!!! Грабишь меня?!». О-ох, слов таких нет, как это выдерживать...». Ну а вторая, православная женщина, смешно со мной откровенничала: «Я так вашего папу люблю, в церковь хожу, молюсь, прошу за него, чтобы он дольше жил, а то мне ж еще дочку выучить надо». Смех и грех...».

«Врач спросила: «Клара Новикова — ваша родственница?». — «Нет, — мама ответила,— она моя дочка»

— Вы документальную ленту о родителях сняли — идея, на мой взгляд, потрясающая. Ни мамы, ни папы, который на семь лет ее пережил, уже нет, а фильм остался...

— Ой, причем такой трогательный... Когда его вот сейчас, на дне моего рождения, у Виторганов смотрели, не было человека, который бы равнодушным остался, потому что это же не только про моих... В общем, я снимала, потому что хотелось. Я начало концерта своего на гастроли в Израиль или в Штаты придумала — тогда мы еще ездить только начинали: массовая эмиграция пошла, много людей за границей оказывались.

Начинался концерт с того, что вспыхивал экран и на нем фильм о родителях шел... Мне сказать хотелось: вот кого вы оставили, вот кого не взяли, а папа, мама такие родные там были, и очень смешные вещи они говорили. В доме сплошь мои плакаты висели, из каждого угла, со стекол каждого серванта мои фотографии смотрели... Мама вспоминала: «Когда инфарктом я заболела, «скорую помощь» вызвали. Медсестра или врач вошла — ну вот та, что к больным ходит, все это увидела и спросила: «Клара Новикова — ваша родственница?». — «Нет, — мама ответила,— она моя дочка», и тогда врач сказала: «Ну, если Клара Новикова — ваша дочка, тогда мы в больницу вас заберем». С инфарктом! (Смеется).

Когда это где-то в Америке или в Израиле звучало, в зале такой хохот стоял — ну, это смех сквозь слезы был, а потом я выходила. У меня такой монолог был, что если у вас тоска или ностальгия, пожалуйста, приезжайте, в тот дом, где вы жили, пойдите, в подъезд загляните, и там опять «Жидовская морда» будет написано. Все до боли узнаваемо — ничего не изменилось» — ну, в общем, такая какая-то программа была...

Знаешь, в нью-йоркском зале на две с половиной тысячи мест в этот день у меня два концерта было, и это, как демонстрация, выглядело — две с половиной тысячи вышли и столько же зашли. Что-то невероятное было: хохотали, смеялись... Все мои авторы пришли, которые туда уехали, понимающего народу много было. Мне хотелось, чтобы это такой взрывной был концерт, хотелось впечатление произвести — а какой артист этого не хочет?

— Вы этот фильм о родителях сегодня иногда пересматриваете?

— Пересматривать я его не могу — я его знаю. Вот недавно смотрела... Он большой, понимаешь? Здоровенная такая бобина — это же не как сегодня снималось...

— ...на цифру...

— Да, а на пленку, и теперь нужно это каким-то образом в сегодняшний формат перевести.

«Коккер-спаниель Петрик ухо мне оторвал — он же охотник...Дима, не отрывай мне, пожалуйста, уши, не набрасывайся...»

— У вас превосходная фигура, и, слышал, в свое время вы даже стать акробаткой хотели...

— Дим, я просто в эстрадно-цирковом училище училась. Что-то у меня такое в жизни очень смешное было, связанное с тем, что я цирковой быть хотела... А, ну да, у нас же цирк рядом был. Вот там, где на Красноармейской магазин (названия не помню, но там техника какая-то продается), цирк-шапито был, и мы туда бегали, потому что наша соседка там билетером работала. В этом цирке мы просто жили, и кого я только не видела — и Никулина, и Олега Попова, и Карандаша... Я до сих пор бегемота помню — его Манук звали, до сих пор эту программу забыть не могу. Ну, это все уже в моей жизни было, а давай я тебе вопрос задам: вот ты так хорошо выглядишь. У меня фигура хорошая, у тебя тоже хорошая — ты что делаешь?

— Насыщенной жизнью живу, осмысленной...

— Ну такое лицо, как яйцо, все подтянутое — ты очень ухожен.

— Подтяжки...

— Не смейся — я недавно за столом рядом с очень известным журналистом сидела, там какое-то вино наливали...

— Кстати, про наливали: предлагаю выпить за что, чтобы мы все хорошо выглядели!

— Ой, я сейчас не знаю, шо будет. Мы, дорогие читатели, хорошее шампанское пьем — Дима расщедрился, и мы «Вдову Клико» откупорили, да?

— Не отвлекайтесь: рядом журналист сидел, и что?

— Я расскажу. Мы же рекламу этому шампанскому не делаем, нет?

— Нет, оно в ней уже не нуждается...

— Журналиста, который мне и своей женщине наливал, я спросила: «А вы что, не пьете?». — «Не могу». — «Почему?». — «Я после мезотерапии». У меня совершенно непроизвольно рот открылся — я даже представить никогда не могла, что мужчины такими вещами занимаются, а потом меня просветили: да, и они это делают. У него такое лицо наливное было, что вот-вот сейчас лопнет. Ой, а с «Кликой» (на бокал показывает) у меня история была...

На концерте в Театре эстрады я монолог когда-то произносила, что если бы, мол, в руках у меня бокал шампанского «Вдова Клико» был, я бы за женщин его подняла. Я бы тогда перчатку нашим небожителям бросила, я вас, Михаил Сергеевич, и вас, Борис Николаевич, на дуэль вызвала бы за то, что ни разу в жизни женщиной себя не почувствовала. Ну что-то такое говорила — тогда это просто было! — пафосное, но очень злое, и вдруг мой концерт заканчивается, и какой-то человек бутылку «Вдовы Клико» на сцену приносит. Мы за кулисами — человек шесть нас было — ее, конечно, откупорили, по глотку выпили, и вот я с цветами домой прихожу, вещи свои ставлю, а у нас коккер-спаниель был, которого Патрик звали. Никто так моему приходу, как собака, не радовался, — прибегает он, тут же тапочки мне приносит... Я его потеребила, поблагодарить наклонилась, и вдруг собачий р-р-ряв услышала! За ухо схватилась — даже не поняла, что случилось, и вижу: на ковре какой-то кусочек лежит... Ну, подумала, может, сушка, а оказалось, Патрик ухо мне оторвал — он же охотник, и «Вдова Клико» инстинкты в нем пробудила...

Дима, не отрывай мне, пожалуйста, уши, не набрасывайся... Представляешь, что произошло?

— Кошмар! Крови, наверное, много было?

— Этого я даже не заметила — помню, что дико больно было и страшно думать, чего я лишилась: мне казалось, что у меня всего уха нет. Что со мной, я не понимала и стала кричать, но беззвучно: «Юра! Юра!» — потому что в такие моменты голос у человека пропадает. Мы в «неотложку» позвонили, нам сказали, что оторванную часть заморозить нужно и приехать. Мы в институт Склифосовского помчались — ночь, врачей совершенно нет. Потом выяснилось, что не только врачей, но и иголки, которой это зашить можно, — наш хирург по каким-то корпусам Склифосовского бегал, искал...

— Ужас!

— Слушай, вот таким способом эту мочку пришили, потом я на перевязки ходила, а через четыре или пять дней мне к Ельцину звание идти получать, представляешь? Я к своей подруге-портнихе Люде побежала, и она для меня шелковую красивую блузу с капюшоном сшила. В общем, в Кремль с этим перевязанным ухом пришла, а 12 апреля было — День космонавтики, награды космонавтам вручали, и я там единственной женщиной оказалась. Вечером в Киев звоню: «Мама, папа, телевизор включайте, в новостях покажут, как звание мне вручают». Родители включили, а потом мама звонит и недоумевает: «Шо такое? Я тебя не видела». — «Как не видела? Я рядом с Борисом Николаевичем сидела». — «Так то ты была? А я думала, Беназир Бхутто».

— Ну да, премьер-министр Пакистана в национальном платке-хиджабе ходила...

— Откуда мама это имя знала? А не узнала меня, потому что на мне капюшон был, так вот, я тебе сказать хочу: при том, что нитки не было, иголки не было, но были руки, они сделали так, что сегодня никто не замечает, что у меня мочка пришита. Ну и Патрика уже нет, он ухом моим подавился (смеется)...

«Проходя мимо Института Карпенко-Карого, я говорила: «Спасибі, що не взяли»

— Вы в Киевский институт театрального искусства поступали, но благополучно провалились...

— Этот Институт Карпенко-Карого и сейчас есть?

— Да-да....

— Ну, еще какое-то время назад, проходя мимо, я говорила: «Спасибі, що не взяли».

— Вас же со свистом прокатили, да? Слезы по этому поводу были?

— Ну, такое непонимание было, потому что на первом туре я так показалась, что студенты, в зале сидящие, аплодировали. У меня ощущение было, что все — это, безусловно, попадание, и тут какая-то женщина вышла, которая обычно экзамен ведет, и объявила: «Ті, чиї прізвища ви на дошці побачите, далі проходять». Все прізвища смотреть ринулись... «А ті, — она продолжила, — кого зараз перелічу, можуть документи одразу забрати...» — и первой меня назвала: шо до свидания! Моя Фаина Соломоновна к Олейнику побежала — был такой педагог, по-моему, он курс набирал. Она понимала, почему меня не взяли: это очевидно было...

— И вы понимали?

— Понимала, но верить мне не хотелось. Она-то меня к этому готовила, но я даже мысли не допускала, что так может быть: талант пробьется. У меня перед глазами пример Быстрицкой был...

— ...в Киеве театральный окончившей...

— Да, все-таки, но Олейник Фаине Соломоновне сказал: «Я вважаю, що її ніс дуже важко буде гримувати». Я ночь у зеркала стояла и...

— ...в свой нос вглядывались...

— ...и скотчем — нет, изоляционной лентой, скотча же не было! — этот нос сюда, на лоб, в разные стороны подтягивала. Как гримировать? Во что? Ну накладки же делают... Но сегодня я говорю: «Спасибі, що не взяли».

— Вы Киевскую эстрадно-цирковую студию окончили, со временем диплом ГИТИСа получили, а в 74-м году в Москву на Всесоюзный конкурс артистов эстрады приехали и вместе с Геннадием Хазановым блестяще его выиграли...

— Ты это мне или читателям рассказываешь?

— Читателям — вам просто напоминаю...

— (Смеется).

— После победы на таком конкурсе вы поняли, что серьезным человеком стали?

— Как это я могла понять? Когда в Киев позвонила и родителям сказала, что первое место получила, мама к папе побежала: «Ты говорил... Ты не хотел... Смотри — там же Утесов был»...

— ...и Райкин — председатель жюри...

— Да, и Утесов, и Райкин, на что папа проворчал: «Ну, она все-таки не Райкин». Конечно, не Райкин... Нет, я не считала, что всем все доказала, да и как артист про себя знать может, что Бога за бороду ухватил? Это каждодневная работа, вечные сомнения... Тот, кто в себе не сомневается, мне неинтересен, понимаешь — ну как можно настолько самоуверенным быть? Я каждую секунду сомневаюсь, и это не значит, что кому-то завидую, — просто всякий раз вопрос задаю: а почему? почему так, а не так?

Меня вот знают, но я не считаю, что успокоиться можно, руки сложить, и глупо, знаешь, когда говорят: «Давайте звания отменим — кому они нужны?». Мне рассказывали, как Марина Неелова отреагировала, когда ей должны были звание народной артистки присвоить и вдруг разговор возник: «Ну зачем это надо? — ни в одной стране мира званий нет»...

— ...что правда...

— На это она сказала: «Нет уж, нет уж — вначале дайте, а потом отнимайте», потому что это какое-то признание. Можно и без званий, конечно, но я очень серьезных артистов знаю, которые получить их хотят, поэтому... Я, кстати, ничего не сделала для того, чтобы заслуженной или народной стать, — клянусь, и даже не понимаю, как это произошло, — ни с кем не переспала...

— Вы с сожалением в этом признались?

— Ну, теперь уже да — кандидаты были... Ни с кем, в общем, не переспала, ни с кем не дружила так, чтобы где надо слово замолвили — для меня это загадка.

— А талант всегда прорастет, правда? Или все-таки нет?

— Ты вот на нескольких телеканалах каждый вечер — это ж тоже талант прорастает! — а я далеко не каждый, так кто из нас где растет и прорастает?

«Посмотрев на меня, Мария Миронова сказала: «Когда молодой дурак, это симпатично, но старый...»

— Еще по глотку шампанского предлагаю — за ваш талант...

— Хочу бокал поднять... Мы в кадре выпиваем — у вас можно?

— Можно...

— А у нас нет, наши депутаты слишком озабочены: сами квасят, а других оградить пытаются, но мы благородное пьем, не то что там... Будь здоров, пожалуйста, пусть процветает твоя программа, пускай тебе интересные собеседники встречаются. Кстати, это мы заканчиваем или в процессе?

— Нет, продолжаем...

— А-а-а, просто пьем...

— ...за то, что сегодня встретились. Итак, когда конкурс 74-го года отгремел...

— Ой, а что ты меня в прошлое все возвращаешь? — я уже ничего не помню, у женщин память короткая....

— Вас, тем не менее, заметили, и даже «железная леди» советской эстрады Мария Миронова к вам подошла. Что-то теплое она хоть сказала?

— Нет, очень сдержанно ко мне отнеслась, и не потому, что недоброжелательна была... Это актерское такое: молодая появилась, на которую успех свалился, — у меня же огромное количество концертов было, я сразу известной стала. Меня если не по имени и фамилии, то по коротенькому платьицу с беленьким воротничком запомнили, и это при том, что после конкурса в Киев на очень приличное время из-за Павла Александровича Захарова я уехала — моего партнера и учителя, можно сказать, уже на сцене. У нас с ним очень симпатичная пара была — наши взаимоотношения на конфликте поколений как раз строились: он пожилой человек, я молодая, он все время меня поучал, я огрызалась: «Да что вы знаете!». Публика это замечательно принимала, и, кстати, второй такой пары до сих пор нет, так вот, Пал Саныча, артиста Укрконцерта, надо было на пенсию проводить — ну как бы я взяла и бросила человека, которому до пенсии полгода осталось?

Несмотря на то что мне говорили: «Ты свой шанс потеряешь», «Ты не имеешь права из Москвы уезжать, тебя забудут», — я уехала, и приехала, когда действительно забыли. Пришлось напоминать, что я вот та девочка — помните на конкурсе? — с монологом: «Не пойдем сегодня на пляж». — «А-а-а, это вы...».

...Конечно, Мария Владимировна не в восторге была — она, во-первых, мне тут же о моем платье сказала, которое сразу хитом стало: так на сцену никто не одевался.

— Добрая женщина была...

— Талантливая, давай так говорить. Доброту и талант сочетать не обязательно, но она мамой великого артиста и женой потрясающего артиста была (никто даже представить себе не может, каким Александр Семенович Менакер был, — он так Чехова читал, так рассказы его исполнял: фантастически!). Миронова очень яркой и талантливой была, но к юной поросли скептически относилась — тут ничего не сделаешь... Ну как это осуждать можно? Думаешь, я к молодым снисходительна? Что ты, мало не покажется, и ведь действительно, никто тогда так не ходил. Это мода Твигги была, помнишь? Между прочим, мое коротенькое платьице с беленьким воротничком здесь, на Красноармейской, покупалось — был такой магазин «Звездочка», где модели молодых дизайнеров продавали.

— Вы тогда только звездочкой, не звездой еще были, поэтому...

— И магазин такой был — звездой он не стал, но это платье все запомнили. Оно у меня до сих пор есть, хотя Марии Владимировне не понравилось. Кстати, Борис Сергеевич Брунов мне после первого тура сказал: «Девочка, — он меня за щеку взял. — Девочка, руки выше не поднимай — дальше уже неприлично», потому что платьице слишком коротенькое было, а члены жюри снизу сидели. Я не знаю, куда Борис Сергеевич смотрел, но ножки у меня были хорошенькие.

При этом, замечу, я все равно к Мироновой домой приходила — Мария Владимировна даже моим режиссером хотела быть.

— Ух ты!

— Да, да! Накануне, помню, сольный концерт Андрея Миронова, Андрея Саныча, показали, и телефон у них звонил беспрерывно. Мария Владимировна отвечала: «Да что вы, ну какой он талантливый? Обычный... Ну хорошо, ну артист — да, но не надо его так...». Так поздравления принимать могла только она.

Я монолог Жванецкого ей принесла — это даже не монолог был, а какая-то такая воздушная, как это только Жванецкий может, миниатюра о женщинах. Она руками всплеснула: «Боже мой, мы когда-то за столом говорить об этом стеснялись»...

Понимаешь, другое время наступило, не других артистов — другого времени у хороших артистов не бывает, просто надо было что-то менять... Я как-то за кулисами с ней стояла, а на сцене Миров и Новицкий были — я же всю эту плеяду застала... Мне так ей лизнуть, так понравиться хотелось, так хотелось, чтобы она на меня внимание обратила... «Мария Владимировна, — воскликнула, — ну какой Миров органичный, какой замечательный!».

— Ой, они очень слабые были...

— На что она, посмотрев на меня, ответила: «Когда молодой дурак — это симпатично, но старый...».

— Потрясающе!

— А он действительно такого недотепу играл, но старый...

— Неинтересная пара была, и Шуров с Рыкуниным тоже никакой критики не выдерживали...

— Да что ты! Ну какой ты... Когда-то мне казалось, что это верх пошлости, а сейчас на Шурова смотришь, и внутри волна нежности поднимается. Так замечательно они работали, так трогательно эта пара сегодня звучит.

Миров — гениальный, потрясающий артист, а Новицкий резонером был, понимаешь? — но тоже замечательный, органики сумасшедшей.

А знаешь, как Мария Владимировна на сцену в Театре эстрады выходила? Темный костюм, белая блузка с воротничком, на груди кармашек, из которого платочек выглядывал, юбочка такая — коленки прикрыты и брошь. Я когда ее увидела, от восторга задохнулась: «А-а-а, Мария Владимировна, какая штучка!». Она: «Штучка? Это Фаберже!», а я впервые о нем слышала и быстро читать побежала, что это. Брошь ту я до сих пор вспоминаю!

(Продолжение в следующем номере)

Вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, также экс-депутат Госдумы России оперная певица Мария МАКСАКОВА: «Я буду лежать рядом с Денисом на Зверинецком кладбище в Киеве»

Вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, также экс-депутат Госдумы России оперная певица Мария МАКСАКОВА: «Я буду лежать рядом с Денисом на Зверинецком кладбище в Киеве» Экс-вице-премьер и экс-министр обороны Украины Александр КУЗЬМУК: «Ту-154 над Черным морем не был сбит украинской ракетой, а взорван изнутри. Причину нужно искать в пассажирах»

Экс-вице-премьер и экс-министр обороны Украины Александр КУЗЬМУК: «Ту-154 над Черным морем не был сбит украинской ракетой, а взорван изнутри. Причину нужно искать в пассажирах» Мать российского военного-контрактника Виктора АГЕЕВА Светлана Викторовна: «Я категорически опровергаю, что сын уехал воевать за длинным рублем, — у нас не было таких проблем, чтобы из-за денег на смерть идти»

Мать российского военного-контрактника Виктора АГЕЕВА Светлана Викторовна: «Я категорически опровергаю, что сын уехал воевать за длинным рублем, — у нас не было таких проблем, чтобы из-за денег на смерть идти» Клара НОВИКОВА: «Папа в мамину старшую сестру Маню влюблен был... С мамой тетя Маня его познакомила, и мне кажется, что с первого раза мама меня и понесла»

Клара НОВИКОВА: «Папа в мамину старшую сестру Маню влюблен был... С мамой тетя Маня его познакомила, и мне кажется, что с первого раза мама меня и понесла» Гость — это звучит гордо

Гость — это звучит гордо Дмитрий БЫКОВ: «Пушкин вертится в гробу, Сталин шепчет: «Я гребу», а полезно и приятно лишь галерному рабу»

Дмитрий БЫКОВ: «Пушкин вертится в гробу, Сталин шепчет: «Я гребу», а полезно и приятно лишь галерному рабу» Александр БУРДОНСКИЙ : «В книгах Дмитрия Гордона у каждого своя роль и своя правда, а кто убедительнее, кому поверить, а кому нет — читатель решает. Я сам читатель...»

Александр БУРДОНСКИЙ : «В книгах Дмитрия Гордона у каждого своя роль и своя правда, а кто убедительнее, кому поверить, а кому нет — читатель решает. Я сам читатель...» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги