Директор Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Владимира Преснякова и Филиппа Киркорова Олег НЕПОМНЯЩИЙ: «Мужики на Аллу все время смотрели — вот не оторвешь взгляд от безумных зеленых глаз, от конопушек, копны рыжих волос. Все натуральное, естественное, а сама хорошенькая, замечательно сложена, простенько так одета...»

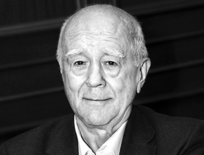

В шоу-бизнесе — и в постсоветском, и в мировом — существует неписаное правило: скажи, с кем ты работал, и я скажу, кто ты. Легендарному, прошедшему, что называется, Крым и Рим, администратору Олегу Непомнящему переживать на этот счет не приходится — в его послужном списке Алла Пугачева, София Ротару, Владимир Пресняков и Филипп Киркоров (плюс Юрий Никулин, чей цирк Непомнящий возил на гастроли). Будучи директором таких звезд, он и сам выбился в звезды. Олег Наумович утверждал, что еще ни к одному заказчику наниматься не приходил — человека, чье имя стало брендом, нужные люди искали и приглашали сами...

О Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой Непомнящий может говорить часами, если не сутками, и действительно есть о чем — бок о бок они провели долгих 15 лет, а знакомы 43 (!) года. Когда Олегу (тогда еще не Наумовичу) случайно дали телефон перспективной студентки дирижерско-хорового отделения Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, чтобы взял ее на гастроли вместе со своими подопечными — будущими циркачами, он назначил девушке встречу в фойе Всесоюзного эстрадно-циркового училища, где преподавал. Алла пришла заранее: ей очень нужна была подработка...

«Это было в час дня, — вспоминает Непомнящий, — я опоздал всего лишь на пять минут и в дверях столкнулся со своим студентом литовцем Миколасом Орбакасом, который тоже опаздывал, но непосредственно на мой урок, поэтому изо всех сил старался меня обогнать. Симпатичная рыжая девушка, поджидавшая в фойе (это и была Пугачева), как-то пристально, со значением посмотрела на парня, а годы спустя я узнал, почему: накануне нашего знакомства поэтесса Карина Филиппова, цыганка, предложила ей погадать и предсказала, что первый мужчина, которого Алла встретит в казенном доме, — ее судьба... Мы взяли Пугачеву на летние гастроли, она замечательно играла на рояле и превосходно пела, объездила со мной и ребятами все города и веси, а вскоре вышла за Миколаса замуж. Не знаю, гадание тому причиной или простое самовнушение, но предсказание цыганки сбылось».

То, что Пугачева — неординарная артистка, у которой есть будущее, Олег Наумович знал всегда, поэтому позвал будущую звезду в ансамбль «Москвичи» даже несмотря на то, что она, обвешанная пеленками-распашонками, сидела дома с грудным ребенком. «Ну, буду я петь, а кто за дочкой присмотрит? Ты, что ли?» — в сердцах бросила Непомнящему Алла и в ответ услышала: «Да хоть бы и я».

Усатого няня, однако, из концертного директора не получилось, поэтому пришлось звать на подмогу Аллину маму Зинаиду Николаевну: у Олега маленькая Кристина плакала, рвалась из рук и отказывалась брать пустышку. «Перепеленай ее! — кричала из-за рояля Алла. — Разве не видишь: она описалась», а у меня уже руки дрожали, — смеется Олег Наумович. — Памперсов тогда еще не было, и со стиркой и сушкой пеленок нам приходилось туго, но ничего, выстояли: вон какая красавица выросла!».

Хвалить тех, с кем работал и дружил, — в его характере: все они — «красавцы» и «красавицы», «умницы» и «настоящие творческие личности», которыми Бог, как считает Непомнящий, его наградил, даже если общаться с ними было непросто.

В памяти у администратора, жизнь которого была неразрывно связана с жизнью звезд, чей комфорт и успех он обеспечивал, запечатлелись, конечно же, и моменты, когда, чтобы сдержаться и не послать все к черту, приходилось про себя повторять: «Однажды наступит завтра...». Видимо, поэтому свою автобиографическую книгу, вышедшую в 2000-м и имевшую в России бешеный успех, он так и назвал, а кому же неинтересно, действительно ли у Пугачевой был роман с Кузьминым, сенсационный брак Аллы Борисовны с Филиппом Киркоровым — затянувшийся пиар или следствие большой любви, ну и, наконец, на самом ли деле между двумя примами — российской Пугачевой и украино-молдавской Ротару — существует давняя вражда?

Талантливый человек талантлив во всем, и оторваться от мемуаров Олега Наумовича невозможно. На одной странице он покупает Софии Ротару обновку — ситцевый халатик за 12 рублей в универмаге, на другой они вместе ломают голову, как спрятать от ее мужа другую незапланированную покупку — колечко за 437 рэ, а на третьей администратор видит, как за его звездой начинает трепетно ухаживать некто Тайванчик — приносит фрукты и лекарство от кашля... В общем, несмотря на фамилию, Непомнящий помнит все и про всех.

В том числе о себе — простом пареньке из крымского поселка Хлебное, который рванул в один прекрасный день в Москву и без блата и денег доказал, что многое может. В Америке (да и в Канаде, где живут дочь Олега Наумовича Анна и ее семья) таких называют self-made man — человек, сделавший себя самостоятельно, в наших широтах — пока по-разному, но то, что Непомнящего регулярно зовут читать лекции в московских вузах, выпускающих кадры для шоу-бизнеса, кое-что значит: тем, кто еще не реализовался, но очень этого хочет, знать мнение аса полезно.

Счастливый отец двоих детей и дедушка шестерых внуков, мой собеседник жалеет лишь об одном — не раскрыл свой актерский потенциал до конца, хотя сыгранные им гламурный продюсер в «Попсе» и колоритный авантюрист Семен Керзон в сериале «Граница. Таежный роман» зрителю запомнились. Очень уж жизненно было исполнено — с пониманием, так сказать, сути...

«Отца, председателя первого в СССР колхоза, убрали чекисты — по распоряжению вышестоящих товарищей»

— Добрый вечер, Олег Наумович, я рад приветствовать вас, выдающегося советского и российского администратора, бывшего директора мегазвезд, но начать разговор хотел бы не с этого, а с того, что отец ваш, насколько известно, был председателем первого в Советском Союзе колхоза и кавалером ордена Ленина...

— К сожалению, обо всем этом знаю лишь понаслышке, потому что родился через два месяца после того, как его убили. Люди отца любили и хоронили с огромными почестями — все предприятия прекратили работу на пять минут, раздались заводские гудки...

— Кто же лишил его жизни?

— Ну, вы же в курсе, что тогда в России творилось: убрали его чекисты — по распоряжению вышестоящих товарищей. Это был ноябрь 38-го года, а 4 января 39-го я родился.

Из книги Олега Непомнящего «Однажды наступит завтра».

«Отец был, несомненно, талантливым организатором и сделал по тем временам неплохую карьеру: не считая того, что председатель колхоза по деревенским меркам — большой человек, он был первым, кого наградили орденом Ленина. Вручал орден сам «Всероссийский староста» товарищ Калинин, а 18 ноября 1938 года отца назначили на новую должность — предисполкома. Эту же дату можно считать началом моей личной судьбы: тень этого дня падает на всю мою жизнь — с младенчества и до старости.

Не думаю, чтобы я мог слышать эту историю многократно, — скорее всего, собрал ее по крупицам из осторожных рассказов мамы и сестер, и мне до сих пор кажется, что всей правды не знаю. Достоверно представляю себе и узкую сельскую дорогу с глубокими канавами по обеим сторонам, и виноградники вдоль нее, и смутные силуэты деревянных столбов в начале каждого ряда лоз. Поздняя ночь, вокруг ни души, одинокая линейка — легкая подвода, с запряженной в нее лошадью, и в линейке счастливый человек — мой отец. Он спешит домой, он везет хорошую новость: сегодня получил назначение на должность председателя исполкома...

Мне кажется, что через толщу десятилетий и километров я различаю нарастающий шум мотора. За отцовской спиной возникает полуторка с потушенными фарами без опознавательных знаков — отец уступает дорогу, сворачивает в кювет, но машина устремляется за ним. Почуяв недоброе, он нахлестывает лошадь, пытается уйти от преследования, сворачивает к виноградникам, однако его линейка застревает между двумя столбами: грузовик утюжит повозку и пассажира, и через минуту все кончено — машина растворяется во мгле.

Не представляю, как он добрался домой, — как-то добрался и прожил еще два дня. Позже маме говорили, что он мог бы выжить: у него оторвалась одна почка, добросовестный врач должен был сделать операцию. Мне до сих пор горько сознавать, что отцу не дали последнего, пусть небольшого, шанса. По слухам, у врачей была четкая директива — не спасать, точнее — позволить умереть, а еще точнее — убить.

Сегодня мне некому задать вопрос: «За что?». За ответом обращаюсь к своему опыту и понимаю, что отца убрали (это подлое слово, трусливый синоним смерти, само подвернулось под руку — я тоже дитя той затравленной, запуганной до беспамятства страны), устранили за то, что был слишком популярен, посмел быть первым не только по чину, но и по призванию: так же, как четырьмя годами раньше уничтожили «любимого вождя ленинградцев» Кирова. Мне есть чем доказать свою правоту: по рассказам матери, подтвержденным позже совершенно посторонними людьми, отцу устроили пышные похороны. На пять минут по всему Крыму остановилась работа, гудели машины, был многолюдный траурный митинг с венками, лентами и высокопарными речами. Дешево человеческая жизнь ценилась, а смерть была удобным способом разогреть остывающее варево лозунгов и воззваний построенной на костях идеологии.

Мама осталась вдовой, а я появился на свет через два месяца после смерти отца. Как положено по караимским законам (отец был караимом), я получил при рождении два имени: одно — отцовское, Наум, значилось в документах, но никогда не произносилось, другое — Мусик (уменьшительное от Муслим) — стало моим повседневным. Караимы — сложная смесь древних кровей: еврейской и татарской, есть в караимской родословной и примесь казацкой крови. Караимские обычаи несут в себе глубокий смысл: двойное имя посмертного сына — символ двойной ответственности и особой роли в семье. Я принял роль и ответственность единственного мужчины, не задумываясь, как только подрос, и не расставался с ней никогда».

«Гришка, гад, гони гребенку — гниды голову грызут!»

— Безотцовщина сильно на вас повлияла?

— Нет, потому что мама настолько была боевита (ее сила воли, харизма передались и мне). Как мне рассказывали, папа был очень спокойным, рассудительным и интеллигентным (особенно для деревни) человеком, а мама — напротив: бескомпромиссная, напористая, жесткая такая колхозница. «Я в колхозе боевая, боевая-смелая, ловко я плясать умею и в работе первая» — это про нее.

Раннее детство мое совпало с началом войны, и нас сразу эвакуировали — к моей сестре, которая была замужем за военным прокурором Закавказского военного округа, в Ленинакан, поэтому снова-таки отсутствия мужской руки я не почувствовал. Ее муж был очень строгим...

— Ну еще бы — военный прокурор!..

— ...да в то время! Была напряженка: война, перебежчики в сторону Турции — их ловили и без суда и следствия расстреливали. Сам он, конечно, этим не занимался, а выносил приговоры, и однажды... За кого-то, короче, он заступился, дескать, применить высшую меру нельзя, поскольку парень несовершеннолетний и был зависим от дяди, который хотел перейти границу и изменить таким образом родине...

— ...социалистической...

— ...ну да... Мальчика, в общем, освободили, а его мать, армянка, думала, что прокурор это сделал, потому что накануне она принесла мне пакет. В нем были деньги, — уйма! — и когда моя сестра его развернула... Естественно, никто нам не разрешал у чужих людей что-либо брать, но я взял, я ребенок, и вот когда из пакета посыпались эти безумные деньги, конечно, она позвонила мужу. Он пришел, тут же с ужасом все собрал, расспросил меня, все понял, и деньги были возвращены.

— Вы окончили Московский институт нефтяной и газовой промышленности имени Губкина...

— ...да...

— ...а при чем тут эстрада?

— Об этом достаточно часто спрашивают — при чем, и у меня есть ответ. Родился я, как уже сказал, в деревне, и когда мы вернулись из эвакуации, был...

— ...первым там парнем...

— ...точно, а в деревне — 15 дворов. Ну что — чуб, картуз, сапоги, украинский гопак...

— Даже так?

— «Гэ», «разгавор», но когда отучился год в институте, изъясняться старался с московским акцентом, чтобы деревенские поняли, кто идет. Всех поправлял: «Ну что же вы гэкаете? В Ленинграде, на горе, говорят на букву «г»: «Гришка, гад, гони гребенку — гниды голову грызут!» — и все рты раскрывали...

— «Выбился хлопец в люди!»...

— А то! Губкинский институт был замечательным не только потому, что его окончили Вяхирев, Лужков и иже с ними (это было раньше, они немножко постарше, а мне, когда туда поступил, было 16) — там была развита художественная самодеятельность. То, что сегодня «Фабриками звезд» называют, те проекты (подчеркиваю — проекты), которые крутят на телевидении, тоже ведь самодеятельность...

— Проекты есть, только артистов не видно...

— Ну а тогда сложно было даже в Симферополь пробиться, как я пробивался, чтобы по радио пропеть, кашлянув перед записью (кашляет): «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет...». Понимаете, чтобы в Симферополе эту звезду достать с неба, нужно было пройти столько конкурсов, а потом — в Москве...

— ...без блата, без денег...

— Конечно, причем телевидения не было. Миша Злотников в результате (наш, губкинский) телережиссером стал (я не знаю, где он сейчас — прошло столько лет), Валя Дугина в Театр Ленинского комсомола попала. Многие будущие танцоры, певцы у нас учились, а чем еще институт был хорош... В МГУ и губкинском проводили вечера танцев: вся Москва, когда было холодно, съезжалась в МГУ...

— ...на Ленинские горы...

— ...и в наш институт, который на Ленинском проспекте находился (он и сейчас там). Было два таких места...

— ...центра...

— ...художественной самодеятельности, и вот я затанцевал, а на втором курсе, в 57-м, занял второе место среди молодежи и студентов после Чарльза Феликсдаля по рок-н-роллу.

— На Международном фестивале в Москве?

— Да, мне тогда было 17 лет, а проходил конкурс в Театре эстрады, плюс в парке Горького мы выступали в цыганском ансамбле. Ну а в 64-м году в Москве впервые прозвучало слово «пантомима»— никто не знал, что это. Сценическое движение, помню, в Институте кинематографии уже преподавали...

— ...и тут Марсель Марсо...

— Вот как только он на гастроли приехал, начался бум, и в ЦДРИ открыли студию пантомимы — Марсо ее, собственно, и открывал...

— «И сам Марсель Марсо...»!

— Ну да. Туда я попал и там начал учиться, а поскольку, как уже говорил, был очень похож на свою маму, боевую звеньевую, пошел по ее пути и стал администрировать пантомиму (я ведь уже профессиональный мим, так как же могу все это в себе таить?). Рвался, короче, и вырвался преподавать в единственном тогда профессиональном училище циркового и эстрадного искусства на кафедре музыкальной эксцентрики.

«Поначалу я был очень скромным, застенчивым»

— Сколько вам лет-то тогда было?

— Ну, раз это 68-й год был — 29.

— Девушки, небось, вокруг так и вились...

— Да, хотя поначалу я был очень скромным, застенчивым...

Из книги Олега Непомнящего «Однажды наступит завтра».

«Едва мы остались вдвоем, Мила спросила: «Куда ты сейчас?». — «На Ленинский, в общагу». — «Это же далеко. Как доберешься? — поздно уже». — «Пешком». — «Понятно, — задумчиво протянула Мила, про себя, видимо, что-то решая. — Послушай, если хочешь, мы можем пойти к моей бабушке — она тут недалеко живет, на Смоленской».

Хотел ли я?!! Если бы она сказала, что нужно идти за ней на край света, в тюрьму или геенну огненную, я не задумался бы ни на секунду. Шли пешком, у меня, наконец, прорезался дар речи, и мы болтали обо всем на свете. Выяснилось, что Мила — манекенщица, работает в ГУМе, что ее бабушка не любит «всех, кто не еврей», но, скорее всего, уже спит, к тому же у Милы есть свой ключ от ее квартиры. Безумная надежда закралась тотчас в мою душу: неужели Мила полюбила меня так же, как я полюбил ее, — с первого взгляда?

Наконец, мы добрались до бабушкиного дома — Мила открыла дверь, стараясь не шуметь, но бабушка, к сожалению, не спала.

«Мила, это ты?» — бабушка говорила с еврейским акцентом и особой, присущей только еврейским бабушкам, интонацией. — «Здравствуй, бабушка, я не одна». — «Кто же это с тобой?». — «Мой приятель, студент». — «И он учится в том институте, куда ты ходишь на танцы и где эти сволочи к тебе пристают?». — «Нет, бабушка, что ты...». — «Послушай, Мила, я не могу пустить его в дом, если он из тех, кто к тебе пристает!». — «Бабушка, он совсем ко мне не пристает». — «Впрочем, он хорошенький, но, Мила, он же не еврей!».

Мне стало смешно, что при мне разговаривают, будто бы меня нет, или я сплю, и, памятуя, что говорила мне Мила, ответил на вопрос сам: «Нет, я еврей». — «Какой ты еврей?! Халоймэс! Откуда ты приехал?». — «Из Крыма». — «Таки ты не еврей, ты — караим». — «Да, караим, но это почти одно и то же».

Нет, бабушку, доверявшую евреям, только евреям и никому, кроме евреев, караим никак не устраивал. Она строго посмотрела на Милу: «Послушай, он даже не еврей! Я не могу пустить его в дом так поздно!». — «Бабушка, ему далеко добираться, и у него нет на дорогу денег. Не можем же мы его выгнать ночью на улицу, к тому же общежитие уже наверняка закрыли, до утра ему некуда деться».

Бабушка повздыхала, но смягчилась и, в конце концов, пригласила меня войти. «Что ж, заходи, холомей. Кушать хочешь?». — «Очень», — с уверенностью ответил я. «Да, но у нас только еврейская еда — ты любишь еврейскую еду, знаешь ее?». — «Я ем только еврейскую еду», — соврал я, чтобы ей понравиться. «А что любишь больше всего?». — «Цимис», — назвал я единственное блюдо, которое знал. «О-о-о, ты таки еврей. И что же такое, по-твоему, цимис?». — «По-моему, это свинина с черносливом...».

Услышав о свинине, бабушка покраснела и закричала, обращаясь к Миле, которая слушала наш диалог, молча и улыбаясь: «Что этот холомей делает в нашем доме, если он даже не знает, что евреи не едят свинину?! Чем я его стану кормить? Может, ты знаешь мацу?».

По-видимому, я начал все-таки бабушке нравиться, и она хотела найти хоть какие-то аргументы в мою пользу — передо мной появилась тарелка с прозрачным бульоном и тонкие сухие хлебцы, которые я попытался есть, как обычно едят хлеб. Бабушка вновь пришла в отчаянье: «Боже мой, он не знает, как таки это едят люди. Мальчик, покроши мацу в бульон и уже ешь!» — и начала по-еврейски просить Бога, чтобы он простил ее за то, что она разрешила такому грешнику войти в свой дом.

Я начал есть, стараясь выглядеть прилично, но меня, по-видимому, выдавало выражение счастья и довольства, проступившее на лице. Бабушка внимательно на меня смотрела: «Мила, этого ребенка не кормили неделю, он меня разорит» — и вышла на кухню.

Вернулась она с двумя тарелками: на одной была куриная шейка, фаршированная мукой и шкварками, а на другой — кусок курицы с черносливом. Разумеется, я все это подмел и поблагодарил бабушку. «Что, холомей, наелся? Если нет, утром наешься обязательно», — сказала она, опережая мой ответ.

Было уже очень поздно, от еды меня разморило, и глаза начали слипаться, однако оказалось, что отход ко сну тоже не самое простое дело, во всяком случае, в этом доме. Мила продолжала молчать и улыбаться, отделываясь односложными «да» и «нет». Сидела, сложив руки на коленях, и, глядя на нее, я испытывал чувство пронзительной нежности, и тень печали касалась моей души своим темным крылом: она была совсем рядом и, в то же время, где-то далеко. Молчаливая женщина-тайна, наваждение, которое будет преследовать меня многие годы, — впрочем, бабушка могла говорить и за двоих, и за троих.

«Мила, раз у нас гость, мы должны хорошо подумать, где его положить. В моей комнате он спать не может, с тобой я тоже его не оставлю: ведь он начнет к тебе приставать — и не говори мне, я знаю лучше. Мы дадим ему кресло у входа и не станем его обижать: я поставлю ему на столик горячий чай с пряностями, а если он не станет к тебе приставать, утром получит настоящий еврейский завтрак». Возможно, я пренебрег бы любым завтраком, в том числе и еврейским, но усталость и сытость сделали свое дело: выпив стакан чаю, я крепко уснул, сидя в кресле. Проснулся оттого, что мне было невыносимо жарко, — разделся и, успев подумать, что все равно все спят и им должно быть безразлично, насколько я одет, уснул снова.

Утром меня разбудил солнечный луч, светивший мне прямо в лицо, — я машинально поднялся с кресла, сделал несколько шагов и увидел спящую Милу. Из окна бил нестерпимо яркий свет, в его сплошном потоке плясали пылинки, и казалось, что вокруг ее головы сияет нимб. Волосы, разметавшиеся на подушке, отливали золотом, во сне она улыбалась, а под простыней, натянутой почти до подбородка, угадывался силуэт ее тела. Не ощущая своей наготы, я стоял рядом с ней и тоже улыбался, а когда она открыла глаза, вдруг увидел, что они необычайного, редчайшего, фиалкового цвета. Она была похожа на Элизабет Тейлор, и на какой-то миг все показалось нереальным, невозможным, захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон.

Мила смотрела своими необыкновенными глазами так, как не смотрела на меня ни одна женщина — в этом взгляде не было ни удивления, ни мечущегося испуга, ни вожделения. Среди тысяч и тысяч слов и оттенков я не могу подобрать подходящего слова: она смотрела на меня восхищенно? приветливо? умиротворенно? Нет, все не то, все неточно: в этом взгляде были и нежность, и радость, и лукавство... Не удержавшись, я поцеловал ее в розовую, теплую со сна щеку, после чего, испугавшись собственной смелости, быстро выпрямился, а она протянула руку и благодарным, ободряющим жестом коснулась моего бедра. В ту же секунду я увидел всю картину в огромном старинном, висящем на стене, зеркале — увидел себя, будто со стороны, будто бы ее глазами: стройный, ладный, с длинными мышцами и мужественным разворотом плеч, смуглая кожа, своевольная шевелюра и вдохновенное лицо. Одним взглядом, единственным жестом она сумела подарить мне меня, и это гораздо больше, чем подарить весь мир, ведь тому, кто живет в разладе с самим собой, мир не нужен.

Мне казалось, что я очень долго смотрел в зеркало, но это было только мгновенье. «Сейчас проснется бабушка, уходи скорее!», но бабушка не только проснулась — она уже стояла в коридоре и смотрела на меня с нескрываемым презрением. Я немедленно вспомнил, что меня защищает только узкая полоска плавок, и мне страстно захотелось одеться, но жестокая бабушка схватила меня за локоть и втащила обратно в комнату. «Он к тебе приставал!» — безапелляционно заявила она. Мила, успевшая накинуть халатик, сидела на постели и смеялась: «Нет, бабушка, не приставал — он пришел пожелать мне доброго утра». — «По-твоему, он выбрал для этого самый приличный вид?».

Мое смущение куда-то испарилось, я вновь чувствовал себя невидимкой и поэтому попробовал оправдаться: «Я просто не подумал...». — «Мила, ты слышишь это — он не подумал надеть штаны! Разве еврейские мальчики не делают этого перед тем, как идут говорить доброе утро?». Мила смеялась до слез. «Бабушка он всю ночь спал в кресле, честное слово». — «А то ты думаешь, я не проверяла, что он там себе делает? Но теперь же он не спит!». — «Так ведь утро, бабушка...». Я не выдержал и прыснул, за что был немедленно наказан. «Что ты еще голый стоишь перед старой женщиной? Почему ты уже не прыгнул в окно от такого позора?».

Я не стал прыгать в окно, а предпочел все же одеться и умыться. Бабушка позвала нас завтракать, и на пороге кухни я просто остолбенел. Стол был уставлен невиданными яствами: на овальном фарфоровом блюде, в окружении зелени, лежала, немного изогнув хвост, щука (меня поразило, что она совершенно целая), стояли салатницы и тарелки с едой, которая соблазнительно выглядела и благоухала, но я с трепетом ожидал, что сейчас опять начнется экзамен, что да как называется, и был совершенно растерян.

На кухню заглянула Мила и попрощалась, сказав, что очень торопится и завтракать ей некогда, — она лукаво улыбнулась мне и исчезла.

Я еще не знал, что мне предстоит привыкнуть к ее внезапным появлениям и столь же неожиданным уходам, привыкнуть к чувству, что каждая встреча может оказаться последней, что я научусь подчиняться ритму ее жизни и не задавать вопросов.

Бабушка недовольно нахмурилась, но ничего по поводу исчезновения Милы не сказала. Думаю, что на моем лице отразились все оттенки растерянности и смущения, поэтому она стала накладывать мне на тарелку еду. «Кушай, мальчик, — если бы ты был евреем, ел бы так каждую субботу. Не каждый день: каждый день мы не можем себе этого позволить... Вот это цимис, нравится?». Могло ли это не нравиться?! «А вот это? Ты знаешь, что это такое?» — указала она на щуку. Чтобы не опростоволоситься, я осторожно ответил: «Рыба». — «Нет, мальчик, это фаршированная рыба!». — «С мясом?» — спросил я радостно, думая, что смогу поддержать разговор.

Бабушка посмотрела на меня с сочувствием, как на слабоумного. «Холомей, как рыба может быть фарширована мясом! Рыбу фаршируют ее собственным фаршем и никаким другим!». — «Не понимаю, — признался я, — как же это делают?». — «А зохн вэй, я фарширую рыбу уже столько лет, сколько ты еще не жил, так зачем тебе теперь это знать?», однако природное любопытство не покидало меня. Я внимательно пережевывал, боясь подавиться рыбной костью, но мои старания были тщетны: мне не попадалось ни единой косточки. Заметив мою сосредоточенность, бабушка рассмеялась: «Мальчик, ты можешь жевать это смело — все лишнее я вынимала оттуда неделю».

Я живо себе это представил и тоже рассмеялся. Потом мы вместе убирали со стола, и где-то между ее добродушным ворчанием и бесконечным разочарованием по поводу того, что я не еврей, выяснили, что у меня никогда не было бабушки. На это она ничего не ответила, но с той минуты мы подружились, и я много раз приходил к ней в гости даже без Милы — помогал по дому, выносил мусор, бегал по магазинам. Так, в одну из наших встреч, бабушка вполне серьезно сказала мне: «На самом деле, мальчик, все люди евреи, только не каждый об этом знает. Ты тоже хороший человек, я поняла это сразу». В тот день я был счастлив: пожалуй, это была самая приятная похвала за всю мою жизнь, которая позволяла надеяться, что бабушка благословит нашу с Милой любовь, а я к тому времени уже понимал, что для Милы это очень важно.

Даже после того, как мы с ней довольно долго встречались, она оставалась для меня женщиной-загадкой: после близости с ней не возникало чувства надежности и легкости общения, я чувствовал, что она любит меня, но никогда Мила не говорила этого откровенно. У нас не возникло круга общих знакомых, она не стремилась, а вернее, не хотела, войти в мою компанию и не вводила в свой круг меня. Наши встречи происходили как бы в параллельном мире, где не было места никому, кроме нас двоих, и каждый раз, когда мы прощались, было ощущение, что я возвращаюсь со своей обетованной земли в постылую реальность. В обыденной жизни нас связывало слишком немногое — Мила не сообщила мне ни номера телефона, ни домашнего адреса. Каждый раз она уходила от меня в никуда — у меня не было ни единой возможности связаться с ней по собственному почину.

Со временем мы стали видеться с Милой реже, и мне начинало казаться, что теряю ее. От отчаяния люди совершают порой самые безумные поступки, и я исключением из этого правила не был: правдами и неправдами узнал ее адрес и однажды вечером приехал к ней домой.

Дверь открыла ее мать, и на мой вопрос, как мне найти Милу, она начала плакать, умоляла меня больше не появляться и оставить Милу в покое. «Ты видишь, как мы бедны? Мила молода, красива — ей нужна другая жизнь, а ты ничего не сможешь ей дать. Ты никто, у тебя ничего нет. Мила должна выйти замуж за другого человека, не ломай ей жизнь».

Как-то раз, в разгар моих самоистязаний, меня вызвали в деканат.

По дороге я пытался сообразить, какие грехи перед «альма матер» отягощают меня и как следует мне выкручиваться, однако, к моему удивлению, в деканате меня ждали двое совершенно незнакомых молодых людей в штатском, но с военной выправкой и командными интонациями в голосе — в том, как вальяжно и самоуверенно они себя вели, было что-то пугающее.

«Непомнящий Наум Наумович?». — «Да». — «Знаешь Милу Кругляк?». — «Знаю». — «Как и где познакомился?». — «Случайно, на улице». — «На какой улице?». — «На Горького». — «Понятно. Фарцуешь?». Я сделал непонимающее лицо, и это их разозлило. «Ладно, не прикидывайся. Шмотки перекупаешь?». — «Нет». — «А откуда рубашка?». — «Это подарок». — «Кто подарил?». — «Феликсдаль, танцовщик из Амстердама». — «Так и подарил? За что?». — «Мы на фестивале познакомились, на конкурсе, дружили...». — «Значит, дружили... Встречались, переписывались?». — «Нет. Больше нет». — «Штаны тоже он подарил?». — «Нет, штаны из комиссионки».

К этому моменту я был уверен, что вопросы они задают только для того, чтобы сбить меня с толку, и мои ответы совсем их не интересуют. Все было похоже на сумасшедшую партию в шахматы, в которой главное — быстрее сделать ход, чтобы уложиться в отпущенное время. «Что ты знаешь о Дадаши Отака?». Имя члена кабинета японского премьера Кисеи прозвучало диковинным щебетом. «Ничего не знаю». — «Разве Кругляк не рассказывала тебе, что она с ним встречается?». — «Нет».

Внезапная догадка озарила меня: Мила из бедной семьи, но всегда хорошо одета, показы мод бывают редко, но она часто занята... Ответы на свои вопросы я слышал уже словно издалека, слова «агентесса КГБ» и «любовница резидента» отскакивали от моего сознания. Так вот почему Мила все это время от меня скрывалась!

«Гражданка Кругляк на серьезной работе, ты должен это понимать. Хочешь жить спокойно — не лезь. Имей в виду, Кругляк сама все о тебе рассказывает, а если заметишь что-нибудь важное сам — звони». Мне протянули лист бумаги с телефонным номером и почти одновременно подсунули типовой бланк подписки о неразглашении, где галочкой было отмечено место для подписи. Я машинально расписался и вышел, не прощаясь, — в дверях, камнем, брошенным в спину, меня настигла фраза: «Вот дура, связалась с таким недоумком!».

«Кристина мне говорит: «Олег Наумович, что вы льстите? Ну посмотрите на мои бедра — они же литовские!»

— В том же 68-м вы впервые Аллу Пугачеву увидели — при каких обстоятельствах, помните?

— Был конец апреля, и все студенты готовились к лету — чтобы какие-то копейки заработать и свое цирковое искусство (музыкальной эксцентрики, клоунады) продемонстрировать на полях страны. Выбирались туда Школа-студия МХАТ, другие вузы и училища — у каждого был свой...

— ...район...

— ...или область, и мы ехали с такими, будем говорить, гастролями. Нам, правда, нужен был аккомпаниатор: наша, профессиональная, из училища, ушла в декрет, и мне посоветовали взять на ее место девочку по имени Алла Пугачева. Я ее разыскал и пригласил...

— ...в качестве аккомпаниатора?

— Да, но оказалось, она еще и поет.

— Как интересно!

— Да, в училище она нам аккомпанировала, а потом, на гастролях, пела. Полуторка, помню, прямо в стан подъезжала, раскрывались борта, там пианино стояло, она за него садилась, играла, пела, и очень хорошо ее принимали.

— Что пела?

— «Как в саду, да во березовом», «Робот» — ну и остальное в таком духе.

— Чем-то она притягивала?

— Очень — ну вот не оторвешь от нее взгляд — от безумных зеленых глаз, от (это же апрель)...

— ...веснушек?..

— ...да, конопушек, копны рыжих волос. Все натуральное, естественное, а сама хорошенькая, замечательно сложена, простенько так одета...

— Сексуальная?

— Что-то такое в ней было, но, понимаете...

— ...неброское, да?

— Когда сегодня вы спрашиваете, сексуальна ли она была, я сразу представляю всех этих так называемых звезд с сиськами и другими, выставленными напоказ, местами, но такого тогда не было. По-другому воспринимался ее взгляд, внешний облик, однако оторваться было нельзя — мужики на нее все время смотрели!

— Вам было понятно тогда, что у нее отличные перспективы?

— Об этом не думал, но то, что она не такая, как все, было видно сразу — и мне, и остальным. Мой декан, во всяком случае, моментально разглядел в ней необыкновенное чудо.

— Это правда, что именно вы познакомили Аллу с Миколасом Орбакасом?

— Нет, просто он на моем курсе учился.

— Вы, получается, были его преподавателем?

— Да. Они познакомились, на гастролях встречались, а потом поженились, и родилась Кристина...

— ...которая росла на ваших глазах. Талантливая была девочка?

— Очень!

— Талантливее мамы?

— Ну, так я бы вопрос не ставил, но Кристина — великолепная актриса, изумительный человек, к тому же она красивая.

— Светится, правда?

— Светится, и если сегодня поставить ее с рядом молодых — неважно, откуда они пришли, с «Фабрики звезд»...

— ...с завода...

— ...да, или откуда-то еще, она сразу бы выделилась: вот, ты выйди вперед, а все остальные назад. Она фантастическая, и что подкупает меня в ней до сих пор, так это настоящая женственность.

— Европейская какая-то...

— Приходится слышать порой: «Вот, мужики какие-то немощные пошли...». Чепуха это, болтовня, не может мужик устоять перед необыкновенной женственной девушкой, не бывает такого! Она необыкновенная — тот самый случай, Кристина даже в разговоре заставляет обратить на себя внимание, но не агрессивно, а как женщина. Она не говорит: «Вот у меня это (показывает на грудь), вот губы надутые...» — там другое.

Как-то хвалю ее: «Кристина, ты так похудела, у тебя ноги стали еще красивее», а она: «Олег Наумович, что вы льстите? Ну посмотрите на мои бедра — они же литовские!». Я опять за свое: «Кристина, я ничего этого не вижу — у тебя потрясающие ноги: неважно, литовские или какие-то другие, но они красивые. У женщины так и должно быть — чтобы здесь все было в порядке, а дальше шли ноги».

Если же о ее актерских данных вести речь, то достаточно «Чучела».

— Прекрасно сыграла!

— Не то слово!

(Продолжение в следующем номере)

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Лукашенко — политическое животное, которое на уровне инстинктов чувствует, куда ветер дует. Он сильнее нас, сильнее оппозиции оказался, поскольку с народом на одном языке говорит, а мы — инопланетяне, которых на Землю с монологами о свободе запустили»

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Лукашенко — политическое животное, которое на уровне инстинктов чувствует, куда ветер дует. Он сильнее нас, сильнее оппозиции оказался, поскольку с народом на одном языке говорит, а мы — инопланетяне, которых на Землю с монологами о свободе запустили» Надежда САВЧЕНКО: «От любви до ненависти один шаг, и еще в первый после освобождения день я сказала: «Сегодня вы мне цветы дарите, а завтра в меня камнями швырять будете». Яйца уже летят, камни пока нет, но, думаю, могут полететь и гранаты»

Надежда САВЧЕНКО: «От любви до ненависти один шаг, и еще в первый после освобождения день я сказала: «Сегодня вы мне цветы дарите, а завтра в меня камнями швырять будете». Яйца уже летят, камни пока нет, но, думаю, могут полететь и гранаты» Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО: «Гей-парады и прочее — это хорошо, но давайте ЖЭКами займемся, диспетчерскими!»

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО: «Гей-парады и прочее — это хорошо, но давайте ЖЭКами займемся, диспетчерскими!» Директор Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Владимира Преснякова и Филиппа Киркорова Олег НЕПОМНЯЩИЙ: «Мужики на Аллу все время смотрели — вот не оторвешь взгляд от безумных зеленых глаз, от конопушек, копны рыжих волос. Все натуральное, естественное, а сама хорошенькая, замечательно сложена, простенько так одета...»

Директор Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Владимира Преснякова и Филиппа Киркорова Олег НЕПОМНЯЩИЙ: «Мужики на Аллу все время смотрели — вот не оторвешь взгляд от безумных зеленых глаз, от конопушек, копны рыжих волос. Все натуральное, естественное, а сама хорошенькая, замечательно сложена, простенько так одета...» Трагедии ХХ века многому учат

Трагедии ХХ века многому учат Дмитрий БЫКОВ: «Склероз российский грозен и вынослив: никто не помнит точек болевых, забыли все, кем были в девяностых, забыли все, кем стали в нулевых, не помнят слов своих, чужих не помнят, начнут припоминать — теряют нить; порой штаны от ужаса наполнят — и ходят, не подумавши сменить»

Дмитрий БЫКОВ: «Склероз российский грозен и вынослив: никто не помнит точек болевых, забыли все, кем были в девяностых, забыли все, кем стали в нулевых, не помнят слов своих, чужих не помнят, начнут припоминать — теряют нить; порой штаны от ужаса наполнят — и ходят, не подумавши сменить» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги