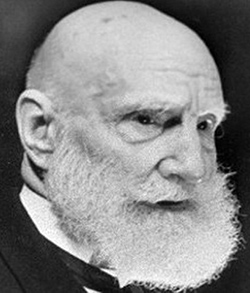

Экс-первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Филипп БОБКОВ: «Правда ли, что Пугачева могла запросто приходить ко мне в кабинет и любые вопросы решать? Правда. К ней разное отношение было, иной раз сбивали ее с пути истинного, подножки ставили — я подключался, чтобы девочку эту не смыли»

К 1982 году только в центральном аппарате в Москве на ниве политического сыска денно и нощно трудились 424 сотрудника, у каждого из которых было по 8-10 агентов, а всего в Союзе по линии Пятого управления две с половиной тысячи бойцов невидимого фронта служили, тем не менее, принимая от подчиненных победные реляции об успехах в искоренении идеологической скверны (а конкретно — в борьбе с диссидентским движением, в создании среди творческой интеллигенции сети осведомителей, в предотвращении бегства граждан СССР за рубеж и выявлении потенциальных «невозвращенцев» оттуда, а также в изъятии самиздатовской литературы и пресечении нелегальных просмотров видеофильмов), рост центростремительных сил, которые в конце концов и разнесли Союз нерушимый, их командующий проморгал.

Массовый всплеск национализма и силовые сценарии захвата власти в регионах Бобков пытался остановить, удержать, лично в урегулировании кровавых конфликтов в Азербайджане, Грузии и Узбекистане участвовал, но ложиться генеральским телом на амбразуру было поздно: бикфордов шнур уже пылал и оставалось только мгновения до взрыва отсчитывать — пять, четыре, три...

В 1991-м Филипп Денисович оказался под градом критики со стороны либеральных кругов и от занимаемых должностей был освобожден: человек, на которого еще недавно мягкотелые интеллигенты взирали, как кролики на удава, свою почти мистическую ауру в одночасье утратил и превратился в изгоя. Немало шишек перепало наверняка и на долю сыновей Бобкова: старшего — поэта, члена Союза писателей Российской Федерации, и младшего — вирусолога, доктора биологических наук, а с другой стороны, то, что ни один из них пойти по стопам отца и продолжить чекистскую «династию» не захотел, свидетельствует о многом.

В отличие от своих соратников по невидимому фронту Филипп Денисович и на пике карьеры встреч с рядовыми согражданами не чурался, и теперь время от времени скрепя сердце на общение с журналистами соглашается. Когда припертый к стене фактами генерал пытается доказать, что тем ужасным монстром, каким его изображают, КГБ не был, он поступает отнюдь не как закоснелый консерватор — в такие моменты Бобков представляется мне верным присяге солдатом, который в окружении до последнего патрона отстреливается, а то, что он предельно скуп на слова, закономерно — их, как боеприпасы, следует экономить.

«ХЛЕБА КУСОЧЕК ЛИШЬ ИНОГДА МНЕ ПЕРЕПАДАЛ — РАД И АРБУЗНЫМ КОРКАМ БЫЛ, КОТОРЫЕ ПАПКА ГДЕ-ТО ДОСТАВАЛ, А ЕЩЕ ВОДОРОСЛИ СОБИРАЛ И РАКУШКИ, ИЗ КОТОРЫХ ЧТО-ТО ГОТОВИЛИ»

— Признаюсь, Филипп Денисович, мне повезло: договориться об интервью с экс-первым заместителем председателя КГБ СССР, генералом армии — большая для журналиста удача. Кстати, в системе КГБ за всю историю Комитета генералов армии семь или восемь было...

— Ну, где-то так.

— Я, с вашего позволения, фамилии назову, а вы, если ошибусь, поправьте: Серов, Матросов, Андропов, Цвигун, Цинев, Чебриков, Емохонов, Крючков...

— ...ну да, и я девятый.

— Родились вы в 1925 году в Украине...

— ...в Кировоградской области...

— ...а голод 32-33-го годов помните?

— Конечно.

— Страшное было время?

— Не то слово! Семья наша в Макеевке тогда жила — отец на завод Кирова устроился, мать (мачеха, поскольку из-за осложнений при родах родная мать умерла. — Д. Г.) тоже работала, но выживали с трудом. Хлеба кусочек лишь иногда мне перепадал — рад и арбузным коркам был, которые папка где-то доставал, а еще вместе с мальчишками водоросли собирал и ракушки, из которых что-то готовили.

Много приезжих у нас было, особенно из Курской области, Белгородской, — их гнал с насиженных мест голод. Эти люди на тлеющей горе ночевали — так называлось место рядом с заводом, куда прогоревший кокс выбрасывали (отходы производства тепло сохраняли долго, поэтому на них спали). Выезжает вагонетка — все врассыпную, вываливает содержимое — его сразу телами бездомные накрывают и до следующего ее появления забываются.

Из книги Филиппа Бобкова «Как готовили предателей».

«Если посмотреть на самого себя со стороны, можно увидеть, как тяжелый и во многом судьбоносный для человечества XX век меня не миновал. Есть такое модное сегодня в научных, политических и журналистских кругах выражение «реперные точки» — это точки, на которых шкала измерений основывается: к примеру, на них Международная температурная шкала Цельсия построена — температура замерзания (0 °C) и кипения воды (100 °C), так вот, температуру прошедшего столетия, точки его замерзания и кипения можно отчасти по мне как по наглядному человеческому пособию изучать. Судите сами: родился через год после смерти Ленина, на девятом году жизни советского государства — таким образом детство социализма в нашей стране с моим ранним детством совпало: те, кто Первую мировую войну и Октябрьскую революцию пережили, к моменту, когда я уже стал сознательным, были еще не старыми, полными энергии и сил людьми.

То, что сегодня как российская, так и мировая пресса страшным словом «голодомор» называет, знаю не понаслышке: сам в 1932 году, будучи семилетним мальчишкой, радовался, как деликатесу, арбузным коркам, которые добывал где-то отец, да и сам вместе с соседскими ребятишками на берегу пруда водоросли собирал и ракушки, а мама отбирала что-то из этого для стола... Семья наша жила в Макеевке — это один из крупных индустриальных городов Донбасса, и, к слову, голод не только Украину захватил — Макеевка была массой голодающих забита, которые, спасаясь, подались туда из России в поисках хлеба.

Голод по многим областям России прошелся, особенно сильно — по Белгородской и Курской, но активисты из Компартии Украины в начале 90-х почему-то призвали увековечить память Голодомора только на Украине.

В 1934 году голод стал отступать, и детство наше обычные черты советских школьников середины 30-х годов обрело — пионерские костры, песни, походы, школа, кружки. Чем были охвачены наши мысли? Прежде всего — гордостью за страну Советов, первую и единственную в мире страну социализма. Это было время, когда на необычайно высокую социальную планку поднялись рабочие люди, — сложно найти в сегодняшнем дне аналог такого всенародного признания трудовых подвигов, как это было в годы нашего детства. Любой ребенок на огромном пространстве СССР мог, не задумываясь, назвать фамилии героев производства, лидеров ударного коммунистического труда, а мы, дети Донбасса, были счастливы тем, что самыми популярными в стране людьми оказывались наши земляки: шахтеры Изотов и Стаханов, трактористка Ангелина, машинист Кривонос, семья металлурга Коробова.

Вряд ли это смогут себе представить дети шахтеров, чья юность на 90-е годы пришлась, — чтобы привлечь внимание властей к бедственному своему положению, их отцы были вынуждены стучать в столице нашей Родины касками об асфальт. Людям месяцами не платили зарплату, ребятишки в детских садах шахтерских городов падали в голодные обмороки, и я хочу подчеркнуть, что такого в годы советской власти, с середины 30-х, практически не было — неуверенность в завтрашнем дне в мирное время у населения СССР появилась только с того момента, как политики самых разных мастей принялись страну раскачивать, когда в пылу перестроечной риторики в конце 80-х — начале 90-х не заметили, как вместе с коммунизмом, выступать против которого становилось престижно и модно, уникальная и мощная страна умирала...

Из книги Филиппа Бобкова «КГБ и власть».

«Как ни удивительно, но уроком на всю жизнь остался для меня один, казалось бы, незначительный случай. Однажды к обеду из заводской столовой отец нечто подобное кровяной котлете принес. Бабушка, конечно же, положила ее мне, но отец быстро переставил тарелку своему брату, который жил с нами и с трудом поправлялся после тяжелой болезни. Дядя, в свою очередь, стал возражать и отказываться, но отец решительно настоял на своем.

— Не обижайся, Филипп, — сказал мне, — дядя тяжелый тиф перенес, был при смерти. Посмотри, он и сейчас едва жив — не можем же мы дать ему умереть с голоду.

Не раз вспоминал я отцовские слова в годы войны, когда нелегко бывало с питанием, и всегда считал, что последний кусок следует отдавать самым слабым».

Из книги Филиппа Бобкова «Как готовили предателей».

Когда Великая Отечественная началась война, я перешел в девятый класс школы, а уже к осени первого военного года немцы подошли к Донбассу и люди поспешно из Макеевки уходили. Трест «Донюжгаз», в котором прежде работал отец, эвакуировали в Пермь, и мы на семейном совете решили его догонять, что оказалось пострашнее любого современного триллера...

Человеческая память устроена удивительно: даже самые горячие бои уже на фронте, где я дважды был ранен и где видел тысячи и тысячи смертей, не так преследовали меня в оставшейся жизни, как дорога беженцев, но и ее начал вспоминать особенно часто, во всех деталях, в начале 90-х, то есть спустя практически полвека, когда на улицах Москвы начали появляться беспризорные дети и впервые появилось слово «бомжи» — люди, выброшенные на улицу, ведь при социализме это был нонсенс! История даже одного такого человека, если бы она на страницы ругаемой сегодня всеми, кому не лень, коммунистической прессы попала, все население республик СССР потрясла бы — в 90-х же, видя чуть ли не на каждом шагу клянчивших денег на хлеб детишек и вынужденных торговать у метро сигаретами стариков, видя также оборванных, опустившихся, грязных людей, жадно ожидающих, что обедающие у торговых палаток что-то недоедят и остатки достанутся им, — я вспоминал... баржу.

Когда немцы уже к Макеевке подошли, мы с отцом покинули город, добрались до Сталинграда и решили попытаться на барже выбраться в Пермь. Людской поток нас с ним буквально туда внес, баржа уже была переполнена, но беженцев, стремившихся попасть на нее, было чуть ли не в тысячу раз больше, чем площадь ее борта. Люди как могли пытались туда проникнуть, влезали и стояли чуть ли не на одной ноге, не удерживались и падали в ледяную ноябрьскую Волгу — их некому было спасать.

Баржа должна была идти вверх по реке, но никто не предполагал, что так рано пойдет лед, — и к утру она встала, а пробиться к ней было совершенно невозможно, потому что не нашлось под рукой ледокола. Трое суток на вмерзшей в лед барже люди без еды и воды как могли выживали, многие заболели, а потом к нам ледокол пробился, всех «заложников льда» переправили на пассажирское судно «Тимирязев», нам сразу дали горячий чай и еду. Наелись, и через полчаса все заснули...

Думаю, с тем «тотальным неспасением», которое все мы на улицах родной страны спустя 50 лет увидели, эта ситуация несопоставима. В лихолетье войны баржу с беженцами спасли, нас довезли до города Камышина, и мы с отцом шли дальше вдоль железнодорожных путей, в основном пешком. В общей сложности, если считать, что покинули мы Макеевку в октябре и добрались до Перми в декабре, шли мы больше двух месяцев, и повсюду, на станциях, в городах, как только документ показывали, что из оккупированного немцами города выбираемся, нас кормили, да еще и давали с собой в дорогу продукты. Вот такая была забота о людях, и это — в войну, а уж в мирное время таких явлений, как бомжи и беспризорники, при советской власти не существовало вообще.

Впрочем, я про «реперные точки» века, а впереди у меня было еще две войны, где все как по шкале Цельсия — горячий фронт Великой Отечественной и невидимый фронт «холодной»...

Перебираю в памяти все, что так или иначе поможет найти ответ на главный, мучающий меня, больной вопрос: почему народ, победивший фашизм и освободивший от немецких оккупантов не только свою страну, но и целый ряд стран Европы, в «холодной войне» проиграл, почему распад СССР допустил? Любой ответ будет только верхушкой айсберга, но есть одно всеобъемлющее понятие, которое многое объясняет: как ни удивительно прозвучит, это — понятие веры. Да, несмотря на все ошибки и перегибы советской власти, в 41-м вера в нее просто колоссальной была, слова «Социалистическое отечество в опасности!» поднимали на «святой и правый бой» всех — это было абсолютное единение людей, населяющих первую в мире страну социализма и готовых любой ценой отстаивать свой строй, и мы победили, а к концу 80-х эта вера была растоптана...

К тому времени чуть ли не общим местом в разговорах вместо гордого и четкого определения «человек советский» становилось уничижительное слово «совок», пресса, тогда еще будучи советской, называла свою страну «тюрьмой народов», но ведь заключенные, узнав о том, что на надзирателей напал враг, вряд ли пойдут биться за их свободу, а страна в 41-м на фронт шла в едином порыве».

«Я КРИК ОТЦА «БЕРЕГИСЬ!» УСЛЫШАЛ — И УВИДЕЛ, КАК «МЕССЕРШМИТТ» РАЗВЕРНУЛСЯ И БОМБУ СБРОСИЛ. ОТЦА Я В КЮВЕТЕ НАШЕЛ, ОН ВЕЛЕЛ: «ДОГОНЯЙ СВОИХ!»... СКОНЧАЛСЯ УЖЕ БЕЗ МЕНЯ — ВРАЧИ БЫЛИ ,ЕССИЛЬНЫ...»

— Ваши биографы пишут, что в 42-м вы ушли добровольцем на фронт, два лишних года себе приписав...

— Практически так и было.

— Что же на этот шаг вас толкнуло, почему отсиживаться в тылу вы категорически не желали?

— Потому что надо было воевать. В декабре 1941-го я в эвакуации в Кемеровской области оказался и на фронт со 150-й Сталинской дивизией добровольцев-сибиряков уходил. Тогда комиссии по отбору созданы были — у нас в Ленинске-Кузнецком ею один из секретарей горкома партии руководил. Вместе с военкомом и представителями комсомола он решение принимал, где тот или иной человек больше нужен — на передовой или в тылу, а через месяц члены комиссии положили на стол заявления и на фронт вместе с прошедшими отбор убыли.

Я тоже успел немножко вторым секретарем горкома комсомола поработать и в формировании сибирских добровольческих войск участвовал, ну а потом, когда люди были отобраны, с кампанией этой «нырнул». Корпус у нас был большой — туда Кемеровская, Новосибирская и Томская дивизии, а также Омская и Алтайская бригады входили...

— Вы вместе с отцом сражались — редкое на войне везение, а как это получилось?

— Он раньше ушел — рядовым бронебойщиком, а разыскал меня в медсанбате, когда первый раз я в руку пулей был ранен, — оказалось, батя в соседней дивизии помощником начальника штаба полка служит. Вылечившись, я туда назначение получил, но его не застал — в госпитале по ранению находился. К тому времени, когда отец в полк вернулся, я снова был ранен, но в конце концов, месяца четыре вместе мы все-таки прослужили.

— Он же на ваших глазах погиб?

|

| «За бои под местечком Ленино я был награжден второй медалью «За отвагу». Филипп Бобков — курсант школы «СМЕРШ», 1945 год |

— Я его крик «Берегись!» услышал — и увидел, как «мессершмитт» развернулся и бомбу сбросил. Она метрах в 150-ти разорвалась — как раз там, где отец стоял: когда дым рассеялся, глубокая показалась воронка, вокруг которой тела убитых лежали. Отца я в кювете нашел (у него была огромная рана в бедре), в санроту отвез. Он велел: «Догоняй своих!». Скончался уже без меня — когда я приехал, врачи сказали, что были бессильны: началась гангрена.

— Ранения у вас были тяжелые?

— Одно — особенно: рядом разорвалась мина, и меня осколками обсыпало, плевру пробило... Мне повезло — на Белорусском вокзале в Москве эшелон с ранеными бригада врачей знаменитого хирурга академика Брайцева обходила и наиболее тяжелых по своему профилю отбирала: так в клинике имени Семашко я оказался. Там более полугода лежал — восемь месяцев, 43 дырки у меня было. Кое-что вынули, хотя 32 осколка остались — но это так, мелочь. Вот, например (на руке шрамы показывает), видите?

— Старые раны до сих пор на погоду болят?

— Нет, я их не чувствую — нормальные раны, хорошие...

Из книги Филиппа Бобкова «Как готовили предателей».

«В декабре 1941 года мой отец получил назначение Наркомугля в Перми на строительство заводов подземной газификации углей в город Ленинск-Кузнецкий — здесь вместе с ним начал трудиться и я. Немецкая оккупация выбросила из родного Донбасса не только нас — сотни тысяч наших земляков нашли защиту и кров в близких по духу местах, где жили шахтеры и металлурги: на одной только территории Кемеровской области 13 эвакуированных заводов из Донецкой (бывшей Сталинской) разместилось.

Опыт и знания донбассовцев оказались достаточно остро востребованными — война требовала неимоверного подъема производства, надо было компенсировать потери, вызванные оккупацией промышленных районов Украины и европейской части РСФСР. Это в конце концов удалось: если, по свидетельству специалистов, валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь 1941 года из-за военных потерь и процесса эвакуации сотен предприятий уменьшилась более чем в два раза, то уже начиная с декабря того же года падение прекратилось, а в марте следующего начался подъем производства. Выпуск военной продукции только в восточных районах страны достиг уровня, который был в довоенное время на всей территории СССР, — тыл ковал победу наряду с фронтом, совершая великий массовый подвиг.

«Все для фронта, все для Победы!» — такой настрой был на всей огромной территории страны: от работы отвлекались только для того, чтобы прослушать из тарелок громкоговорителей неутешительные поначалу сообщения с фронта и с еще большим упрямством, молча, трудиться шли люди — работали с удвоенными упорством, стойкостью и волей. Слова из знаменитой песни «Пусть ярость благородная вскипает, как волна» отражали общее состояние советского народа, потому что это была для нас действительно священная война — мы защищали Родину.

В первые же дни Великой Отечественной массовый порыв создал народное ополчение — десятки тысяч москвичей жизнями своими сорвали гитлеровский блицкриг, задержав в смоленском и вяземском сражениях моторизованные и вооруженные до зубов немецкие полчища. «Они продолжают сопротивление, даже будучи окруженными: я такое наблюдаю впервые» — изумлялся известный немецкий генерал Гальдер, рассказывая об упорстве советских войск в битве за Смоленск. Он был потрясен: «Их сопротивление фанатичное и зверское».

Тогда, кстати, заградительных отрядов, о которых так любят говорить сегодня те, кто роль своей собственной страны в великой победе над фашизмом хочет принизить, не существовало, и никаким тоталитарным режимом, никакими репрессиями устроить конкурс для тех, кто с оружием в руках хотел защищать Родину, было бы невозможно. Говоря современным языком, это был настоящий кастинг: людей приходилось уговаривать остаться в тылу, и они из-за этого сильно расстраивались, но если ты шахтер-забойщик — значит, нужен шахте, если металлург — заводу, а они рвались в бой.

Это общее было состояние, — говорю сейчас о том, что видел и чувствовал сам, в чем участвовал. В самые тяжелые дни войны, в июле 1942 года, в Сибири возник мощный порыв, образовавший бурный поток формирования частей добровольцев, и это — в момент пика успехов фашистских войск, которые уже практически выходили к Волге. До двух крупнейших побед в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, переломивших, как сказал Сталин, хребет гитлеровской армии и поставивших Германию перед катастрофой, было еще очень и очень далеко, и вот в это самое критическое время люди горели желанием внести свой вклад в освобождение Родины от захватчиков, отлично понимая, что рискуют жизнью. Мне до сих пор помнится песня, звучавшая буквально повсюду:

...По Сибири, по таежной шири

Раздался наш клич боевой,

Мощь сибирская, сила богатырская

Поднялась на решительный бой.

Сибиряк своей Родине верен.

В бой вступая и в зной, и в пургу,

Он идет на фашистского зверя,

Как на зверя ходили в тайгу...

Отец мой ушел на фронт добровольцем — рядовым бронебойщиком, а через несколько месяцев последовал за ним и я. Заявления подавались везде — на предприятиях, в шахтах, в колхозах, были созданы комиссии по отбору — у нас, например, в городе ею один из секретарей горкома партии руководил, решения вместе с военкомом принимавший и представителями комсомола. Отбор шел по принципу: чем ты занят сейчас? — и многих приходилось упрашивать забрать свое заявление назад. Месяц комиссия заседала, потом военком клал на стол свое заявление, секретарь парторганизации и комсомола — свои, и комиссия вместе со всеми, прошедшими «кастинг», уезжала на фронт.

Мне было 16 лет, и я был секретарем горкома ВЛКСМ города Ленинск-Кузнецкий — это вполне обыденная во время войны была ситуация. Когда первая группа уехала, в эту комиссию я вошел и поступил так же, как и мой предшественник Николай Туров — с ним через год примерно мне случилось увидеться уже на фронте, где-то в районе Великих Лук...

|

| Филипп Бобков с внучкой и композитором Родионом Щедриным. «В принципе, мы с интеллигенцией ладили, со многими ее представителями я хорошо знаком, мы часто общались» |

Конечно же, не только из нашего города шли добровольцы — процесс захватил всю Сибирь: Новосибирск, Кемерово, Алтай, Омск, Красноярск, Томск — так 6-й сталинский стрелковый корпус добровольцев-сибиряков возник, окончивший войну 19-м гвардейским. Части добровольцев формировались и на Урале, и в Забайкалье, и во многих других регионах страны: подчеркиваю — добровольцев, не тех, кого специально на фронт призвали, а тех, кто по доброй воле шел туда сам, веря в победу и готовый отдать за нее жизнь. Многонациональная страна свою Родину защищала — страну как Родину ощущали все нации и народности, ее населявшие, и без такого единения, без сплочения народа этой победы мы не достигли бы...

У нас, добровольцев-сибиряков, вооружение хорошее было: автоматы, которые делались на сибирских заводах, перед выездом на фронт вручили, были и минометы — вплоть до ротных, которых тогда не хватало. Провожали тепло, когда проезжали Москву, с активом встретился Ворошилов, а перед комсомольцами выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов. Объяснение этому простое — у нас был абсолютно добровольческий корпус, и он носил имя Сталина, к тому же это было очень тяжелое время, поговаривали, что нас к Сталинграду готовят, но бросили на Калининский фронт. Наступление под городом Белым должно было сковывать силы противника, чтобы они не ушли под Сталинград, к тому же нужно было ликвидировать Ржевский выступ, остававшийся после 1941 года и продолжавший угрожать Москве: за эти бои я получил свою первую боевую награду — медаль «За отвагу».

Вскоре во время боя за станцию Павлиново получил я и первое свое ранение — пулей ранило руку. Лечился в медсанбате, и здесь чудо случилось — меня разыскал отец. Оказалось, он служит в соседней дивизии помощником начальника штаба полка, — услышал о моем ранении и, конечно, приехал. Дальше мы с ним уже воевали вместе — в Белоруссии, вместе с прибывшей на фронт польской дивизией имени Тадеуша Костюшко. Немецкая авиация готовила для нее специальный удар, досталось и нам: за бои под местечком Ленино я был награжден второй медалью «За отвагу», а вскоре, в боях под Оршей, около меня разорвалась мина. Тело изрешетило более 40 осколков, плевру легких пробило, 32 из них до сих пор во мне...

За эти же бои был награжден только что учрежденным солдатским орденом Славы III степени. Мне повезло: в Москве на Белорусском вокзале санитарный поезд бригада врачей знаменитого хирурга академика Брайцева обходила — тяжело раненных по своему профилю они отбирали и отправляли в клинику. Всю жизнь с благодарностью замечательных докторов Центральной клинической больницы имени Семашко Наркомата путей сообщения вспоминаю, где восемь месяцев пролежал и где меня подняли на ноги.

Вернувшись на фронт, догнал полк отца под городом Новоржевом. 13 июля 1944 года наш полк снялся с обороны и маршевой колонной вперед во втором эшелоне наступающих пошел. Это был солнечный день, мы уже близ деревни Большие Гривны находились, места там красивые, напротив — Пушкинские Горы.

— Вот закончить бы поскорее войну и здесь поселиться, — сказал отец.

Остро почувствовалось, как он устал, казалось, какие-то мрачные мысли его преследуют — может, предчувствия. Спустя два часа полк на немецкую засаду наткнулся — я был от отца метрах в двухстах, когда из-за леса вынырнул «мессершмитт».

— Берегись, сейчас ударит! — крикнул мне отец, и действительно, «мессершмитт» развернулся и сбросил бомбу. На месте, где только что находился отец, глубокая воронка зияла, вокруг раненые лошади, тела убитых. Отца в кювете нашел, он был тяжело ранен — мы доставили его в медсанбат, и там я с ним простился.

— Догоняй полк, — прошептал он на прощание, а утром его не стало, он погиб от гангрены...

Потом были бои за Ригу — ни одного дома в этом городе мы не повредили. Вошли туда 13 октября 1944 года, вышли на набережную Даугавы, перед нами здания Домского собора и других старинных домов, башен открылись — с крыш пулеметчики вели по нам огонь. Мы свою полковую артиллерию вытащили, но только пушки выстроили, как прибежал ординарец и привез от командования приказ, запрещающий по старой Риге стрелять, и когда дня через три-четыре сюда уже основные наши войска входили — никак иначе, как только по цветам, идти они не могли: вот так приветствовали нас горожане, собравшиеся в огромном количестве. Они-то и бросали освободителям цветы — это уже в 90-х годах громкие разговоры пошли о том, что немецкую оккупацию сменила «советская», а тогда рижане ликовали, и этого никто специально организовать не мог — это был порыв, настоящие чувства.

|

| «Сначала я заместителем начальника Управления контрразведки был, а потом, в 1967-м, на пост председателя КГБ Андропов пришел, Пятое управление создал и меня туда перетащил» |

Вообще-то, такую твердыню, как победа советского народа в Великой Отечественной войне, опорочить с самых разных пытались сторон — чего только мы не наслушались, особенно в последние 20 лет, и это при том, что до сих пор живем в обществе, которое накоплениями прошлого пользуется, заслугами тех, кто в октябре 17-го и в мае 45-го победил, кто трудом своим залечил раны войны и страну в мировые лидеры вывел».

«ПОСЛЕ ВОЙНЫ НАША ЧАСТЬ В РИГЕ СТОЯЛА — ОТТУДА МЕНЯ В ЛЕНИНГРАД ОТПРАВИЛИ, И ТАК В ШКОЛЕ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» Я ОКАЗАЛСЯ»

— Как на работу в органы Государственной безопасности вы попали? Каким ветром вас в 45-м году в «СМЕРШ» занесло?

— Когда война закончилась, я взводом командовал, но офицерского звания у меня не было — присвоения этого избегал, потому что оставаться в армии не хотел, совершенно другими жил планами, и вдруг вызывают меня и говорят: «Все, хана!» (смеется). Наша часть в Риге тогда стояла — оттуда меня в Ленинград отправили, и так в школе контрразведки «СМЕРШ» я оказался.

— Сегодня слово «СМЕРШ» (придуманное, между прочим, Сталиным — сокращенно от «смерть шпионам») легендами овеяно, об этой секретной службе целые сериалы снимают, а чем она занималась?

— Видите ли, «СМЕРШ» — это всего лишь название: у нас и сейчас в войсках аналогичные подразделения есть.

— Особые отделы?

— Совершенно верно.

— Вы, тем не менее, предателей, с фашистами сотрудничавших, шпионов ловили?

— Было у меня несколько случаев, когда с агентурой немецкой столкнулись.

— То, что в сериалах о «СМЕРШе» показывают, вам знакомо или многое новым поколением сценаристов придумано?

— Если честно, такие вещи я не смотрю, поэтому и комментировать нечего (смеется).

— Вы в жизни на это как следует насмотрелись...

— Да уж... (Задумчиво). И все-таки хорошо, что память о «СМЕРШе» живет.

Из книги Филиппа Бобкова «Как готовили предателей».

«В последний год жизни Сталина в министерстве государственной безопасности активно над созданием Главного разведывательного управления работали, в состав которого должны были войти основные оперативные подразделения разведки и контрразведки. К марту 1953 года оно практически было создано — лишь юридическое закрепление ожидалось, и в это время Сталина сразила болезнь: публикуемые о ней заявления спасения не предвещали, чувствовалось ожидание худшего и беспокойство о будущем.

5 марта близко стоявший к медицине начальник отдела Иванов, возвращаясь с доклада от начальника Управления, зашел в мой кабинет и сообщил нам (нас было человек пять) о том, что Иосиф Виссарионович скончался. Это около пяти часов вечера произошло — до официального сообщения было еще далеко.

Спустя какое-то время я к своему начальнику отдела в намечавшемся ГРУ полковнику Николаю Патрикееву пошел — он уже о случившемся знал. Вдвоем мы говорили о многом, расходиться не хотелось, о делах не думалось. В отличие от обычных дней — в кабинете тишина повисла: телефоны молчат, никто не заходит...

Где-то в районе полуночи раздался звонок — звонивший высказал Патрикееву тревогу в связи с утечкой информации о кончине вождя: ему это сообщение от московского корреспондента «Ассошиэйтед пресс» стало известно. Звонок в службу охраны Колонного зала сразу же внес ясность — уже час, как на фасаде его и соседних домов (Госплана, гостиницы «Москва») траурные флаги стали вывешивать. Так мир узнал о смерти вождя, хотя до официального правительственного сообщения еще несколько часов оставалось — оно в шесть часов утра прозвучало 6 марта.

Мы же оставались с Патрикеевым вдвоем, и не зря — около часа ночи позвонил его друг, один из руководителей Управления охраны правительства, и пригласил в Колонный зал, где подготовка к установлению саркофага с телом Сталина шла — утром начиналось прощание.

Патрикеев взял с собой и меня — почти бегом добрались мы до Колонного зала и, войдя в него, увидели уже установленный гроб и лежащего в нем Иосифа Виссарионовича. Служители обкладывали его венками и цветами, наводили в пустом зале порядок, людей, кроме охраны, практически не было — лишь две-три изолированные группы человек по 10-15, перекидывавшиеся отдельными фразами. Ближе всех к гробу группа членов Политбюро находилась, похоже, похоронная комиссия. В центре ее был единственно рыдающий в голос Хрущев, рядом стояли грустно молчавшие Молотов, Маленков, Микоян, Берия и чуть в стороне Каганович. Возможно, был кто-то еще, но наше внимание было приковано к почившему вождю.

О чувствах трудно писать — побыв там около часа, мы молча вышли и разошлись по домам. Помню лишь одну фразу Патрикеева: «Жалко Хрущева — он даже рыданий не может удержать, подобно грузинской плакальщице».

В последующие дни мне еще дважды была дана возможность побывать в Колонном зале, прощаясь со Сталиным, — 7 марта в составе делегации членов парткома МГБ СССР и 8 марта с комсомольским активом госбезопасности: в памяти сохранилось тяжелое чувство прощания и нескрываемая скорбь и слезы людей, шедших через Колонный зал непрерывным многорядным потоком.

Совершенно неожиданно 8 марта мне позвонил хороший товарищ, начальник отдела Управления правительственной охраны Михаил Иванович Гришунов и сообщил о возможности дать мне и моему другу Михаилу Борисовичу Мухину пропуска на похороны Сталина на Красную площадь — мне дорого это внимание до сего дня.

9 марта мы пошли на площадь и оказались на правой трибуне, третьей от Мавзолея, среди делегаций из стран народной демократии — в частности, попали в окружение польской. Вскоре после нашего прихода к делегации подошел в форме маршала Польши сопровождаемый приветствовавшими его людьми Рокоссовский — это был его первый, как говорили, выход из госпиталя после ранения в Кракове, где стреляли в него террористы. Маршал был бледен, но весьма общителен, он тепло на приветствия откликался, в то время как поток желающих подойти к нему, пожать руку, сказать добрые слова вплоть до появления на площади лафета с саркофагом покойного не прекращался.

День был погожий, но холодный, термометр 12 градусов мороза показывал, временами падал снежок, но это не мешало многим на трибунах стоять, сняв головные уборы. Особенно больно было смотреть на находившегося на Мавзолее Ракоши — рядом стояли Вылко Червенков, Клемент Готвальд, Болеслав Берут. К сожалению, Готвальд в тот день простыл настолько, что получил воспаление легких — спасти его не удалось, и через неделю он умер.

Прошел митинг, выступили Хрущев, Молотов, Маленков, Берия, затем руководители партий и социалистических государств спустились с трибуны и внесли саркофаг в Мавзолей Ленина, на котором уже была к этому времени готова надпись «Сталин».

После все члены Президиума ЦК КПСС и с ними Чжоу Эньлай ушли в Кремль, а остальные около центрального входа в Мавзолей сгруппировались, и туда же делегации соцстран потянулись. Среди них и мы с Мухиным — неожиданно мы почти у входа в Мавзолей оказались, неподалеку от Червенкова и Готвальда. К ним подошел Рокоссовский — передать наши ощущения и переживания трудно...

Постояв минут 20, все направились в Мавзолей — пошли и мы. Войдя в первое помещение перед ступенями лестницы, мы увидели, что в темном углу справа стоит Отто Гротеволь. На его груди рыдала супруга, в сравнении с ним, рослым, казавшаяся очень маленькой и хрупкой, а рядом, положив руки и голову ему на плечо, плакала Долорес Ибарурри: вся в черном, с открытой седой головой, она убивалась, не скрывая горя.

Саркофаг напротив гроба Ленина стоял, у лестницы, по которой шли люди, — проходя мимо, можно было остановиться и посмотреть на Сталина через стекло. До сих пор лицо его у меня перед глазами — оно осталось в памяти смертной тенью нетронутое...

На следующий после похорон Иосифа Виссарионовича день, 10 марта 1953 года, по радио объявили о новом составе правительства. Председателем Совета Министров стал Маленков, а первым его заместителем был назначен Берия, который по совместительству стал также главой Министерства внутренних дел, принявшего на себя и функции упраздненного с этого момента МГБ.

На посту Берия всего три месяца пробыл, но успел за этот короткий срок провести акцию, которая, по сути, национальную вражду разжигала. Он взялся «вычищать» из руководящих органов союзных республик русских, объясняя это тем, что надо давать национальным кадрам во власти себя укреплять, и то же самое с нерусскими кадрами в России происходило. Работали вот в органах безопасности авторитетные чекисты, уважаемые люди, не русские по национальности — к примеру, чекист, армянин по национальности, языка своего не знал, поскольку родился и вырос в Москве: отправили в Ереван... Профессионализм человека эта акция обесценивала, на первое место национальность ставила, причем осуществлялось перетряхивание кадров шумно и демонстративно.

Взялся Берия и за установление связей с Югославией — посылал своих людей к Тито, а также за освобождение врачей, пострадавших во время кампании, которую начинал Рюмин. Освобождение — миссия, безусловно, гуманная , но он явно использовал ее для того, чтобы следом новый крупный политический процесс против своего предшественника по должности Игнатьева и тех, кто его поддерживал, затеять. Берии надо было в глазах общественности в качестве лидера страны утвердиться, а для этого в роли гуманиста по отношению к невинным жертвам и непреклонного борца с нарушителями законности предстать.

Хрущев эти активные шаги пресек, так как слишком уже очевидно было, что Берия может закрыть ему дорогу во власть, а остановить прыткого и ретивого Берию на его пути к ведущему месту в руководящем государственном аппарате Хрущеву удалось с помощью Маленкова. Арест Берии в июле 1953 года тяжелых настроений в органах безопасности не вызвал — переживал только руководящий состав, возвращенный им же самим в МВД в то недолгое время, когда органы он возглавлял...»

|

| Филипп Бобков (второй слева), Олег Калугин (крайний справа) — бывший генерал-майор КГБ, заочно осужденный и приговоренный к 15 годам за государственную измену, и другие в Венгрии, 1977 год. «Калугин себя здесь с отрицательной проявил стороны, и из центрального аппарата мы его удалили» |

«КАЛУГИН СПУТАЛСЯ СОВЕРШЕННО С АМЕРИКАНЦАМИ — ВОТ И СЛЕТЕЛ С КАТУШЕК. В ТОМ, ЧТО ИМИ ОН ЗАВЕРБОВАН БЫЛ, НИКАКИХ СОМНЕНИЙ У МЕНЯ НЕТ»

— Многие годы, буквально со дня образования, вы Пятым, «идеологическим», управлением КГБ СССР руководили, а какие перед ним задачи стояли?

— Не допустить враждебных проявлений в стране. Сначала я заместителем начальника Управления контрразведки был, а потом, в 1967-м, на пост председателя КГБ Андропов пришел — Юрий Владимирович Пятое управление создал и меня туда вытянул.

— Руководство СССР идеологии огромное значение тогда придавало и на «борьбу с идеологическими диверсиями» большие силы бросило...

— Да-а-а, хотя Юрий Владимирович сформулировал нашу задачу иначе — «борьба за укрепление конституционного строя».

— Западные спецслужбы действительно через деятелей советской культуры на умы и настроения советских граждан пытались влиять?

— Сплошь и рядом — кто-то из творческой интеллигенции даже сотрудничал с ними, кто-то необдуманно воду на их мельницу лил. Зарубежные разведки, а также антисоветские организации, действовавшие на Западе, стремились какие-то свои позиции укрепить, поступательное движение Советского Союза вперед сорвать, а в принципе жил наш народ нормально — чего уж там, и причин для недовольства, для борьбы с конституционным строем не было.

— На протяжении десятилетий вы плотно с советской интеллигенцией общались, которую в письме Горькому Владимир Ильич Ленин не мозгом, а «говном нации» назвал, — вы с таким эпатажным определением согласны?

— Ленин это в свое время говорил, и, видимо, на тот период для такой оценки были причины. Я оспаривать его слова не собираюсь, но в принципе мы с интеллигенцией ладили — со многими ее представителями я хорошо знаком, мы часто общались. В массе своей это были достойные люди — честно жили, работали, хотя были, конечно, и такие, которых к советской интеллигенции отнести трудно: они все на Запад смотрели, с американцами крутили... Ну, что уж сейчас об этом? — ладно!

— В прошлом году в Нью-Йорке я взял интервью у занимавшего некогда высочайший пост начальника внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР Олега Калугина, и он утверждал, что 90 процентов советской интеллигенции были Комитетом госбезопасности завербованы и с ним плотно сотрудничали, — это правда?

— Ерунда полная! В общем-то, понятно, в угоду кому Калугин так говорит, — спутался совершенно с американцами, вот и слетел с катушек. Так-то он вроде бы ничего работал, а потом эти дела его завертели...

— Этот потомственный чекист, генерал-майор КГБ, был, на ваш взгляд, американцами завербован?

— Да, никаких сомнений в этом у меня нет.

— Как уверяли меня высокопоставленные в прошлом чекисты, Андропов знал, что Калугин работает на ЦРУ, поэтому от руководства внешней контрразведкой его отстранил и в Ленинград первым замом начальника областного управления КГБ направил. Почему же в таком случае предателя не арестовали, не судили?

— Видите ли, в то время, когда его в Ленинград направляли, у нас таких сведений еще не было. Он просто себя здесь с отрицательной проявил стороны, и из центрального аппарата мы его удалили, а уже когда Калугин в Питер попал, его связь с сотрудниками американских спецслужб обнаружилась.

— Да?

— Он крутился, вертелся, а в 91-м, когда Союз распался и эти все передряги у нас произошли, Калугин сюда, в Москву, приехал и уже явно к американцам полез, своего сотрудничества с ними совершенно не скрывая. Правда, в то время я с Комитетом связан уже не был — меня еще раньше уволили и в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР перевели.

«ЕВТУШЕНКО СОТРУДНИЧАЛ С АМЕРИКАНЦАМИ В ОТКРЫТУЮ, НО ХОТЯ ТЕСНО БЫЛ СВЯЗАН С АНДРОПОВЫМ, АГЕНТОМ КГБ НЕ ЯВЛЯЛСЯ»

— Возвращаясь к интеллигенции... Среди известных персон: писателей, поэтов, композиторов, артистов — завербованные КГБ агенты были?

— Конечно, но называть этих людей не стану, потому что трудно сейчас сказать, кто завербован был, а кто просто с нами сотрудничал. Точно так же не стану перечислять тех, кто ближе к американцам был, а кто держался от них подальше. Были хорошие ребята, которые к ним стремились, но при этом прилично и достойно себя вели: вот один поэт у нас — фамилию его опущу, но это яркая была фигура — с американцами в добрых отношениях находился, но никак с ними не сотрудничал.

|

| «Евтушенко, несмотря на какие-то издержки и казусы, парень хороший» |

— Имеете в виду Евтушенко?

— Нет, я не о нем. Евтушенко как раз сотрудничал с американцами в открытую, но худого там ничего не было — он вообще, несмотря на какие-то издержки и казусы, парень хороший.

— Это правда, что он позволял себе звонить в приемную Андропова напрямую?

— Мог, да.

— И всесильный председатель КГБ с ним разговаривал?

— Пару раз, по-моему, такое случалось — Евтушенко с Андроповым тесно был связан.

— Так, может, Евгений Александрович в вправду агентом КГБ являлся, как о нем за спиной коллеги судачили?

— Нет-нет-нет, агентом КГБ никогда Евтушенко не был. С ним можно было общаться, мнениями обмениваться, но это не агентурный сотрудник.

— Просто искренний человек...

— Да, абсолютно согласен.

— По рассказам ветеранов «пятерки», для успешного карьерного роста каждый из них должен был в год одного-двух агентов завербовать, а вам лично кого-то из представителей интеллигенции к сотрудничеству склонять приходилось?

— Ну, деваться же некуда было... (Смеется).

— Легко на контакт они шли?

— Ну, кто-то нервничал, кто-то нет — во всяком случае...

— ...осечек не было...

— ...я по этому поводу не страдал.

— А это правда, что особые отношения с Аллой Пугачевой вас связывали, — настолько, что певица могла запросто приходить к вам в кабинет и с вашей помощью любые вопросы решать?

— Правда.

— Вы поклонником ее творчества были?

— Ну, она только начинала тогда, на ногах еще не прочно стояла, но ее талант виден был совершенно явно. К ней разное отношение было, иной раз сбивали ее с пути истинного, подножки ей ставили — она же еще молоденькая была. Я тогда просто подключался, чтобы поддержать певицу, чтобы девочку эту не смыли, а после она иногда с проблемами своими заглядывала — мы их решали.

|

| «Пугачева на ногах еще прочно не стояла, но ее талант виден был совершенно явно, она иногда с проблемами своими заглядывала» |

— Среди представителей советской интеллигенции были люди, общение с которыми удовольствие вам доставляло?

— Ну, были, естественно, но кого-то назвать трудно — не знаю, как к этому они отнесутся. Сейчас кого-нибудь из неживых вспомню... (Смеется). Ага, хороший кинорежиссер в Ленинграде был — Фридрих Эрмлер: мы тогда (в 1962-1965 годах. — Д. Г.) фильм «Перед судом истории» делали о Василии Шульгине — депутате II, III и IV Государственных Дум (1907-1917 годы), издателе националистической монархической газеты «Киевлянин». Эту ленту вдвоем Эрмлер и Владимир Вайншток сняли, но, к сожалению, ее на экран не выпустили, не дали нам дело довести до конца, а мы там кое-что из архивов КГБ показали (в частности, хронику с генералом Власовым. — Д. Г.).

Из книги Филиппа Бобкова «КГБ и власть».

«Ранней весной 1961 года я возвращался из Ленинграда, куда выезжал в связи со съемками документального фильма «Перед судом истории». Одним из героев этой картины стал бывший член Государственной Думы, принимавший в числе других государственных деятелей отречение от престола Николая II, Василий Шульгин — как известно, он был едва ли не самым активным борцом против советского строя и, судя по всему, с течением времени взглядов не изменил. Документальный фильм, где Шульгин едва ли не главным действующим лицом являлся, меня заинтересовал, и неслучайно: мне была известна одна акция этого крупного представителя русской эмиграции, которая имела к органам государственной безопасности прямое отношение.

Дело в том, что зимой 1925-1926 года Шульгин нелегально приезжал в СССР как иностранный гражданин Эдуард Шмитт: будучи одним из основателей Добровольческой армии и инициатором интервенции в Россию, Шульгин активно действовал в армиях Деникина и Врангеля, а за рубежом сразу оказался в центре белого движения, где неустанно и последовательно продолжал вести против Советской России борьбу.

Шульгин прекрасно понимал, что его ждет, если на территории СССР он будет раскрыт и арестован, тем не менее решил рискнуть, однако риск этот был вовсе не безрассудный — поездку Шульгина готовил не он один, ему помогали надежные и опытные соратники.

Что влекло этого человека в «гибнущую Россию»? Наверное, естественное желание увидеть родные края, однако главной целью, мне кажется, было другое. Все эти годы, выступая с различных трибун, Шульгин рассказывал небылицы о том, во что превратилась Россия при большевиках. Материалы для подобных выступлений готовили ему, как правило, единомышленники, но одно дело — судить обо всем с чужих слов и совсем другое — собственными увидеть глазами.

Поездка удалась как нельзя лучше: во время пребывания в СССР Шульгин не знал ни минуты отдыха, побывал в Ленинграде, Москве, в родном Киеве и всюду с людьми разных социальных слоев встречался, после чего, переполненный новыми впечатлениями, вернулся обратно.

Можно только представить, как торжествовал Шульгин, считая, что обвел чекистов вокруг пальца, — Василию Витальевичу и в голову не могло прийти, что имя, национальность и гражданство ему придумали на Лубянке, да и сама идея поездки, ее подготовка и практическая реализация также принадлежали чекистам.

Для чего все это понадобилось, если Шульгину дали потом возможность за границу вернуться? Казалось бы, после того, как ярого врага советской власти удалось заманить в ловушку, его должны были арестовать и по всей строгости закона судить, однако действовали чекисты с дальним прицелом: они хорошо знали Шульгина не только как лидера антисоветской эмиграции. Скажем, в самом начале века в Государственной Думе неоднократно так называемый «еврейский вопрос» поднимался — его обсуждали и в кулуарах, и в печати, в частности, в выходившей под редакцией Шульгина газете «Киевлянин». Другом и защитником евреев Шульгин не являлся — более того, антисемитскую издавал литературу, однако в деле Бейлиса, ложно обвиненного в 1913 году в убийстве для ритуальных целей мальчика Андрея Ющинского, Шульгин и его «Киевлянин» позицию заняли принципиальную, последовательно и упорно доказывая абсурдность обвинения.

Подобную же непримиримую позицию он занимал и в деле бывшего военного министра Сухомлинова — любимчика царя Николая II, перед которым Шульгин преклонялся: надо думать, он прекрасно понимал, что его выступления способны вызвать неудовольствие монарха. Можно привести много аналогичных примеров, когда Шульгин вовсе не из конъюнктурных соображений действовал, а так, как считал нужным, и я убежден: именно на эти личные качества Шульгина делали ставку чекисты, которые, возможно, надеялись: если тот Родину собственными глазами увидит, злобные небылицы городить прекратит.

Известный риск, конечно же, был: а вдруг, вернувшись, Шульгин обрушится на Советскую Россию с новыми силами, однако чекисты многочисленными фактами располагали, свидетельствующими о том, что даже самые яростные нападки на новую Россию плодом чудовищных заблуждений этого человека являются.

Расчет оказался точным: как только Шульгин вернулся и его попросили хотя бы в двух словах впечатлениями поделиться, он сказал:

— В двух словах? Хорошо. Когда шел туда, у меня не было Родины — сейчас она у меня есть.

Вскоре он книгу издал «Три столицы» — в ней такие есть строчки: «Уже сейчас мне стало ясно: Россия встает... Я ожидал увидеть вымирающий русский народ, а вижу несомненное его воскресение... Я думал, что еду в умирающую страну, а вижу пробуждение мощного народа...».

Конечно, панегириком советскому строю книга Шульгина не стала — на тех же страницах он с резкими нападками на Ленина обрушивался, да и не мог такой человек в одно мгновение переродиться, однако сомнения начали уже Шульгина одолевать. В 1961 году в книге «Письма русским эмигрантам» он писал: «Пусть меня спросят в упор: «То, что делают коммунисты, для людей полезно?», и отвечу я без уверток: «То, что делают коммунисты в настоящее время, то есть во второй половине XX века, не только полезно, а совершенно необходимо для 220-миллионного народа, который они за собой ведут, — мало того, оно спасительно для всего человечества, они отстаивают мир во всем мире».

|

| Русский националист и монархист Василий Шульгин. «Утверждать, что под конец жизни Шульгин переродился, нельзя, но не следует забывать, что коренное изменение его взгляда на советскую действительность пришло не само собой: начало этому положили чекисты» |

В 1966 году в фильме «Перед судом истории» Шульгин произносит такие слова: «Я хочу сказать вам о Ленине. Я сейчас отношусь к нему не так, как относился прежде, и поэтому мои высказывания в книге «Три столицы» не только оскорбительными, но просто недостойными нахожу... Я считаю своим долгом засвидетельствовать, что Ленин стал святыней, святыней для многих, и потому его прах хранится в Мавзолее».

Утверждать, что под конец жизни Шульгин полностью переродился, нельзя, но не следует забывать и то, что коренное изменение его взгляда на советскую действительность пришло не само собой: начало этому положили чекисты, организовавшие «нелегальную» поездку Шульгина в СССР.

Режиссерами фильма «Перед судом истории» были Фридрих Эрмлер и Владимир Вайншток, и материал, который показали мне на «Ленфильме», был интересен. Шульгин прекрасно выглядел на экране и, что важно, все время оставался самим собой, своему собеседнику не подыгрывал — это был смирившийся с обстоятельствами, но не сломленный и не отказавшийся полностью от своих убеждений человек. Почтенный возраст Шульгина ни на работе мысли, ни на темпераменте не сказался, не убавил и его сарказма, а вот его оппонент, ведущий, выглядел рядом с ним очень бледно.

Я встретился с Шульгиным в Москве, в квартире Вайнштока на улице Черняховского. Хозяин тепло принял нас, блюдами собственного приготовления угощал — он незаурядный был кулинар. Разговор, естественно, зашел о картине. Напоминать Шульгину о прошлом мне не хотелось: позади была очень нелегкая жизнь в лагерях, куда он попал после войны, да и сам гость, похоже, желания касаться этой темы не имел. Помню, как Василий Витальевич с юмором вспоминал съемки, своим «актерским мастерством» похвалялся.

— Неужели меня Дума этому научила? — задал он вопрос как бы самому себе и рассмеялся.

Потом зло и едко высмеял артиста, исполняющего в фильме роль историка-собеседника: зря бедняга усердствовал — убежденного коммуниста из меня все равно не получится.

— Согласие на съемку я дал, чтобы восстановить истину, а вовсе не для пропаганды, — заключил Шульгин.

Улучив момент, я осмелился задать вопрос: как по прошествии стольких лет он оценивает приход большевиков власти? Немного помолчав, медленно, но многозначительно он заметил, что, конечно, не такого пути для России желал бы, но другого, по-видимому, у нее не было.

— Всяко об этом можно судить, — добавил Шульгин, — но отрадно, что не распалась в то тяжкое время Россия.

Невольно вспоминается мне эта фраза теперь. Даже самые заклятые враги социалистического строя, каким был Шульгин, находили утешение в том, что Россия едина, что не расчленили ее на куски. Интересно, что бы сказал он сегодня...

Финал фильма, правда, Шульгина задел, когда он узнал, что снимали его в зале, где проходил XXII съезд КПСС.

Картина «Перед судом истории» прошла лишь по клубам — на большом экране зритель ее не увидел. Еще бы! — секретарь Владимирского обкома КПСС Пономарев, например, обратился в ЦК КПСС с решительным осуждением показа «врага революции на советском экране».

Владимир Вайншток ушел из жизни давно, но после себя несколько прекрасных лент оставил, в частности, лучший, по-моему, фильм, посвященный советской разведке, — «Мертвый сезон», а его картина «Миссия в Кабуле» снималась под патронажем последнего афганского короля — она рассказывала об установлении в 20-е годы дружеских отношений с Афганистаном. Кто тогда думал, к чему впоследствии эти отношения приведут?

Сколько ведется сейчас, да и раньше велось разговоров о том, что КГБ во все поры нашего общества проникал, вмешивался в дела, которые совершенно его не касались. Верно, мы вмешивались и не раз помогали пробить дорогу на Родине талантливым людям, в силу тех или иных обстоятельств оказавшимся за рубежом. Может, лучше было в таких случаях не вмешиваться? Нет, конечно, — вот и приходилось «чужими» заниматься делами, дабы избежать излишнего недовольства и открытых выступлений против нашего строя».

|

| «Свое мнение о Солженицыне высказывать не стану — если бы не для прессы, я бы вам подетальнее кое-что рассказал» |

«СОЛЖЕНИЦЫН НЕ ТА ФИГУРА, КОТОРАЯ СЕРЬЕЗНОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ. КОГДА ОТСЮДА ОН УЕЗЖАЛ, МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И РАДОСТЬЮ ЕГО ОТПУСТИЛИ И ПОСТАРАЛИСЬ ПРОВОДИТЬ ПОБЫСТРЕЕ»

— Мне приходилось слышать, что в доперестроечные времена одно упоминание имени Филиппа Денисовича Бобкова наводило на представителей творческой интеллигенции ужас, — почему же вас так боялись?

— Не знаю, во всяком случае, ощущения, что кого-то пугаю, у меня не было. С чего бы меня бояться? Нет, это какой-то бездоказательный разговор, несерьезный: у меня очень хорошие отношения с интеллигенцией были — в массе ее.

Из книги Филиппа Бобкова «КГБ и власть».

«Мы в доме инженерно-технического персонала жили — отец на Металлургическом заводе имени Кирова работал, и вот однажды после ужина, когда мать мыла посуду, он отозвал меня в другую комнату и очень спокойно, но твердо произнес:

— Тебе уже 12 лет, Филипп, можно сказать, мужчина, и я хочу, чтобы ты знал... Меня могут арестовать, но пойми, я ни в чем не виноват ни перед народом, ни перед товарищами, совесть моя чиста.

Я был потрясен: за что могут арестовать отца — человека уважаемого и абсолютно честного? Мысль мелькнула: в тридцатидвухквартирном доме, где мы жили, осталось всего пять или шесть мужчин — остальные были уже арестованы, а может, и они ни в чем не виноваты? Раньше такие сомнения не возникали, я, как и многие другие в те годы, был убежден: враги народа — они и есть враги, но после слов отца многое совсем в ином представилось свете.

Вскоре с завода отца уволили, и он около года был без работы, в местных газетах то и дело появлялись статьи, где его всячески поносили, хотя нельзя было даже понять, за что, по ночам мать вскакивала на каждый шорох и бежала к двери, над семьей явно нависла угроза. Как следствие, нам совсем не на что стало жить — пришлось продавать любимые книги и вещи. К счастью, лихо пронеслось мимо, но этот год задуматься заставил о многом, запомнился на всю жизнь, и много лет спустя, когда в руководимом мною аппарате ставился вопрос о применении мер пресечения, связанных с заключением под стражу, я хоть какую-нибудь возможность искал, чтобы к репрессиям не прибегать. И нередко ее находил...».

|

| «На партийном собрании прозаиков выступил молодой, но уже известный писатель Михаил Рощин, заявивший, что Советский Союз должен идти по чехословацкому пути — другого он не видит» |

Из книги Филиппа Бобкова «Агенты. Опыт борьбы в «СМЕРШе» и «пятке».

«На партийном собрании прозаиков выступил молодой, но уже известный писатель Михаил Рощин, заявивший, что Советский Союз должен идти по чехословацкому пути — другого он не видит: это заявление вызвало шум в зале, дело происходило как раз накануне ввода в Чехословакию наших войск.

Особенно негодовал Алексей Сурков — он, конечно, с творчеством Рощина был хорошо знаком, однако заявил следующее:

— Я не знаю этого молодого человека и не знаю пути, по которому он нас призывает идти.

Он предложил исключить Рощина из партии, однако партком, разбиравший «дело Рощина», который вел себя вызывающе, принял другое решение — объявить выговор. Это вызвало недовольство секретаря Краснопресненского райкома партии Грузинова: «Мы его безоговорочно исключим — пусть следует по пути, который ему нравится».

В окружении Рощина подстрекателей не было, да если б и были, едва ли смогли влияние на него оказать — человек независимый, он сам способен был объективно о своих поступках судить.

За день до заседания бюро райкома член парткома, которому предстояло докладывать персональное дело Рощина, сказал ему:

— Агитировать тебя я не собираюсь — просто поделюсь информацией. Не предполагаю, а точно знаю: если на бюро ты будешь вести себя так же, как на парткоме, из партии, безусловно, тебя исключат, но если поймешь, что сказал глупость, я — твой союзник, и, поверь, надежный.

На заседании бюро каяться Рощин не стал, однако заметил, что, видимо, переборщил, ибо, откровенно говоря, с тем, что происходит в Чехословакии, не так уж хорошо знаком, и тогда слово взял товарищ из парткома, Рощина предупреждавший:

— Конечно, Рощина следовало из партии исключить, но хочу объяснить, почему на это мы не пошли. Нам не безразлично, кто он, как воспитывался, как жил, а родился он в революционной семье, в институте секретарем комсомольской организации был, но главное все же не в этом. Главное для писателя не то, что он говорит — порой сгоряча или в пылу спора, а то, что он пишет. Вот в моих руках только что вышедшая книга его рассказов. В ней немало о негативных сторонах нашей жизни, но описывает их Рощин не со злорадством, а с болью. Книга талантливая, и мы не считаем нужным душить талант.

С решением парткома райком согласился, Рощин, как известно, стал одним из ведущих наших драматургов, спектакли по его пьесам годами не сходят со сцен театров, и я не знаю, как сложилась бы судьба этого одаренного человека, если бы вышеописанный эпизод принял другой оборот. Одно знаю точно: никакого отношения к этой истории КГБ не имел, хотя досужие сплетники изо всех сил слухи распространяли: «Это поражение КГБ». Так о деятельности Пятого Управления рождались легенды».

|

| С Дмитрием Гордоном: «Старые раны до сих пор на погоду болят?». — «Нет, я их не чувствую — нормальные раны, хорошие...» Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |

— Что вы о Солженицыне думаете?

— Видите ли, свое мнение о нем высказывать не стану — вы же это потом опубликуете, поэтому от обсуждения этой темы уйду: Солженицын не та фигура, которая серьезного внимания заслуживает.

— Не та?

— Нет! Если бы не для прессы, я бы вам подетальнее кое-что рассказал, а так (машет рукой) — промолчу. Когда Солженицын уезжал отсюда, мы с удовольствием и радостью его отпустили и постарались проводить побыстрее. Он отбыл, а потом, после его возвращения сюда, начался новый круг, но это уже другая история...

(Окончание в № 10)

МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ (ЦИТАТА ИЗ «БУКВАРЯ»)

МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ (ЦИТАТА ИЗ «БУКВАРЯ») Потерянное поколение

Потерянное поколение Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Старый пражский еврей глиняного слугу себе изготовил и знак послушания на лбу у него начертал, однако глиняный человек знак этот стер и своего создателя уничтожил — вот вся история Березовского и Путина»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Старый пражский еврей глиняного слугу себе изготовил и знак послушания на лбу у него начертал, однако глиняный человек знак этот стер и своего создателя уничтожил — вот вся история Березовского и Путина» Выдающаяся украинская театральная актриса Мальвина ШВИДЛЕР: «Жизнь, как детская рубашка, — короткая и засранная...»

Выдающаяся украинская театральная актриса Мальвина ШВИДЛЕР: «Жизнь, как детская рубашка, — короткая и засранная...» Экс-первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Филипп БОБКОВ: «Правда ли, что Пугачева могла запросто приходить ко мне в кабинет и любые вопросы решать? Правда. К ней разное отношение было, иной раз сбивали ее с пути истинного, подножки ставили — я подключался, чтобы девочку эту не смыли»

Экс-первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Филипп БОБКОВ: «Правда ли, что Пугачева могла запросто приходить ко мне в кабинет и любые вопросы решать? Правда. К ней разное отношение было, иной раз сбивали ее с пути истинного, подножки ставили — я подключался, чтобы девочку эту не смыли» Президенты в нашей стране — наилучшие менеджеры собственных политических похорон

Президенты в нашей стране — наилучшие менеджеры собственных политических похорон Герман СТЕРЛИГОВ: «Дмитрий Гордон пробил в заговоре молчания первую информационную брешь, а это требует немалого гражданского мужества и сильного мужского ума. Перевесила правда — за это автору этой книги почет и уважение!»

Герман СТЕРЛИГОВ: «Дмитрий Гордон пробил в заговоре молчания первую информационную брешь, а это требует немалого гражданского мужества и сильного мужского ума. Перевесила правда — за это автору этой книги почет и уважение!» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги