Писатель Виктор ЕРОФЕЕВ: «Сидим как-то с Молотовым на скамеечке, «Голос Америки» слушаем, и более-менее суровый, но вязкий голос американского диктора сообщает, что в Бейрутском университете студенты полицию коктейлями Молотова забросали. «Дядя Слава, — спросил я, — а что такое коктейль Молотова?». — «Да пустяки это, — он ответил, — пустяки...»

19 сентября известному русскому писателю, эссеисту, теле- и радиоведущему Виктору Ерофееву исполняется 71. А прошлогодний юбилей отметили по-семейному. Главный подарок юбиляру его молодая (на 40 лет младше) беременная жена Катя преподнесла, пообещавшая через два месяца дочку родить, а вот официальных знаков внимания к человеку, которому, что бы там ни говорили, место в истории русской литературы обеспечено, не было, и этим о взаимоотношениях художника и власти все сказано.

Нет, он не последний герой, готовый бросить бездушной государственной машине вызов и рискнуть всем, — напротив. Это, кстати, и неудачный опыт его участия в одноименной телепрограмме подтвердил (тогда, напомню, несмотря на контракт, прыгать с катера в воду и к тропическому острову плыть Виктор Владимирович наотрез отказался, а вместо этого в комфортабельный отель вернулся). На подвиги его никогда не тянуло, но можно ли настоящим писателем стать, будучи скованным по рукам и ногам запретами и идеологическими догмами, не имея возможности говорить правду? Вопрос риторический.

С первых же шагов в литературе изнеженный мажор и эстет Ерофеев свободы добивался, причем неподцензурным у него было все — и литературный альманах «Метрополь», придуманный им и Евгением Поповым в 1978-м, на излете застоя, и сочная лексика, заставляющая краснеть целомудренных критикесс, и выбор шокирующих тем, и сам дерзкий образ мыслей. Не изменилось с тех пор ничего: по-прежнему выход практически каждой его новой книги сопровождается медийной истерикой, ажиотажем, обвинениями в порнографии и ненависти ко всему русскому.

Сам Виктор Владимирович с тем, что он скандальный писатель, категорически не согласен — это общество, считает он, воспринимать его произведения как литературные тексты пока не способно, поэтому, когда партийная цензура железные челюсти разжала, на смену ей преемница пришла — цензура «народная». В 1990-м науськанные пропагандой рабочие во владимирской типографии печатать его дебютный роман «Русская красавица» отказались, и автор шесть часов с ними переговоры вел. Потом «доброжелатели» более 200 рецензий на книгу собрали — сплошь отрицательных: среди них лишь одна положительная затесалась, французским критиком написанная. Только когда обруганный роман на Западе перевели (с его мнением в России тогда еще считались), борцы за чистоту нравов пыл поумерили, а уж после того, как кто-то из доморощенных экспертов подсчитал, что Ерофеев на нем полмиллиона долларов заработал — сумму, которая в начале 90-х фантастической казалась, — смирились.

Сегодня «Русская красавица», по которой два фильма сняты и спектакль в небезызвестном «Гоголь-центре» поставлен, в сборнике «Азбука классики» рядом с Достоевским и Есениным печатается, Виктор Владимирович — кавалер высшего французского ордена Почетного легиона, член Русского ПЕН-центра, лауреат премии имени Набокова и прочее, прочее, но... В советское и постсоветское время Ерофеева хоть и ругали, зато его книги из рук рвали, запойно читали, а теперь, как огорченно он признается, соотечественники мало их покупают. Особенно плохо роман-хоррор «Акимуды» продавался (в этом заковыристом названии анаграмма слова «мудаки» легко угадывается), нападение России на Украину предсказавший.

Пророка в своем Отечестве нет. Виктора Владимировича в Германии, в Украине, даже в Иране переводят, а вот в России его тиражи падают. Наверное, иначе в этой стране, которая когда-то гордо самой читающей себя называла, и быть не может. По результатам опроса Левада-центра, половина россиян сегодня книг не покупают, 37 процентов их не читают (журналов тоже), почти 80 процентов библиотеками не пользуются, у трети книг дома вообще нет... Интерес широкой публики могут разве что откровения бывшей гражданской жены Ерофеева, матери его дочери Майи, вызвать, которая в интервью глянцевому журналу на сексуальные аппетиты немолодого писателя жаловалась и подробно объясняла, почему она ему «не давала» и, пардон, делать каждое утро минет отказывалась.

Что ж, времена, когда поэты стадионы собирали, а прозаиков «инженерами человеческих душ» называли, безвозвратно ушли. Сегодня слово писателя, хоть печатное, хоть непечатное, звучит глухо, как в наброшенную на его рот подушку, и с телевидения, где Виктор Владимирович на протяжении многих лет программу «Апокриф» вел, его убрали. Теперь докричаться до понимающей аудитории никакие «Вопли» не помогут (так в литературных кругах по-свойски журнал «Вопросы литературы» называли, где Ерофеева впервые напечатали, после чего он знаменитым проснулся).

Парадокс в том, что руку к этому мой собеседник невольно сам приложил. Публикуя в 1990-м в «Литературной газете» нашумевшую статью «Поминки по советской литературе», он вряд ли предполагал, что процесс так далеко зайдет и обжитый литературоцентричный мир вместе с империей рухнет, подминая судьбы и читателей, и писателей, но пока серьезная литература достоянием избранных будет оставаться, как это в истории России уже бывало, ее народ снова и снова на одни и те же грабли наступать будет.

«Коллонтай Сталину письма писала, в которых Иосифом его называла, — кто тогда, в 40-е годы, мог себе это позволить?»

— Ваш прадедушка Александр Попов радио изобрел, великий ученый Дмитрий Менделеев и поэт Александр Блок тоже родней вам доводятся — как вам с такой родословной живется?

— Ну, немножко кривизна там присутствует: Попов действительно прадедушка, он у нас в роду по прямой линии, но Менделеев и Блок — это уже свояки, седьмая вода на киселе, а живется с ощущением, что все-таки в России правильные интеллектуальные, творческие и, более того, просто здоровые тенденции есть. Это страна, которая не только плачет, поет и рубашку на себе разрывает, но и миру какие-то удивительные открытия поставляет, и хотя каждый раз их тут же оспаривают, в том числе и по поводу Попова, то, что где-то такие здоровые, крепкие, живые корни есть, — здоровая тенденция, и она мне, наверное, всегда помогала.

— Ваш отец Владимир Иванович помощником наркома, а затем министра иностранных дел Вячеслава Молотова и переводчиком Сталина с французского языка являлся. Думаю, что, несмотря на груз ответственности и всяческие подписки о неразглашении, он вам много чего успел рассказать, а как его Сталину первый раз представили, что это за встреча была?

— Отец в воюющий Советский Союз из нейтральной Швеции в 44-м году приехал...

— Уже как дипломат?

— Да, совсем молодой, 22-летний, у Александры Коллонтай он работал...

— ...«посла Советского Союза»...

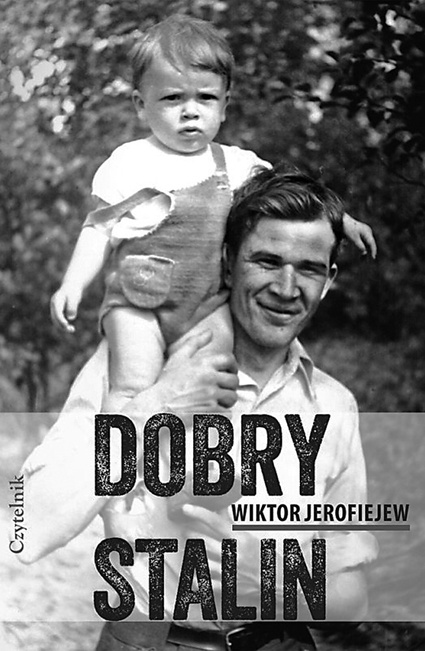

— Верно, она послом была, а отец — ее личным политическим секретарем: многое из этого в автобиографической книге «Хороший Сталин» я описал.

— Коллонтай «теорию стакана воды» исповедовала, основанную на том, что любовь нужно дарить каждому, кто в ней нуждается, — ее идеи свободной любви на вашего отца не распространялись?

— При всей своей открытости папа об этом мало говорил, но Александра Михайловна уже в инвалидном кресле-качалке была, поэтому, видимо, свободной только голова оставалась.

— Не до того было...

— Не до того... Это, как отец говорил, умная и очень пронзительная по своему уму женщина была, вокруг нее многочисленный европейский дипломатический мир собирался, потому что на уровне социал-демократии, социалистов и коммунистов она, конечно, связи имела огромные. Достаточно сказать, что Коллонтай Сталину письма писала, в которых Иосифом его называла, — кто тогда, в 40-е годы, мог себе это позволить? И вот что любопытно: при всем тоталитаризме советском мой отец, когда в Швецию приехал, у нее ночами сидел и как переписчик работать над книгой мемуаров помогал, которые на французском языке для мексиканского издательства она писала. Круто, да, так нарисовалось?

«По счастливой для папы случайности Сталин запомнил его навсегда»

— Очень круто, учитывая длинную руку с ледорубом НКВД, которая в мексиканский Койоакан до Льва Троцкого дотянулась...

— В Швеции с советским послом сидит, по-французски для мексиканского издательства пишет...

— ...от имени той к тому же, которая за плечами репрессированного и расстрелянного мужа командарма Павла Дыбенко имела...

— Да, конечно, так что все здесь неоднозначно было, и она, отец вспоминал, в ящик заглядывала, который около ее письменного стола стоял, и повторяла: «Это моя геология», — на разных уровнях письма от разных деятелей там лежали: скажем, начало века, потом 10-й год, 20-й и так далее... «Вот Плеханов, — показывала, — вот Ленин, вот Мартов» — представляете, в 22 года отец в эту живую историю погрузился. Он — личный политический секретарь, то есть постоянно с ней и не только идеями, что такое достойный человек, напитывается, но еще и что такое дипломат. Эта мысль, конечно, его до конца жизни не оставляла. Отец в июле 2011 года в возрасте 90 лет умер: тоже судьба уникальная — так много в Советском Союзе прожить...

В 44-м, когда Коллонтай с ним, что называется, сжилась, телеграмма из Наркомата иностранных дел вдруг приходит: отца в Москву вызывают. Ну, мы все знаем, что в эти годы, при том, что война была, репрессии среди дипломатов все-таки продолжались, и папа мне никогда не говорил о том, что...

— ...каждый такой вызов...

— ...как колокольчик, тревожный звоночек воспринимался. Коллонтай сказала: «Не обращайте внимания», но еще один такой же вызов пришел, еще... В общем, она как-то понять не могла, чем такая настойчивость вызвана, и вдруг телеграмма приходит, Молотовым подписанная. Коллонтай вздохнула: «Тут я уже сдерживать вас не могу, вам ехать надо», и вот в 44-м году отец какое-то удивительное по своему военно-политическому безумству путешествие совершает — в Москву через Францию добирается...

— ...оккупированную гитлеровцами...

— ...еще полуоккупированную, да? Потом в Италию перелет, из Италии — в Египет, дальше — в Тегеран и таким образом из Швеции...

— ...огромный крюк сделав...

— ...в Москву пред светлые очи Молотова попадает, и тот ни много ни мало его помощником с французским языком стать предлагает. Видимо, какие-то рекомендательные письма Коллонтай повлияли — мало ли что, но в 24 года отец блестящую карьеру делает — помощником Молотова становится, и надо заметить, что некоторые из писем, которые Сталин Черчиллю и Рузвельту адресовал, и моим отцом отчасти написаны.

Из книги Виктора Ерофеева «Хороший Сталин».

«Вячеслав Михайлович имел привычку полежать полчасика в течение дня. На круглом столе в комнате отдыха, возле кабинета, всегда стояли цветы, ваза с фруктами и грецкими орехами, которые обожал Вячеслав Михайлович. Он был вторым человеком в государстве, его именем назывались города, машины, колхозы, его изображения висели на улицах и в музеях. В молодости он играл на скрипке в ресторанах. Он никогда не смеялся, а если улыбался, то нехотя, через силу. Молотов состоял из костюма с галстуком, землистого цвета лица, большого лба с глубокими залысинами, пенсне на крупном пористом носу, щетинистых, но старательно подстриженных усиков. Он заикался и не мог выговорить свою подлинную фамилию «Скрябин».

Отец не обнаружил в нем ни трибуна, ни пламенного революционера. Молотов терпеливо выслушал его положительное мнение о Коллонтай, не перебивая и не поддерживая будущего сотрудника. Коллонтай тоже не слишком жаловала Молотова, сыграв не последнюю роль в его жизни: в бытность заведующей женским отделом ЦК, который был под Молотовым, она познакомила его с будущей женой, Полиной Семеновной Жемчужиной.

В первые месяцы работы с Молотовым отец не мог отделаться от ощущения, что его вот-вот выгонят, и если еще не выгнали, то только потому, что пока не нашли замену. Молотов не стучал кулаком по столу, как Каганович, у которого помощники умирали от инфарктов, но использовал обидные прозвища, вроде Шляпа и Тетя. Молотов велел отцу изменить подпись так, чтобы вся фамилия была видна целиком, как у него самого. Неожиданно вернувшись раньше времени от Сталина, к которому ходил еженощно, он застал отца за шахматами со старшим помощником Подцеробом, который был кандидатом в мастера.

— Я тоже играл в прошлом в шахматы, — оглядев игроков, сказал Молотов. — Когда сидел в тюрьме, в темной камере, где читать невозможно и делать совершенно нечего».

Ну а с Иосифом Виссарионовичем у отца, конечно, уморительная история происходит, и вождь по счастливой для папы случайности запоминает его навсегда.

Молотов его для перевода с французского и на французский для Сталина готовит (до конца жизни папа по-французски очень хорошо говорил). «Имейте в виду, предупреждает он, — что Сталин очень не любит, когда его переспрашивают, поэтому, если даже чего-то вы не расслышали, делайте вид, что расслышали», и вообще, работа, говорит, непростая. Тут выясняется, что предыдущий переводчик изгнан был (не знаю, куда он исчез, в каком пространстве растворился), потому что французская военная делегация приехала, всякие подробности самолетного дела обсуждались, а кто ж их на русско-французском наречии знает, и переводчику Сталин сказал: «Кажется, я во французском больше, чем вы, понимаю».

— Этого было достаточно...

— В общем, сгорел бедолага, как самолет, в который ракета попала.

После инструктажа папа перед другими уже очами предстал. Сталин, к слову, любил с человеком, с которым работать ему предстоит, тет-а-тет встречаться, и это не так, как бывает, — кто-то приходит, какой-то шум-гам. Знакомство в большом кабинете состоялось, папа вспоминал, что посредине там...

— ...виселица стояла...

— Нет, но, вообще-то, тоже нечто некрофильское: посмертная маска Ленина. Так жестко...

— Потрясающе! Об этом я нигде не читал...

— Этого нигде нет, это папино наблюдение. Сталин около стола стоял и действительно трубку курил, и когда отец (в 24 года, мальчик совсем!) вошел, представился, поближе подошел, вождь его спросил: «Где вы родились?», а папа вопроса не понял...

— Кавказский акцент...

— Кавказский акцент, волнение, шум в ушах, беспокойство... 24-летний мальчик визави с отцом народов стоял — человеком, который уже в божество превратился. Памятуя заветы Молотова, папа Сталина не переспросил, хотя ничего не понял, только что-то неразборчивое услышал, и на вопрос: «Где вы родились?» — отрапортовал: «В Ленинградском государственном университете, Иосиф Виссарионович», после чего Сталин хохотать стал...

— Ничто человеческое...

— ...ему в этот момент было не чуждо — он просто пополам согнулся, правой здоровой рукой за живот схватился и хохотал. Впоследствии отец с ним довольно много работал, и, по его словам, Сталин редко даже смеялся — в основном мягко, как тигр, улыбался, а тут...

Представляете? Молодой человек, перед ним хохочущий Сталин, который даже слова сказать не может — смеется, смеется. Отец видит, что левая рука у него сухая, правую не поддерживает, а потом вождь разгибается и, буквально плюясь, брызжа слюной, переспрашивает: «Так прямо в университете и родились?» — и опять заливисто хохотать начинает. В это время (ну, может, еще через какое-то количество секунд) на пороге две известные всему человечеству фигуры возникают — Молотов и Берия: они тоже перед приездом французской делегации входят, чтобы какие-то вопросы обсудить. Стоят (ну, мы все знаем, что эти друзья оба в пенсне были), стеклами сверкают...

— Один зловеще...

— Один зловещий внутренне, а другой — во внешней политике, и видят: Сталин хохочет и остановиться не может — действительно получилось забавно. Они вопросительно на него смотрят и не понимают, почему так бурно он реагирует, уже какая-то ревность возникает, что мальчик его рассмешил, но Сталин их разъяснениями не удостаивает. Он всех усаживает, а к переводчику уже с какими-то рабочими вопросами обращается — вот так они познакомились, и надо признать, что Сталин потом папу за этот смех привечать стал. «Слушай, Молотошвили...», — наркому иностранных дел говорил: тоже, кстати, прозвище это редко упоминается.

— Нигде не встречал...

— Папа об этом совершенно спокойно вспоминал. «Молотошвили, а что переводчиков у нас не награждают? Это же ответственная работа» — и папа кремлевские ордена получал. Что любопытно: отец идеальным коммунистическим человеком был, одним из продолжений самого Сталина, его лучом, добавочной квантой света, и какая разница: оппозиция-не оппозиция, хорошо-плохо, прав вождь-не прав — все сомнения в прошлом остались. Их, так сказать, не было...

— ...а у кого были, тех самих уже не было...

— ... просто такой полет вместе был, причем полет человека, который в Швеции шведский выучил, французский прекрасно знал...

— ... заграничную жизнь видел...

— Его фотографии сохранились — он просто красавец: папа действительно очень красив был, и при этом не то что предан — это даже не то слово...

— Влюблен?

— Он прямо-таки частью Сталина был, и даже, как я по его воспоминаниям понял, Молотов немножко впоследствии ревновал, потому что Сталин от всех на дистанции обычно держался, а вот ему, переводчику, маленькому винтику в огромной системе, какую-то симпатию выказывал.

Из книги Виктора Ерофеева «Хороший Сталин».

«Мой папа никогда не болел. В секретариате Молотова болеть считалось нарушением партийной дисциплины, а папа был дисциплинированным коммунистом.

— Дисциплинированный человек, — говорил Молотов своим сотрудникам, — никогда не простужается, ответственно относится к своей одежде и к своему поведению. Он не будет сидеть под форточкой или бегать без пальто в холодную погоду.

Вот почему я очень удивился, когда увидел папу однажды с перевязанной рукой. Он легко уклонился от ответа. Мой детский рай был надстройкой взрослого мира, в котором случались странные повороты событий.

— Как-то мы закончили работу необычно рано, около часа ночи, — рассказывает отец. — Довольный, я вернулся домой и залез в ванну. Наслаждаться мне, однако, долго не пришлось. Жена (мама, когда была мною брюхата, много ела горохового супа — я ненавижу гороховый суп, даже запах его, до сих пор) забарабанила в дверь и сообщила (сочетание этих двух очень разных глаголов передает, как в кино, семейную атмосферу того времени, но я больше не буду), что меня срочно вызывают в Кремль, машина уже вышла. С мокрой головой я кинулся вниз по лестнице.

Личный лимузин Сталина по «осевой» домчал меня мигом до Спасских ворот. Миновав охрану, я вбежал на второй этаж дома правительства и помчался по длинному узкому коридору. На повороте я растянулся на скользком, как лед, паркете, до крови разбив кисть руки. Поднявшись, быстро перевязал ее носовым платком. В конце коридора стоял главный помощник Сталина Поскребышев и во весь голос материл меня за нерасторопность. Продолжая извергать проклятия, он буквально схватил меня за шкирку и через тамбурную дверь впихнул в кабинет Сталина.

За длинным столом, друг против друга, сидели безмолвно две делегации: наша — из членов Политбюро и — иностранная. «Большой хозяин» стоял посреди кабинета с трубкой во рту. Кивнув головой на мое приветствие, он указал мне на свое место во главе стола. Я выложил блокнот для записи на колени, чтобы скрыть пораненную руку. Сталин прохаживался взад-вперед за моей спиной своим неслышным шагом, в мягких сапогах, я, как обычно, записывал и переводил.

Вдруг Сталин замолк. Он приблизился ко мне и, указывая трубкой на мой платок, спросил подозрительно:

— Что у вас с рукой?

— Так, ничего, Иосиф Виссарионович, немножко ушибся, пустяки, — пробормотал я не очень внятно.

— Но все-таки? — продолжал он настаивать.

— Да так, упал, ничего страшного.

— Как упали? Где?

В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет влетели врач с саквояжем и два ассистента, все чрезвычайно взволнованные. За ними следом — Поскребышев. Разговаривая со мной, Сталин незаметно нажал кнопку под крышкой стола и вызвал медпомощь. Решив, что с ним случилось неладное, там подняли панику. Заметя недоуменный взгляд врача, Сталин спокойно сказал:

— Посмотрите, что у него с рукой.

Врач подскочил ко мне и с помощью ассистентов быстро промыл и перебинтовал опухшую руку.

— Можете идти, — распорядился Сталин, и медпомощь выкатилась из кабинета так же стремительно, как и появилась.

Присутствующие молча следили за этой сценой. Беседа возобновилась.

История с рукой имела свое продолжение. После приема, придержав отца за плечо, Сталин спросил у Молотова:

— Что же это ты, Вячеслав, за ним не следишь? Он такой у тебя тощий и бледный. Ты что, его не кормишь, что ли? Должен кормить.

— Я кормлю, — буркнул Молотов, не понимая, куда Сталин клонит. Его неприятно волновал сталинский интерес к молодому человеку как предвестник кремлевской смены поколений.

...Но больше всего отец любил вспоминать многолюдный обед в Кремлевском дворце. Он сидит рядом со Сталиным и переводит неторопливую беседу с главным гостем. Вождь в парадном, кремового цвета мундире генералиссимуса находится в добром расположении духа, время от времени пригубляет бокал с вином. Молодые подтянутые официанты снуют, четко меняя приборы после каждого блюда, выставляя на стол все новые тарелки с большими гербами Советского Союза.

Подают индейку. У официанта, поливающего блюдо брусничным соусом из-за плеча Сталина, дергается рука. Красные капли текут на китель генералиссимуса. Стол замирает. Берия хмурится и ненадолго выходит из-за стола. Сталин даже бровью не повел. К нему подскакивает старший официант и лихорадочно трет влажной тряпочкой запачканные места. Сталин легким жестом останавливает его. Пропал и больше не появился молодой виновник происшествия. За столом вновь царит сдержанное оживление.

— Вот такое самообладание, — сказал отец.

— Расстреляли официанта? — спросил я.

— Не знаю, — пожал плечами отец».

«Я видел, как Молотов и Жемчужина — эта семья, которая, в общем-то, мир перевернула, — с алюминиевыми судками в очереди в общей столовой стояли»

— Кстати, по поводу Молотошвили... Молотов долгую жизнь прожил, в 96 лет скончался, а ваш отец с ним уже после всех развенчаний культа личности общался?

— Да, и я тоже. У нас дачи рядом были: это поселок дипломатов на станции Чкаловской — он до сих пор там и остался. Где-то дальше аэродром Чкаловский — тот самый, где космонавты тренируются, их поселок, а у нас дипломаты жили, причем с детства это место для меня родину нашу олицетворяло. Там очень красиво, в прошлом это усадьба помещичья: огромные березы, какой-то склон к озеру — то, что Бунин до бесконечности описывал бы, и снятый со всех постов, исключенный из партии Молотов в соседнем доме жил... Ну, то есть он пал, а отец поднялся...

— ...и они сравнялись...

— Именно, причем надо сказать, что дипломаты, которые на аллеях того поместья крутились, достойные люди, с опальным Молотовым, как правило, не здоровались — равно как и с его женой Полиной Жемчужиной, которая...

— ...при Сталине отсидела...

— Да, и первое, что Молотов сказал, когда Сталин умер...

— ...«Верните Полину!»...

— Совершенно верно. Я видел, как они — эта семья, которая, в общем, мир перевернула, — с алюминиевыми судками в очереди в общей столовой стояли: там не ели, но в протянутые емкости им кашу набрасывали, котлеты...

— Кошмар!

— Я, кстати, нигде об этом не вспоминал, так что это, можно сказать, эксклюзив.

Помню их хорошо: была гроза, Молотов в углу стоял, но его лицо все равно среди других выделялось... Они с Полиной застыли, безмолвствуя, и никто им даже «Здрасьте!» не говорил.

Из книги Виктора Ерофеева «Хороший Сталин».

«В 1949 году жену Молотова, Полину Сергеевну Жемчужину, арестовали, обвинив в сионизме, — она предложила Крым отдать евреям. Не слишком ли жирно? В аппарате были осведомлены о коротком разговоре вождей.

— У нас зря не сажают, Вяч, — сказал Сталин Молотову, в частных разговорах называя его почти что по-американски усеченным именем.

Сталин любил сажать жен ближайших соратников — Калинина, Ворошилова, того же Поскребышева. Он каждый раз с интересом ждал, какими песьими глазами они будут смотреть на него на следующее утро, как будут мяться, какими словами за них просить. Вот Жемчужина в декольте пьет на кремлевских приемах шампанское, пахнет духами, помнит о том, что последней видела Надю Аллилуеву живой, величественно улыбается народным артистам, похлопывает по плечу исполнителя роли Ивана Грозного красавца Черкасова, а вот она на Лубянке раздвигает, голая, жопу и показывает по команде тюремного врача свой анус. На просьбу Поскребышева, по словам отца, Сталин ответил шутя:

— Мы тебе жену получше найдем.

Молотов стерпел арест жены, как и другие, но с тех пор возвращался после бесед со Сталиным в крайне раздраженном состоянии».

— Вячеслав Михайлович по-прежнему убежденным марксистом был, как думаете?

— Мама уверяла (она как-то раз в одной палате с Жемчужиной в кремлевской больнице лежала), что эта Полина не только марксисткой, но и убежденной сталинисткой была, — уже после того, как отсидела. Что же касается Молотова, то, конечно, в его душу....

— ...непробиваемую...

— ...залезть трудно было, но у меня с ним совершенно фантастический эпизод случился — думаю, ни у кого ничего подобного не было. Мы, как я сказал, на соседних дачах жили, папа с ним здоровался и даже прогуливался, что почти диссидентским поступком было...

Это начало 60-х, родители, естественно, работают, а я с бабушкой на даче живу. Рядом — Молотов, а папа из какой-то командировки красный транзистор привез — по тем временам диковинку. Подмосковные ребята думали, что это какой-то дьявольский аппарат, потому что он без проводов работал — вот так просто, и когда я его включал, мальчишки и девчонки просто шалели, какой-то культурный шок переживали... Ну, собственно, странно было бы, если бы я, потомок изобретателя Попова, такого аппарата не имел.

— Grundig, небось?

— Это, что интересно, норвежский транзистор был — названия не помню. Главное, что у него короткие волны были, — все, как полагается, как у взрослых: мне где-то лет 12-13 было, я на лавочке под большой березой сидел и настройки его крутил. Разумеется, время от времени вражьи голоса выпадали, и однажды к моей скамеечке Молотов с соседней дачи придвинулся, и мы с ним целый месяц — звездопадный август! — сидели и в девять часов вечера «Голос Америки» из Вашингтона на русском языке слушали. Представляете? Вот Молотов сидит, на нем — в девять часов вечера! — костюм...

— Старомодный, небось?..

— Отложной воротничок, тросточка — он на нее руки клал, на них подбородок водружал и вражий голос слушал, потому что никакой дополнительной информации не имел, ничего, кроме советских газет, которые, как он понимал, информации не несут (не для того они созданы), не читал. Как только известия заканчивались (комментарии Молотов никогда не слушал — сам, наверное, откомментировать мог), он сразу вставал и уходил, и мы уже в какие-то контакты не только дружеские, но просто заговорщицкие вступили, как в анекдоте, пионер с пенсионером вместе сидели и черт знает что слушали. Можно себе эту картинку уникальную представить, причем бабушка Анастасия Никандровна (тоже красавица, кстати, была — как папа) ничего по поводу «Голоса Америки» не подозревала, потому как ей что советское радио, что несоветское — она в это не вникала...

— Аполитичной была...

— Да, но говорила: «На скамейке с ним не садись — папе карьеру испортишь», тем не менее мы все-таки на лавочке плотно устраивались, и однажды случилось то, что, в общем, должно было случиться неминуемо. Это кульминация была — мы сидим, слушаем...

— ...«Говорит «Голос Америки» из Вашингтона»...

— Точно... Да, кстати, еще глушили, и, чтобы что-то расслышать, надо было очень тонко от глушилки уйти. Понятно, что это буквально на краю радиочастоты «Голоса», на краю обрыва было, едва-едва различимо, и мы ушами к приемнику приникали — сцена, конечно, уморительная. Глушилка включалась, когда какие-то задиристые известия были, — когда что-то не связанное с Советским Союзом передавали, можно было с относительным комфортом слушать, но как только: «Вчера Берлинская стена опять стала центром...» — сразу: ву-у-у! — включалась.

Берлинскую стену, в общем, не терпели, а ирония судьбы заключалась в том, что, как я сейчас прекрасно понимаю, Молотов и был вместе, наверное, с тем, другим человеком в пенсне, инициатором этой глушилки. Он, естественно, считал, что советскому народу такая информация не нужна, а тут сидел абсолютно невозмутимый — только время от времени на меня посматривал: мол, ты все-таки найди, чтобы работало. Причем абсолютно...

— ...без эмоций был...

— Да, невозмутим. Он уже для меня дядя Слава был и, когда на длинной шестиместной, предназначенной для номенклатуры, «песональной» машине куда-то в Москву отправлялся, даже рукой на прощание мне махал (показывает: как на Мавзолее) — этот жест, я думаю, многого стоит. Он в шляпе в машине ЗИМ (что означало Завод имени Молотова) с маленьким багажничком проезжал (рассудили, наверное, просто: а что там возить?) — все начищено было, но, с другой стороны, это был мирок, оторванный от всего, потому что никто с ним не здоровался.

Так что же случилось... Сидим как-то мы с ним на скамеечке, радио слушаем, и более-менее суровый, но вязкий голос американского диктора сообщает, что сегодня в Бейрутском университете студенты полицию коктейлями Молотова забросали. Рядом человек с такой же фамилией, и я к нему обратился. «Дядя Слава, — спросил, — а что такое коктейль Молотова?». Он, опираясь на палку, сидит, невозмутимо вдаль смотрит... «Да пустяки это, — ответил, — пустяки...» — и все! Эти «пустяки» у меня на всю жизнь остались.

Из книги Виктора Ерофеева «Хороший Сталин».

«ОТЕЦ. Это тоже часть войны. Ты знаешь ресторан «Арагви» в Москве?

Я. Ну.

ОТЕЦ. В этом ресторане в самые кризисные дни октября 1941 года шли переговоры между представителями советского правительства и болгарским посольством, которое представляло интересы Германии в СССР. По сути дела, готовился второй Брестский мир. Мы готовы были отдать немцам Белоруссию и Украину в обмен на заключение мира, но Гитлер, опьяненный успехами, хотел больше — Россию по Волгу, включая Москву. Переговоры затягивались. Гитлер берег своих солдат. Он не хотел штурмовать Москву. Собственно, поэтому он не штурмовал и Ленинград, но пока шли переговоры в «Арагви», подтянулись наши дополнительные войска.

Я. Откуда ты знаешь об «Арагви»?

ОТЕЦ. Мне рассказывали в конце войны коллеги по секретариату Молотова...

Я. Это — уникальная информация. Расскажи подробнее.

ОТЕЦ. Зачем?».

«Французский посол мне признался: «Я Россию как большую африканскую деревню увидел»

— Вы о Жемчужиной вспомнили — одной из тех, кто через кромешный ад сталинских репрессий прошел. У многих же и семьи расстреляны, буквально истреблены были...

— ...у той же Полины Семеновны — брат и сестра, племянники...

— ...но они из лагерей с именем Сталина на устах приходили и до конца жизни убежденными сталинистами оставались. Что же это за поколение такое было? Безобразно обдолбанное, оболваненное, наивное и чистое или так запуганное?

— Дело в том, что мы до сих пор плохо ментальность представляем, которую в нашей собственной стране за минувшие столетия сотворили. Мы очень архаический народ, и сознание у нас, соответственно, таким образом работает, что оно самопроизвольно верх — низ определяет, маркирует: свой — чужой. Это переваривание, как в желудке, постоянно идет, в этом архаическом сознании невольно герои-антигерои возникают, которые не в человеческом измерении, а уже в мифологическом (точнее, в метафизическом, если явления религиозного порядка брать) существуют, и они в космос улетают — да? — на небеса, а Сталин очень быстро в Бога превратился. Это не человек был, а божество, причем отец говорил, что он действительно гипнотическое...

— ...магическое...

— ...воздействие производил, поэтому как раз в «Хорошем Сталине» я написал, что в Советском Союзе тоталитаризма не было — магический тоталитаризм был. Вот это, по-моему, мое открытие, то есть фашистский тоталитаризм, несмотря на, так сказать, харизму Гитлера, не магическим был...

— ...хотя отчасти...

— Магический тоталитаризм расы не делит — наоборот, в один клубок их связывает, архаическое сознание людей само склеивает это так же, как пчелы соты делают, и Сталин наверх не благодаря культу личности поднимался, а просто потому, что обстоятельства высшее существо из него сделали, — хотя он этому и способствовал.

— Народ царя хотел...

— Конечно, и вы знаете, это небесный был царь, ведь к царю небесному с вопросом: «Почему?» ты не обратишься — для этого великим богоборцем надо быть. Библейский «Апокалипсис» взять — сколько там было людей уничтожено? Одна треть человечества, и здесь, в России, с 1917 года примерно одну треть перемолотили. Картина, в общем, апокалиптическая... У меня книга «Русский апокалипсис» есть, где я как раз по этому поводу рассуждал: одна треть на одну треть.

Понимаете, с Богом не спорят — ему подчиняются, перед ним преклоняются, и жить без него страшно, поэтому Бог наказать, покарать может. Конечно, Молотов никогда не смирился с тем, что Полину посадили, но, с другой стороны, работать он продолжал, и даже странно представить себе, что этот человек Сталину заявление...

— ...об уходе бросает...

— Да, и отец мне говорил... Понимаете, МИД — такой улей... Папа не все слышал, но это, так сказать, обсуждалось. Что интересно, там довольно свободный обмен мнениями допускался — например, они с главным советником министра иностранных дел Молотову предлагали, чтобы в план Маршалла наша страна вступила, и за это потом головы не летели. Идея заключалась в том, чтобы вместе с другими странами Европы туда вступить, хотя бы это предложить, и тем самым американцев в сложное положение поставить, а с другой стороны, это бы зависимость от них означало.

Так что, к Полине Семеновне возвращаясь, можно сказать: как я себе представляю, большевистское сознание окуклилось или еще как-то замкнулось (как сформулировать, не знаю — это уже биологические дебри), словом, в религиозное метафизическое сознание превратилось, и против Сталина идти, даже если он тебя покарал, невозможно стало... Ну, как в Библии: Бог же справедливый, и если тебя он наказывает, значит, ты заслужил, нашим быть перестал. Или Бог на тебе пример взаимоотношений показать хочет...

— ...для других...

— ...и прочее, прочее, прочее. Почему библейский Бог в человеческом воображении явлением, одновременно карающим и любящим оказывается, а мы сами такого же коммунистического произвести не можем? И он возник, причем эта же тенденция по сей день сохранилась: 50 процентов россиян до сих пор считают, что Сталин — положительная историческая фигура, и они...

— ... нового Сталина ждут...

— ...в абсолютно архаическом сознании пребывают. Это самая страшная беда России — на современном языке разговаривать с ней нельзя, и, кстати, Путин понимает это прекрасно — он с архаическим сознанием работает и успеха добивается. Люди, конечно, сознают, что это не Бог, но он апостол, он вместе с Ним и его верным помощником является. В западную голову такая структура абсолютно не вкладываема, потому что у них это сознание очень-очень-очень давно работало. Предыдущий французский посол рассказывал мне о том, как на российскую землю вступал с целью понять, что она собой представляет, и признался: «Я Россию как большую африканскую деревню увидел».

— Смешно!

— И кстати, комплимент это или нет, но в Африку я очень люблю ездить. Я там просто что-то необходимое, родственное вижу, не говоря о том, что на моих глазах там могли действительно магические события происходить...

— И вожди везде...

— Там просто чудеса на моих глазах совершались, только в Африке магические силы человека я понял, так что мне туда интереснее ездить, чем в Европу.

...Что же получается? С одной стороны, это архаичное сознание просто, как моль, современность пожирает, а с другой — оно нас к какой-то божественной реальности приближает — не политической, а той (пальцем вверх показывает): самой примитивной, но самой верной.

«У меня счастливое сталинское детство было, поэтому и книжка моя «Хороший Сталин» называется»

— Ваш отец Владимир Иванович Сталину до самой смерти был предан?

— Нет, у него уже расколотое сознание было.

— После ХХ съезда партии?

— Думаю, позже, но он уникальным в этой системе оказался, поскольку способен был изменяться. Таких людей я у нас в мидовском архипелаге не видел — все они как будто из поленьев папы Карло были, который их взял, обстрогал, Буратин сделал и в мир отправил: так они и жили.

— Ну а Полина Семеновна умной была? Понятно, что все там отчасти из местечкового менталитета произрастало, но почему она не менялась?

— Да просто архаическое сознание не меняется, а вот у отца архаического не было... Во-первых, он питерский, а все-таки человек из Петербурга всегда в России на особом счету был. В общем, влажные ветры Балтийского моря с Запада дуют, они — западные ветры, а во-вторых, просто как-то повезло. У меня вот счастливое сталинское детство было, поэтому и книжка моя «Хороший Сталин» называется.

— Вы же признались однажды, что больше, чем Сталина, только Деда Мороза любили...

— Да, потому что подарки от Деда Мороза реальные были. Сталина мы в семье любили, но перед ним не преклонялись, и даже в сталинские времена, когда соседский мальчик Леша Подцероб, сын папиного непосредственного начальника, в мой день рождения стакан с томатным соком поднял и воскликнул: «Выпьем за товарища Сталина!», мои родители, я помню прекрасно, как-то напряглись, то есть у нас это не принято было. Первый тост не за маленького Витеньку, а за товарища Сталина — в общем, они и тогда какую-то спокойную дистанцию хранили, а в 55-м году мы в Париж уехали. Отец назначение получил — советником советского посольства по культуре стал, и это, конечно, невиданный успех был.

Понимаете, папе везло. Во-первых, еще раз назад, в 1942 год, вернемся — он с тем самым англо-американским конвоем QP-14 был, который из Архангельска в Англию плыл и полностью разбомблен немецкой авиацией и потоплен подводными лодками оказался. Папу в последний момент с большого советского сухогруза на маленький английский минный тральщик пересадили — не помню уж почему, и вот, представляете, они по Арктике плывут, — это голливудский фильм! — а по правому и левому борту огромные корабли горят, мазутные лужи оставляя. Люди в арктической воде тонут, но приказ есть не останавливаться, никого не подбирать. Отцовский тральщик, тот самый, с английским экипажем, одним из редких корабликов был, который в порт назначения дошел: это везение первое было — такой знак божественный.

Дальше: из Англии отец в Швецию с Коллонтай летел, их в Стокгольм американцы взялись доставить. Три тяжелых американских бомбардировщика ночью, на бреющем полете оккупированную немцами Норвегию пересечь пытались, но обнаружены были, и немецкие истребители за ними в погоню бросились — просто как тигр в горах за добычей бросается.

Три самолета уже на территорию Швеции долетели, и люди в них как-то внутренне успокоились, потому что это нейтральная страна была, но, наплевав на все международные нормы, немецкий истребитель границу пересек и один из бомбардировщиков подбил. Папа в другом самолете летел — ну и дальше все эти истории, то есть это русская рулетка была, но она очень важные для него цифры выбрасывала, и вот, представляете, в 1955 году отец назначение в Париж получает и советником по культуре едет работать. Только хрущевская оттепель начинается, ХХ съезд еще не прошел, и отец в атмосферу попадает, где Пикассо, Луи Арагон, Ив Монтан есть, и они друзьями моего детства становятся.

— Марк Шагал еще там находится...

— Ну, Шагал попозже в нашу орбиту втянулся — тогда еще он для советских слишком неперевариваемой был фигурой, но, например, вдова Бунина, антисоветски настроенная, контакты с отцом уже имела. Так вот, эти люди друзьями моего детства были, и в «Хорошем Сталине» я рассказываю, как Пикассо контур моей руки для меня раскрашивал, — впоследствии тот листок куда-то пропал, а то я бы сейчас благодаря одному этому рисунку в крупных миллионерах ходил бы.

Получается, что из одного моего детства в другое мы переехали — мы в Париж в августе прибыли, и все парижане в шортах ходили. Ощущение было, что все они, как на пляже, и когда мама мне сказала: «Смотри, это Елисейские Поля», — я, маленький восьмилетний человек, вглядывался в эту аллею, авеню, полей увидеть не мог (мне-то казалось, что там картошка должна расти, кукуруза). «Да, да! Вижу», — соврал я, думая, что дальше, за Триумфальной аркой, точно должно поле быть.

«Нашу семью взасос Брежнев не поцеловал»

— В 1979 году вы неподцензурный альманах «Метрополь» организовали, за что из Союза писателей моментально исключены были, а вы понимали, что этим поступком отцу вредите?

— Да, конечно, потому что в Советском Союзе можно было кому угодно просто так, за нечего делать, любой ерундой навредить, и нет, потому что мне казалось, что все-таки кого-то мы убедим. Мой дьявольский план состоял в том, что, если мы крупных, но порядочных и более-менее либеральных советских писателей с диссидентами соединим, которые для советского сознания просто нетерпимы, взрыв произойдет, но затем власти, чтобы этих советских писателей не потерять, все полюбовно решить попытались... В мои 30 лет у меня абсолютно коварный план созрел, который я выносил, в съемной квартире находясь (папа постоянным представителем СССР в Австрии в тот момент был)...

— Послом уже?

— Да, при международных организациях, таких, как МАГАТЭ. Очень-очень высокий пост — он всеми организациями крутил, в которых огромное количество советских шпионов, естественно, сидело: там все шпионами нашпиговано было. Вообще, Вена — это шпионский перекресток был, так вот, к «Метрополю» возвращаясь... Он был мною в 1978 году прямо в доме задуман. У нас некоторый конфликт с отцом возник...

— ...идеологический?

— Именно — мы вместе жить не смогли.

— Вы уже антисоветсчиком были?

— Ну, советчиком я никогда не был — беда моя заключалась в том, что, когда во Франции четыре года мы побыли, родители-то еще выстояли, а вот о себе я этого сказать не могу...

— Тлетворное влияние Запада сказалось?

— Да, хотя и отец потом, когда вице-президентом ЮНЕСКО стал, не выстоял. Вы говорите: Сталин... Не выстоял: в английские теннисные клубы ходить стал, замечательные английские ракетки «Шлезингер» покупать, играть. Папа тогда вице-президентом ЮНЕСКО был, и его советским орденом Дружбы народов наградили, причем сделали это тайно, потому что чиновники международных организаций права ордена получать не имели... Можно чисто телевизионно представить: гардины такие, все накрыто и Брежнев тайком орден вручает. Ну, естественно, там советские представители из посольства были, но отец с ними не общался — он все больше и больше это не любил...

— Опостылели...

— Да. В Россию он с большим удовольствием приезжал как в такое место, где можно в каком-то санатории, на Николиной Горе отдохнуть, а больше — все, так вот, Леонид Ильич орден ему прицепил и прямо попытался в его губы всосаться. Отец в последнюю секунду — такое отвращение у него не генсек вызвал, а просто эти мокрые старческие губы! — увернулся, и тот поцелуй в щеку влепил, то есть нашу семью взасос Брежнев не поцеловал. Папа говорил, что это инстинктивно было...

— Он просто с мужчинами в губы целоваться не привык...

— Да, да, его всегда женщины любили, он, так сказать, человеком традиционной линии развития, далеким от новомодных веяний был (сначала отец об этом промолчал, а потом с большим наслаждением рассказывал).

Сейчас я две линии до конца доведу... Отец все-таки с мертвой точки сдвинулся...

— ...с ортодоксальной...

— Да, и уже тогда, в Париже, будучи вице-президентом ЮНЕСКО, уже не совсем советским человеком был, а мама у меня всегда либералкой слыла, то есть бурлила, но только на кухне, так сказать, кухонный либерализм исповедовала, и не случайно все-таки вокруг нее уже полудиссидентское общество собиралось. В доме у нас Наум Коржавин, Боря Балтер, Булат Окуджава бывали — все-таки это ребята очевидно оппозиционного лагеря были, поэтому с подачи мамы и с молчаливого непротивления папы к 12 годам я во Франции в личность, прямо скажем, европейской спонтанности развился. Никто меня этому не учил, и жили мы, вообще-то, в бункере советском — хотя в самом центре Парижа, в седьмом, то есть самом буржуазном аррондисмане (то есть округе. — Д. Г.), все равно в омерзительном советском пространстве, тем не менее выйдешь оттуда — и перед тобой иная жизнь, а еще родители, так сказать, домашний капитализм открыли — за хорошее поведение мне один франк в неделю давали. Сначала 100, а потом у них там тоже...

— ...девальвация произошла?

— Не девальвация, а денежная реформа, и сотня в один франк превратилась, и вот этот зажатый в ладошке франк — деньги людей делают! — меня в капиталиста тогда превратил. Я его твердо на Елисейские Поля нес, чтобы марки купить — английские колонии собирал, и эти английские колонии, франк, запах круассанов, кофе, вид платанов, каштанов...

— ...и шорты...

— ...все вот так (показывает — узлом) завязалось. Ничего больше не надо было, и когда я в 12 лет в Москву приехал, мы на улице Горького поселились — центр, все хорошо, но потом я в школу пошел и сразу понял: тут что-то не то, — поэтому советчиком быть просто не мог. Наша школа в Палашевском переулке, недалеко от Пушкинской площади, не элитарной была, а для всех, и это большая ошибка родителей оказалась. Иначе бы я, скорее всего, тут перед вами бы не сидел, а, наверное, куда-то меня бы продвинули, каким-то замминистра иностранных дел сейчас был бы.

(Окончание в следующем номере)

Поэт и издатель, владелец и директор известного издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Иван МАЛКОВИЧ: «Мы сами эту московскую игру приняли, будто все украинцы «хитрые бесхребетные салоеды», или, как Табаков говорил, «люди второго сорта»

Поэт и издатель, владелец и директор известного издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Иван МАЛКОВИЧ: «Мы сами эту московскую игру приняли, будто все украинцы «хитрые бесхребетные салоеды», или, как Табаков говорил, «люди второго сорта» Главный редактор журнала «Футбол», бывший член исполкома ФФУ Артем ФРАНКОВ: «У Абрамовича есть вполне выгодное предложение, и два с половиной миллиарда фунтов за клуб «Челси» ему уже предлагали, что позволяет ему окупить вложения и даже получить некую прибыль»

Главный редактор журнала «Футбол», бывший член исполкома ФФУ Артем ФРАНКОВ: «У Абрамовича есть вполне выгодное предложение, и два с половиной миллиарда фунтов за клуб «Челси» ему уже предлагали, что позволяет ему окупить вложения и даже получить некую прибыль» Экс-народный депутат Украины политический аналитик Олесь ДОНИЙ: «Сила Тимошенко в региональной сети — у Гриценко же рейтинг перед выборами всегда выше, но у него нет людей, которые ссорятся на избирательных участках»

Экс-народный депутат Украины политический аналитик Олесь ДОНИЙ: «Сила Тимошенко в региональной сети — у Гриценко же рейтинг перед выборами всегда выше, но у него нет людей, которые ссорятся на избирательных участках» Писатель Виктор ЕРОФЕЕВ: «Сидим как-то с Молотовым на скамеечке, «Голос Америки» слушаем, и более-менее суровый, но вязкий голос американского диктора сообщает, что в Бейрутском университете студенты полицию коктейлями Молотова забросали. «Дядя Слава, — спросил я, — а что такое коктейль Молотова?». — «Да пустяки это, — он ответил, — пустяки...»

Писатель Виктор ЕРОФЕЕВ: «Сидим как-то с Молотовым на скамеечке, «Голос Америки» слушаем, и более-менее суровый, но вязкий голос американского диктора сообщает, что в Бейрутском университете студенты полицию коктейлями Молотова забросали. «Дядя Слава, — спросил я, — а что такое коктейль Молотова?». — «Да пустяки это, — он ответил, — пустяки...» Выбор между полной и пустой рюмкой

Выбор между полной и пустой рюмкой Дважды экс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО: «Российские компании делают в Украине бизнес, рубль в свободном обороте. Это удар в спину голодающему больше трех месяцев в одной из жутких российских зон Олегу Сенцову»

Дважды экс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО: «Российские компании делают в Украине бизнес, рубль в свободном обороте. Это удар в спину голодающему больше трех месяцев в одной из жутких российских зон Олегу Сенцову» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги